dealextremeを見ていたら、面白そうなものを発見

GULEEK i8という名前のWindows 8.1 PCです。

スペックは

・Windows 8.1

・RAM 2GB ROM 16GB

・Intel 4コア Baytrail Z3735 1.8GHz

という、まぁ、マウスコンピュータのスティックPCみたいな感じのものですが、「バッテリー 3000mAh搭載」しています。

「FIRST WIRELESS MINI BOX」と書かれているので、ディスプレイ出力もワイヤレス可能なのかなぁ?と思いつつも、はっきりと記載されていないのでちょっとわからないところだったりします。

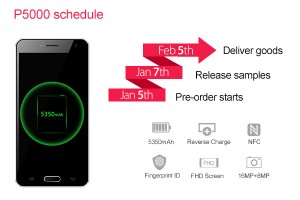

年明け1月6日から出荷開始だそうで、ちょっと面白いかもしれませんね。