Proxmox VE環境でとりあえずUPSでサーバ停止する場合についてのメモ

cephについてはもっと面倒なので今回は考慮しない

面倒な点

・HAを有効にした仮想マシンは停止しても再起動してくる

→ 仮想マシンをHA対象外にする必要がある

・仮想マシンを一時的にHA対象外にする、という設定はない

→ 恒久的な設定変更として 仮想マシンを HA対象外にする必要がある

&再起動したあと 仮想マシンを HA対象内にする必要もある

・PVEサーバ上で仮想マシンを動作している状態でメンテナンスモード有効にすると仮想マシンの操作が何もできなくなる

→ 動いてる仮想マシンをほかのサーバに移動する操作を自動でやってくれない

・HA対象仮想マシンの設定は /etc/pve/ha/resources.cfg にされるが変更するためのコマンド/APIはv8.3時点では用意されていない

→ テキストファイルを編集する必要がある

&/etc/pve 以下は PVEクラスタ内で共有されているファイルなので編集競合に注意

・起動時にすぐにPVEクラスタのマスターが決まるわけではない

→ 起動後、マスターが決まるまで待機する?(どうやってマスターが決まったかを判定するか?)

ひとまずな実装方針

停止時の流れとしては以下

1) PVEマスターで現在の /etc/pve/ha/resources.cfg を保存

2) PVEマスターで /etc/pve/ha/resources.cfg を書き換え

3) 稼働している仮想マシン/コンテナを停止

4) PVEサーバをメンテナンスモードに切り替える?

5) シャットダウン実行

起動時の流れとしては以下

1) 起動開始

2) 全PVEサーバで PVEクラスタが稼働するまで処理待機

3) PVEマスターで バックアップしてあった /etc/pve/ha/resources.cfg を戻す

4) PVEサーバをメンテナンスモードから解除?

5) resources.cfgの記述に従って仮想マシン/コンテナが起動?

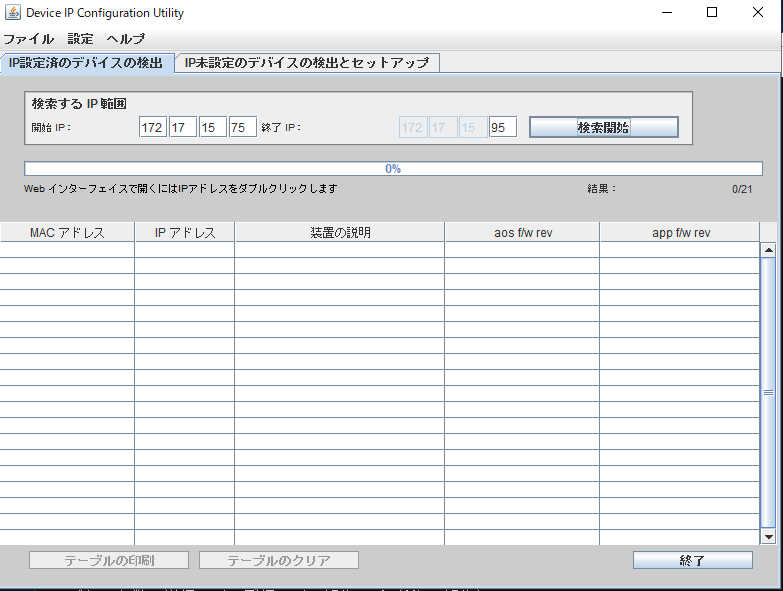

UPSSの出してるシャットダウンボックス UPSS-SDB04 でproxmox検証結果出てるけど、どんな実装にしてんだろ?

未確認の実装例

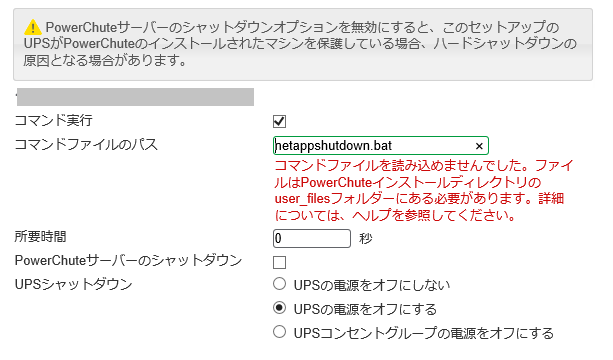

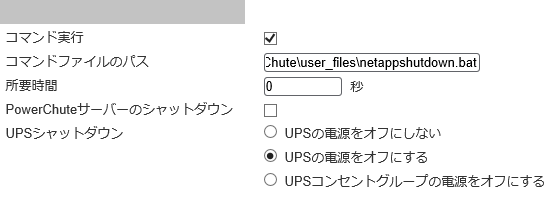

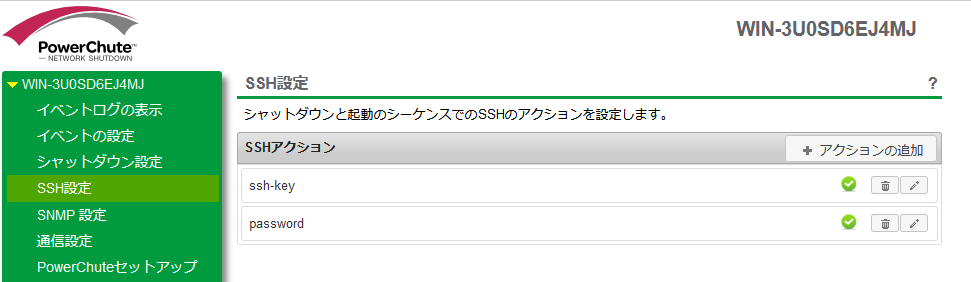

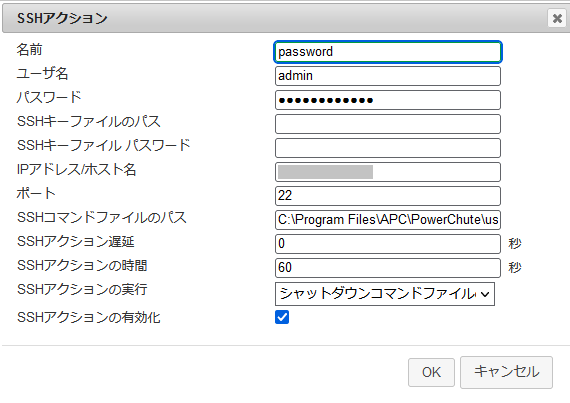

とりあえず、まだ未検証の実装サンプル

停止時に実行する処理

停止処理について

HAのリソースに仮想マシンが登録されていないと ha-manager statusの結果は「quorum OK」のみとなる。このスクリプトではha-manager statusの際に「master ホスト名 (ステータス)」という出力がある場合=HA設定されている場合のみ設定ファイルの退避を行っている

HA設定されている場合、resources.cfgのステータスがstoppedに書き換えられると、仮想マシンが停止される

#!/bin/bash

# 仮想マシンの状態を確認する関数

check_vms_status() {

# 実行中の仮想マシンIDを取得

running_vms=$(qm list | grep running | awk '{print $1}')

if [ -z "$running_vms" ]; then

echo "すべての仮想マシンが停止しています。"

return 0 # すべて停止している場合

else

echo "以下の仮想マシンが実行中です: $running_vms"

return 1 # 実行中の仮想マシンがある場合

fi

}

# PVEマスター名を取得

mastername=$(ha-manager status | grep 'master' | awk '{print $2}')

# マスターでのみ実行する処理

if [ W$mastername == W`hostname` ];

then

# resources.cfg のバックアップ作成

cp /etc/pve/ha/resources.cfg /etc/pve/ha/resources.cfg.upstmp

# 書き換えによりHA対象仮想マシンは停止が実行される

sed -i 's/started/stopped/' /etc/pve/ha/resources.cfg

# HAに含まれない仮想マシンに対する停止

for hostname in `pvesh ls /nodes/|awk '{ print $2 }'`

do

for vmid in `pvesh ls /nodes/$hostname/qemu/|awk '{ print $2 }'`

do

pvesh create /nodes/$hostname/qemu/$vmid/status/shutdown

done

done

else

# マスタサーバ以外は処理を遅延

sleep 10

fi

# 仮想マシンが停止しているかを確認する

check_vms_status

status=$?

while [ $status -ne 0 ]

do

echo "仮想マシンがまだ実行中です。再確認します..."

sleep 5

check_vms_status

status=$?

done

# すべての仮想マシンが停止している場合、メンテナンスモードに移行

echo "Proxmoxサーバをメンテナンスモードにします..."

ha-manager crm-command node-maintenance enable `hostname`