DELL PowerProtect DD(DataDomain)には、オブジェクトストレージにデータを保存するような機能がある。

1つはAvamarと連動した場合に使用できる、Data Domain全体のバックアップをオブジェクトストレージに対して保存するというDataDomain CloudDR機能。

もう1つは、Data Domainにある、高速でコストが高いActive Tierにデータを保存して、一定日数経ってアクセスする可能性が少なくなったデータを遅くてコストが安いCold Tierに移動する、という階層化構造を利用するCloud Tier機能である。

Cloud Tier機能を使う場合、一度DataDomainに接続されているディスクに対してデータを保存し、一定日数(最小14日)経過後にオブジェクトストレージに転送される、という設定になる。

この2種類の方法だと、クラウド上だけにデータが保存されている、というわけではないので使いにくい。

いろいろ資料を調べると、AWS, Azure, GCP上に仮想的なDataDomain、DELL PowerProtect DD Virtual Edition(DDVE)が提供されていて、これらにおいては、オブジェクトストレージのみに対してデータを保存するという、Active Tier on Object Storage (ATOS) という機能があるようだ。

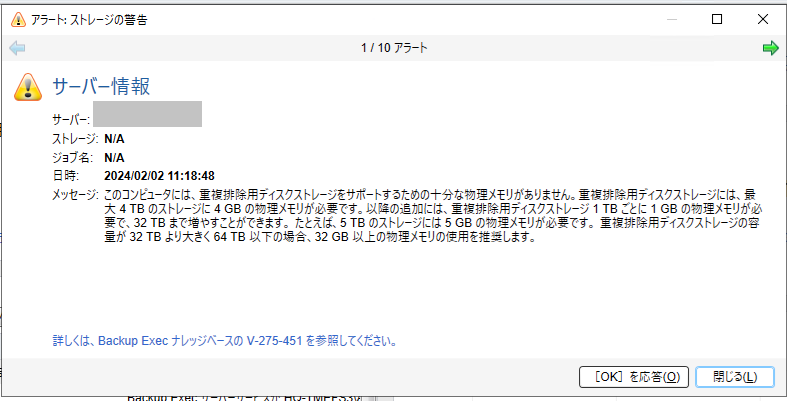

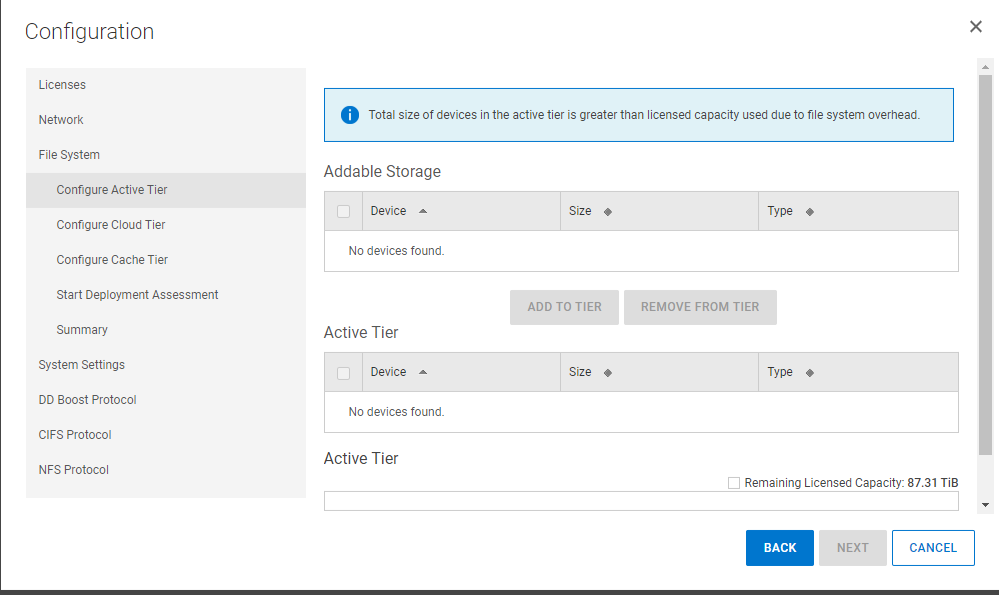

ローカル(オンプレ)のvSphere, Hyper-V上に対してDDVEも展開できるのだが、その場合はその機能はついていない。(これは評価版を入れて確認した)

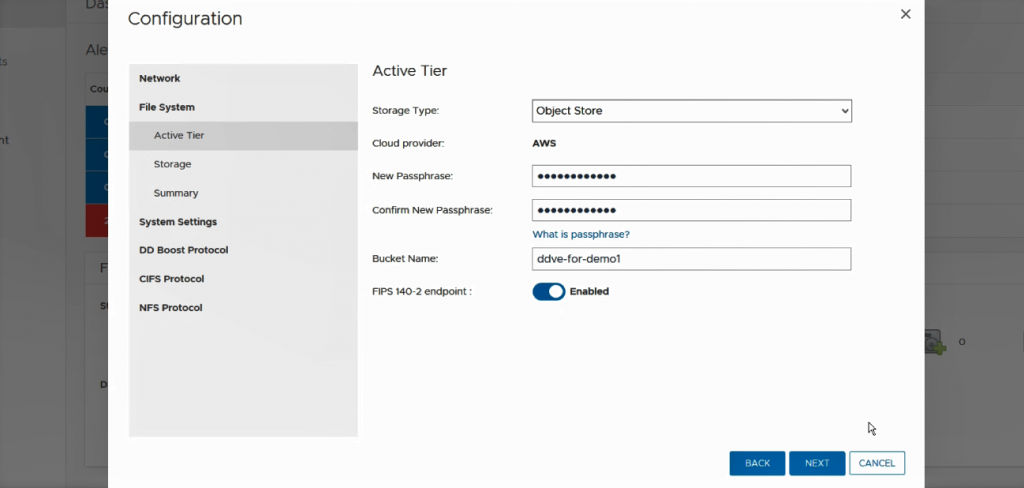

「Dell PowerProtect DDVE on Amazon Web Services 7.12 Installation and Administration Guide 」の「初期設定手順 」を確認すると、「File System」の「Active Tier」設定で、Storage Typeとして「Object Store」で設定している。

なので、DDVEをクラウド上に展開するときだけ、使えるんだと思うんだけど、認識はあってるんだろうか?

Data Domain: DDVE and ATOS Supported Configurations, Event Message: Unsupported virtual hardware configuration

Data Domain: Data Domain Virtual Edition(DDVE) which are Cloud deployed (ATOS), may run out of Local-Metadata Storage

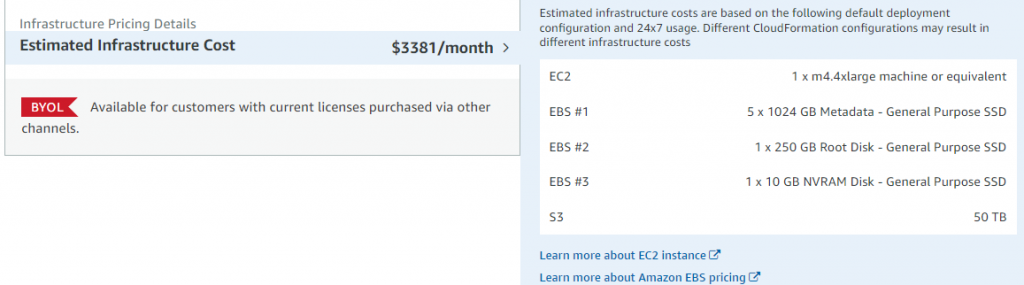

AWS上に作成する場合、「APEX Protection Storage for AWS (DDVE) 」(以前DDVEと呼ばれいたAPEX Protection Storageと注釈が入ってる)にはサンプル構成として以下のようなものが書かれている

ドキュメントをいろいろ眺めてみると

・インスタンスについて

・インスタンスが動作するために必要なEBSについて

metadata disk領域は、重複排除/圧縮状況により変化し、重複排除率が上がると使用容量も増え、残り容量が20%を切ると増設が必要となるので注意。

metadata用領域が足らなくなった場合の対処→「Data Domain: Data Domain Virtual Edition(DDVE) which are Cloud deployed (ATOS), may run out of Local-Metadata Storage 」

・このほかにデータを保存するオブジェクトストレージ AWS S3

・ATOS構成の場合、Cloud Tierは使用できない