昭和の終わりごろ親の転勤のつごうで伊勢市に住んでいた時期がある。

小学校か中学校の遠足で、伊勢神宮内宮から高麗広方面にいく途中にある 鏡岩 というところまで歩いて行く、というものがあった。

いまはどうなってるんだろう?と思って検索してみると、道は整備されておらず荒れているらしい。

実際のところどうなんだろ?と思って、2023年3月5日に行ってみました。

レンタサイクルを借りて内宮宇治橋前から団体バス駐車場を横切って

高麗広への道に突入。

ちなみに、この道。CBCテレビでやっている「道との遭遇」という番組で紹介されたりしています→「険道・三重県伊勢市~度会郡南伊勢町に伊勢神宮から直結の狭すぎる道が!ジャニーズJr.「7 MEN 侍」佐々木くんが険道走る。先行映像公開!」

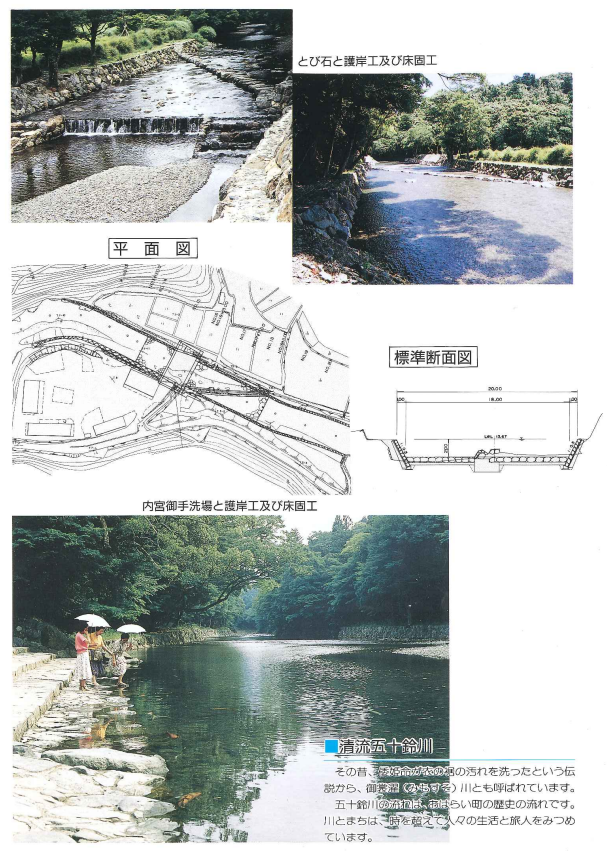

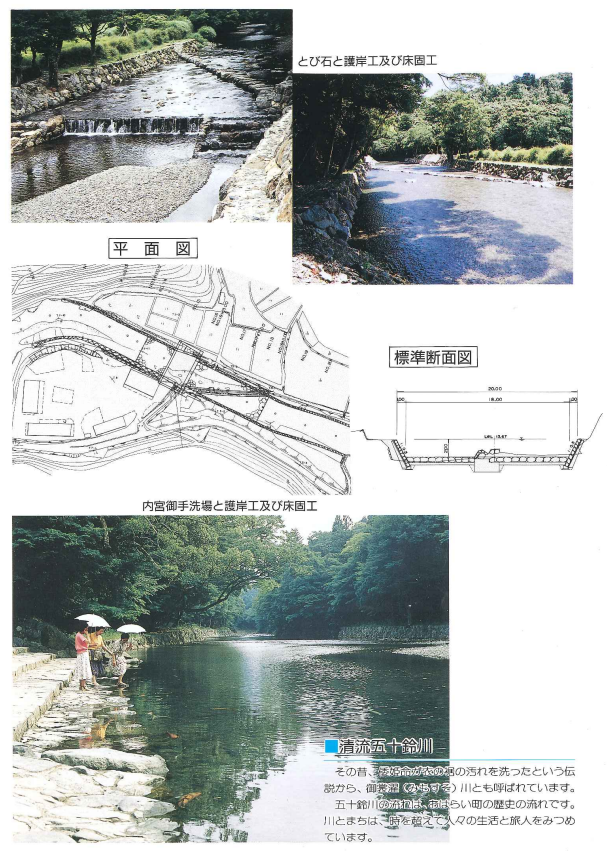

すぐに内宮御手洗場の対岸を通るのですが、木々に遮られて写真としてはうまく撮れず・・・

また、途中にある建設会社の資材置き場の横にある道なんですが

謎の石の飛び橋ルートが見えたりしていました

対岸は広くなっていましたが、いまは何も残っていませんでした

川を渡って広場までいくのを動画で撮ったモノがこちら

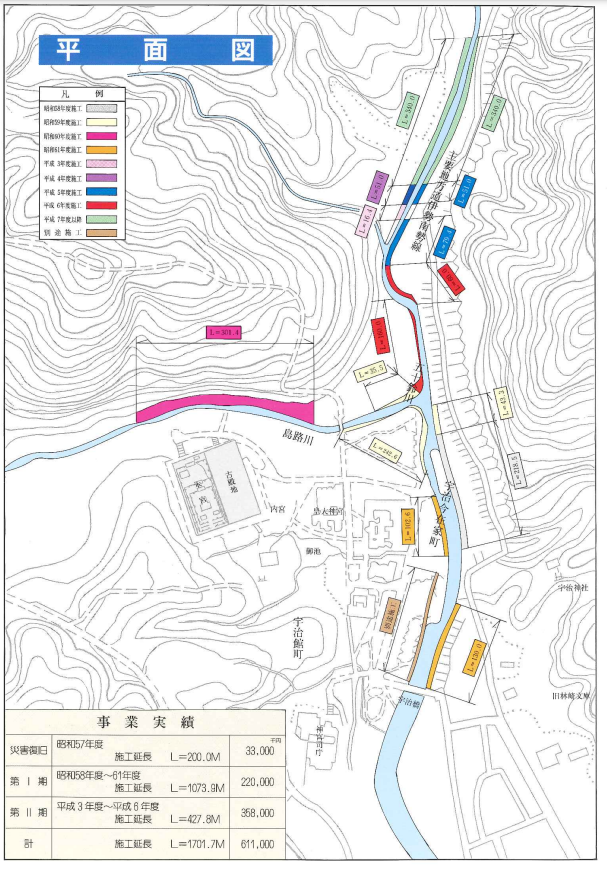

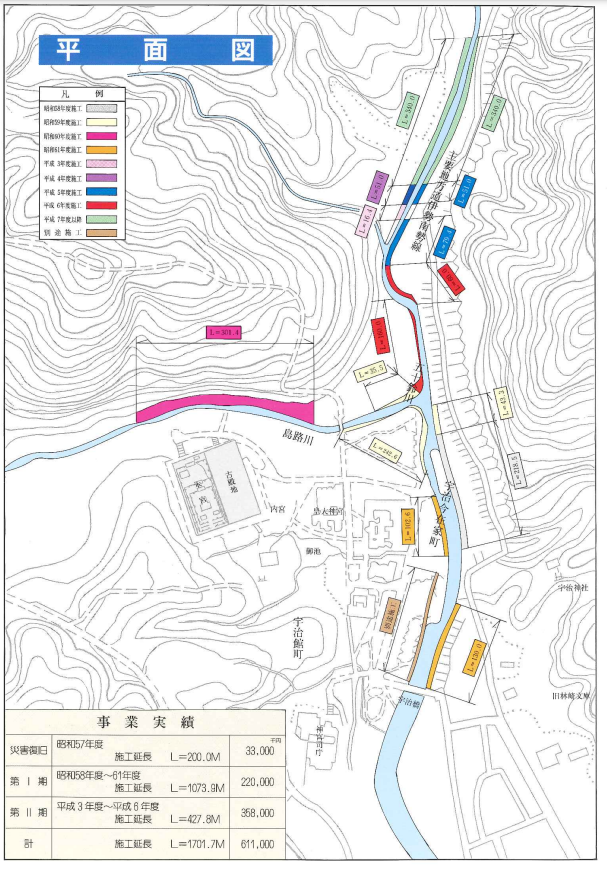

帰ってきてから調べて見ると「宮川水系 五十鈴川流域の砂防~伊勢神宮宮域内の砂防~」という三重県の資料で平成3年~6年にかけて施行した「景観に配慮した護岸工」と紹介されていました。

この写真が撮られた時期はまだ田んぼかなにかやってたようですね

進んでいくと、いきなりいままでの細い道が災害復旧で丈夫な感じになってたり・・・

こちらは整備されなくなって石に埋もれつつある旧道

さらにすすんでいくと右側に 水飲み場という標識があります。

ただ、水としては冷たいという感じではありませんでした。

さらに進むとこんな感じで開けた場所に出ます。なにか栽培とかしているようです。

あとで分かるのですが、ここで見える対岸の川原が鏡岩のあたりだったのですが、残念ながらここから川を渡るルートが存在していません。

じゃあ、どこからなら対岸に渡れるのかと言えば、もっと上流にしばらく進んだところにあるこの分岐を下に行きます

降りて橋を渡り・・

橋を渡ってすぐ左側の道を入って、下流側/内宮に向けて歩いて行きます。

途中、倒木があったり

なかなかやばい感じの木橋があったり

というか、これ、もうすぐ折れる予感がします・・・

まあ、折れても下は水がなく、高低差もなんとかなる程度なので渡れますけどね

橋を越えて少しいくと左側にカーブした感じで石垣がある開けた場所がありますが、そこを超えてさらに下流側へ進んでいきます。

しばらく進むと川からちょっと高度があがり、左側に岩が見える出っ張りがあります。

この出っ張りの少し先の下流側に目的地の鏡岩があります。

鏡岩には2つの見るポイントがあります。1つ目

↑の写真の左側にはお社があります。

なんか、明治になるまではこのお隣にもう1つお社があったらしいです。

で、鏡岩と呼ばれるところは↓の右側部分です

上からだとわかりにくいですが、階段があるのでそこを降りて行くことができます

下から見るとこんな感じです。

鏡岩の全体像としてはこんな感じです。

昭和終わりの時点で、どこが鏡???という感想を持っていましたが、そこから30年以上が経過した現時点では、さらにうーん、という感じになっていますね。

かつてはこのあたりがもっと鏡っぽく見えたのかもしれません・・・

下流側の川から鏡岩のある方向を見てみますとこんな感じです。

この写真のどこに鏡岩があるのかというと↓の赤丸の部分です

まあ、見てのとおりに清流感はすごいです。

鏡岩の川側は、ごつごつしていて木もはえてるので見栄えはよくありません。

で・・・ここから下流側を見ると・・・

対岸にひらけたところが見えますね。上から撮った写真に見えたブルーシートっぽい物体も↓にあります。

ここに橋があれば簡単に鏡岩に行けるのに、といった感じの場所でした。

もしかして、災害で山崩れとかがあってこんなにひらけた感じになったのかと思い、伊勢市の「土砂災害ハザードマップ(伊勢市宇治今在家町高麗広地区)」を確認してみましたが、この付近については特に崖崩れの恐れについては触れられていませんでした。

そんなわけで、今回の鏡岩探索は、距離としては片道 6kmぐらいで、今回は自転車移動だったので片道約1時間での旅という感じでした。

現在はまだ木橋が使える状態ですが、恐らくもうすぐ寿命がなくなりそうなのと、夏は草が生えて大変になりそう、というのもあって、なかなか訪問にはツライ場所じゃないかと思います。

10:58 宇治橋前出発

11:05 謎の飛び石橋発見

11:12 出発

11:21 水飲み場

11:24 ひらけたところ(鏡岩対岸。仙人下橋)

11:28 分岐

11:30 自転車を置いて徒歩移動開始

11:32 木橋

11:34 カーブの石垣

11:38 鏡岩到着

12:16 撤収

12:23 カーブの石垣

12:24 木橋

12:28 自転車回収

12:35 ひらけたところ(鏡岩対岸。仙人下橋)

12:40 水飲み場

12:53 宇治橋前

ということで、鏡岩手前から神路山方面を望んだ写真でこの記事を締めさせていただきます。