RAMが2GBに増強されたOrange Pi Plus 2が届きました。

11/1発注、11/2発送で、11/10到着とはなかなかな好成績でした。

いつもの箱の中にOrange Pi Plus2のボードが入ってました。

今回は、ボードとSATAケーブルだけを買ったのですが、なぜかUSB電源ケーブルが1本おまけで入ってました。

これで3回目の発注になるからサービスなのかな?

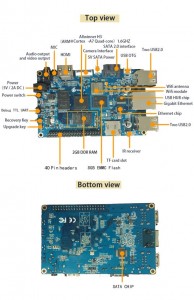

上からOrange Pi PC、Orange Pi Plus 2、Orange Pi 2。

Orange Pi 2とOrange Pi PCのコネクタ配置は似ていましたが、Orange Pi Plus 2だと全然違う並びになりました。

というか、電源コネクタがLANコネクタの逆面に配置されてしまったせいで、コネクタが3面に渡って配置されてしまったので、ケース選びが非常に難しくなりました・・・・

で・・・今回、入れるOSですが、Orange Pi PLUSと同じモノが使用できるようです。

なので、今回はOrange pi 2用に作成したloboris版Ubuntu 15.04を書き込んだmicroSD内のuImageとscript.binをOrange Pi PLUS用のものに置き換えて起動!

orangepi@orangepi2:~$ dmesg [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0 [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 3.4.39-01-lobo (boris@UbuntuMate) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-2012.02-20120222 - Linaro GCC 2012.02) ) #1 SMP PREEMPT Sun Oct 25 14:51:50 CET 2015 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] Machine: sun8i [ 0.000000] Ignoring tag cmdline (using the default kernel command line) [ 0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled [ 0.000000] cma: CMA: reserved 256 MiB at b0000000 [ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc [ 0.000000] On node 0 totalpages: 524288 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1000cc0, node_mem_map c10dd000 [ 0.000000] Normal zone: 1710 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 192850 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 2898 pages used for memmap [ 0.000000] HighMem zone: 326830 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] script_init enter! [ 0.000000] script_init exit! [ 0.000000] PERCPU: Embedded 8 pages/cpu @c22fa000 s11840 r8192 d12736 u32768 [ 0.000000] pcpu-alloc: s11840 r8192 d12736 u32768 alloc=8*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 519680 [ 0.000000] Kernel command line: earlyprintk=ttyS0,115200 loglevel=8 initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 console=tty0 init=/init [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Memory: 2048MB = 2048MB total [ 0.000000] Memory: 1798012k/1798012k available, 299140k reserved, 1056768K highmem [ 0.000000] Virtual kernel memory layout: [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB) [ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB) [ 0.000000] vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000 ( 240 MB) [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xef800000 ( 760 MB) [ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB) [ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB) [ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc09873b4 (9725 kB) [ 0.000000] .init : 0xc0988000 - 0xc0f87e40 (6144 kB) [ 0.000000] .data : 0xc0f88000 - 0xc1003738 ( 494 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc1003eec - 0xc10dc400 ( 866 kB) [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls. [ 0.000000] NR_IRQS:544 [ 0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz. [ 0.000000] Switching to timer-based delay loop [ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.000000] console [tty0] enabled, bootconsole disabled [ 0.019916] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4800.00 BogoMIPS (lpj=24000000) [ 0.019971] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.020244] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.021130] Initializing cgroup subsys cpuacct [ 0.021159] Initializing cgroup subsys freezer [ 0.021205] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.021258] ftrace: allocating 26206 entries in 77 pages [ 0.050268] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.050301] [sunxi_smp_prepare_cpus] enter [ 0.050342] Setting up static identity map for 0x406d3bf0 - 0x406d3c48 [ 0.051188] CPU1: Booted secondary processor [ 0.051188] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.051322] CPU2: Booted secondary processor [ 0.051322] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002 [ 0.051322] CPU3: Booted secondary processor [ 0.051322] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003 [ 0.060174] Brought up 4 CPUs [ 0.060256] SMP: Total of 4 processors activated (19200.00 BogoMIPS). [ 0.060836] devtmpfs: initialized [ 0.063151] wakeup src cnt is : 1. [ 0.063169] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : event 0x800000 [ 0.063192] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_map 0x0 [ 0.063217] [exstandby]leave extended_standby_enable_wakeup_src : wakeup_gpio_group 0x40 [ 0.063242] sunxi pm init [ 0.063373] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.073936] NET: Registered protocol family 16 [ 0.074586] DMA: preallocated 2048 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.074586] script_sysfs_init success [ 0.074586] sunxi_dump_init success [ 0.074586] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 383 on device: sunxi-pinctrl [ 0.074586] sunxi-pinctrl sunxi-pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.074586] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers. [ 0.074602] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes. [ 0.074774] script config pll_video to 297 Mhz [ 0.074799] script config pll_de to 864 Mhz [ 0.074820] script config pll_ve to 402 Mhz [ 0.074854] sunxi_default_clk_init [ 0.074869] try to set pll6ahb1 to 200000000 [ 0.074895] try to set ahb clk source to pll6ahb1 [ 0.074913] set ahb clk source to pll6ahb1 [ 0.074931] try to set ahb1 to 200000000 [ 0.074949] try to set apb1 to 100000000 [ 0.075283] ===fe3o4==== sunxi_root_procfs_attach ret:0 [ 0.080791] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.080791] [ARISC] :sunxi-arisc driver v1.04 [ 0.095326] [ARISC] :arisc version: [v0.1.34] [ 0.171902] [ARISC] :sunxi-arisc driver v1.04 startup succeeded [ 0.180382] SCSI subsystem initialized [ 0.180569] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.180646] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.180685] usbcore: registered new device driver usb [ 0.180685] twi_chan_cfg()335 - [twi0] has no twi_regulator. [ 0.180685] twi_chan_cfg()335 - [twi1] has no twi_regulator. [ 0.180685] twi_chan_cfg()335 - [twi2] has no twi_regulator. [ 0.180732] Linux video capture interface: v2.00 [ 0.180926] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25. [ 0.181402] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 0.181448] NET: Registered protocol family 31 [ 0.181469] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 0.181495] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 0.181514] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 0.181554] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 0.181763] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 0.181839] Switching to clocksource arch_sys_counter [ 0.191988] FS-Cache: Loaded [ 0.192273] CacheFiles: Loaded [ 0.201854] NET: Registered protocol family 2 [ 0.202119] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) [ 0.202647] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes) [ 0.204263] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes) [ 0.205054] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536) [ 0.205078] TCP: reno registered [ 0.205097] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.205141] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.205416] NET: Registered protocol family 1 [ 0.205756] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 0.205783] RPC: Registered udp transport module. [ 0.205801] RPC: Registered tcp transport module. [ 0.205819] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 0.545793] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex_A7 PMU driver, 5 counters available [ 0.545940] sunxi_reg_init enter [ 0.546665] audit: initializing netlink socket (disabled) [ 0.546724] type=2000 audit(0.540:1): initialized [ 0.547780] highmem bounce pool size: 64 pages [ 0.548631] NFS: Registering the id_resolver key type [ 0.548963] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de). [ 0.549621] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W]. [ 0.549748] fuse init (API version 7.18) [ 0.550492] Btrfs loaded [ 0.550528] msgmni has been set to 1447 [ 0.551544] io scheduler noop registered [ 0.551568] io scheduler deadline registered [ 0.551652] io scheduler cfq registered (default) [ 0.552066] [DISP]disp_module_init [ 0.552352] cmdline,disp= [ 0.568849] [DISP] Fb_map_kernel_logo,line:925:Fb_map_kernel_logo failed! [ 0.596672] Console: switching to colour frame buffer device 240x67 [ 0.625278] [DISP]disp_module_init finish [ 0.625569] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart0 has no uart_regulator. [ 0.625721] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart2 has no uart_regulator. [ 0.625866] sw_uart_get_devinfo()1503 - uart3 has no uart_regulator. [ 0.626407] uart0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 32) is a SUNXI [ 0.626551] sw_uart_pm()890 - uart0 clk is already enable [ 0.626681] sw_console_setup()1233 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n [ 0.722908] console [ttyS0] enabled [ 1.310730] uart2: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 34) is a SUNXI [ 1.311000] uart3: ttyS3 at MMIO 0x1c28c00 (irq = 35) is a SUNXI [ 1.311478] sunxi_cmatest_init enter [ 1.311510] sunxi_cmatest_init success [ 1.315243] loop: module loaded [ 1.508726] sunxi_spi_chan_cfg()1355 - [spi-0] has no spi_regulator. [ 1.690638] sunxi_spi_chan_cfg()1355 - [spi-1] has no spi_regulator. [ 1.873114] spi spi0: master is unqueued, this is deprecated [ 2.070876] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 [ 2.250327] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com> [ 2.263787] PPP generic driver version 2.4.2 [ 2.274252] PPP BSD Compression module registered [ 2.285048] PPP Deflate Compression module registered [ 2.298478] PPP MPPE Compression module registered [ 2.309503] NET: Registered protocol family 24 [ 2.320161] PPTP driver version 0.8.5 [ 2.330122] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 2.363167] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 2.377853] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 2.392644] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: irq 104, io mem 0xf1c1a000 [ 2.420032] sunxi-ehci sunxi-ehci.1: USB 0.0 started, EHCI 1.00 [ 2.432894] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 2.442809] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 2.473210] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 2.487935] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 2.502610] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: irq 106, io mem 0xf1c1b000 [ 2.530036] sunxi-ehci sunxi-ehci.2: USB 0.0 started, EHCI 1.00 [ 2.542397] ehci_irq: highspeed device connect [ 2.553649] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 2.563552] hub 2-0:1.0: 1 port detected [ 2.593884] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 2.608536] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 2.623142] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: irq 110, io mem 0xf1c1d000 [ 2.650035] sunxi-ehci sunxi-ehci.4: USB 0.0 started, EHCI 1.00 [ 2.662263] ehci_irq: highspeed device connect [ 2.673349] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 2.683108] hub 3-0:1.0: 1 port detected [ 2.693357] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 2.725896] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 2.740191] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 2.754406] sunxi-ohci sunxi-ohci.2: irq 107, io mem 0xf1c1b400 [ 2.824495] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 2.834305] hub 4-0:1.0: 1 port detected [ 2.844575] Initializing USB Mass Storage driver... [ 2.855726] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 2.868036] USB Mass Storage support registered. [ 2.878842] usbcore: registered new interface driver ums-alauda [ 2.890048] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci [ 2.904241] usbcore: registered new interface driver ums-cypress [ 2.916649] usbcore: registered new interface driver ums-datafab [ 2.929018] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250 [ 2.941589] usbcore: registered new interface driver ums-freecom [ 2.953910] usbcore: registered new interface driver ums-isd200 [ 2.966111] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot [ 2.978484] usbcore: registered new interface driver ums-karma [ 2.990516] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch [ 3.002829] usbcore: registered new interface driver ums-realtek [ 3.014953] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 [ 3.026914] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 [ 3.038777] usbcore: registered new interface driver ums-usbat [ 3.050560] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 3.062243] usbserial: USB Serial Driver core [ 3.072370] usbcore: registered new interface driver option [ 3.083833] USB Serial support registered for GSM modem (1-port) [ 3.096206] file system registered [ 3.096246] hub 2-1:1.0: USB hub found [ 3.114408] hub 2-1:1.0: 4 ports detected [ 3.115832] android_usb gadget: Mass Storage Function, version: 2009/09/11 [ 3.115843] android_usb gadget: Number of LUNs=3 [ 3.115851] lun0: LUN: removable file: (no medium) [ 3.115859] lun1: LUN: removable file: (no medium) [ 3.115866] lun2: LUN: removable file: (no medium) [ 3.116164] android_usb gadget: android_usb ready [ 3.116355] uinput result 0 , vmouse_init [ 3.116910] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 3.117138] sunxikbd_init failed. [ 3.117149] ls_fetch_sysconfig_para: type err device_used = 0. [ 3.117155] =========script_get_err============ [ 3.117161] ltr_init: ls_fetch_sysconfig_para err. [ 3.117655] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0 [ 3.117701] i2c /dev entries driver [ 3.118058] IR RC5(x) protocol handler initialized [ 3.118144] sunxi tsc version 0.1 [ 3.118181] tscdev_init: tsc driver is disabled [ 3.118274] sunxi cedar version 0.1 [ 3.118309] [cedar]: install start!!! [ 3.118484] [cedar]: install end!!! [ 3.118511] sunxi_wdt_init_module: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0 [ 3.118647] sunxi_wdt_probe: devm_ioremap return wdt_reg 0xf1c20ca0, res->start 0x01c20ca0, res->end 0x01c20cbf [ 3.118768] sunxi_wdt_probe: initialized (g_timeout=16s, g_nowayout=0) [ 3.118778] wdt_enable, write reg 0xf1c20cb8 val 0x00000000 [ 3.118786] timeout_to_interv, line 167 [ 3.118791] interv_to_timeout, line 189 [ 3.118798] wdt_set_tmout, write 0x000000b0 to mode reg 0xf1c20cb8, actual timeout 16 sec [ 3.412402] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com [ 3.427049] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2 [ 3.437577] [mmc]: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v1.109 2014-12-4 20:51) Compiled in Oct 25 2015 at 14:50:30 [ 3.454412] [mmc]: get mmc0's sdc_power is null! [ 3.464950] [mmc]: get mmc1's sdc_power is null! [ 3.464988] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci [ 3.488224] [mmc]: get mmc1's 2xmode ok, val = 1 [ 3.498726] [mmc]: get mmc1's ddrmode ok, val = 1 [ 3.508738] [mmc]: get mmc2's IO(sdc_cd) failed [ 3.518564] [mmc]: get mmc2's sdc_power is null! [ 3.528423] [mmc]: get mmc2's 2xmode ok, val = 1 [ 3.538196] [mmc]: get mmc2's ddrmode ok, val = 1 [ 3.548024] [mmc]: MMC host used card: 0x7, boot card: 0x0, io_card 2 [ 3.560809] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.578553] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.596181] [mmc]: sdc2 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.612738] sunxi_leds_fetch_sysconfig_para script_parser_fetch "leds_para" leds_used = -1063622896 [ 3.626900] =========script_get_err============ [ 3.637089] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.647426] usbhid: USB HID core driver [ 3.658481] scsi0 : usb-storage 3-1:1.0 [ 3.667661] asoc: sndcodec <-> sunxi-codec mapping ok [ 3.680214] asoc: sndhdmi <-> sunxi-hdmiaudio.0 mapping ok [ 3.691186] oprofile: using arm/armv7-ca7 [ 3.699917] u32 classifier [ 3.707100] Actions configured [ 3.715118] Netfilter messages via NETLINK v0.30. [ 3.724648] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) [ 3.736112] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink. [ 3.746423] NF_TPROXY: Transparent proxy support initialized, version 4.1.0 [ 3.758613] NF_TPROXY: Copyright (c) 2006-2007 BalaBit IT Ltd. [ 3.769846] xt_time: kernel timezone is -0000 [ 3.779253] usb 2-1.1: new low-speed USB device number 3 using sunxi-ehci [ 3.779426] IPv4 over IPv4 tunneling driver [ 3.779808] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver [ 3.779814] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver [ 3.780357] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 3.780514] arp_tables: (C) 2002 David S. Miller [ 3.780566] TCP: cubic registered [ 3.780571] Initializing XFRM netlink socket [ 3.858418] NET: Registered protocol family 10 [ 3.868914] Mobile IPv6 [ 3.876237] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 3.887081] IPv6 over IPv4 tunneling driver [ 3.897221] NET: Registered protocol family 17 [ 3.906942] NET: Registered protocol family 15 [ 3.916671] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 3.926773] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 3.937099] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 3.945828] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 3.956296] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 3.966670] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [ 3.977905] L2TP core driver, V2.0 [ 3.986234] PPPoL2TP kernel driver, V2.0 [ 3.995200] L2TP IP encapsulation support (L2TPv3) [ 4.005182] L2TP netlink interface [ 4.013567] L2TP ethernet pseudowire support (L2TPv3) [ 4.014220] generic-usb 0003:0458:005E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [KYE ADNS6000 Optical Mouse] on usb-sunxi-ehci-1.1/input0 [ 4.046893] Registering the dns_resolver key type [ 4.059695] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 4.075670] ThumbEE CPU extension supported. [ 4.085898] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 4.097391] cmdline,disp= [ 4.105706] [HDMI] power vcc-hdmi-18 [ 4.110195] usb 2-1.4: new low-speed USB device number 4 using sunxi-ehci [ 4.158761] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:51:32 UTC (3092) [ 4.172809] ths_fetch_sysconfig_para: type err device_used = 1. [ 4.185757] CPU Budget:Register notifier [ 4.195153] CPU Budget:register Success [ 4.204295] sunxi-budget-cooling sunxi-budget-cooling: Cooling device registered: thermal-budget-0 [ 4.221549] [rf_pm]: select module num is 7 [ 4.230949] [rf_pm]: module power0 name vcc-wifi-33 [ 4.241025] [rf_pm]: failed to fetch module_power1 [ 4.250374] generic-usb 0003:04B3:3025.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [CHICONY USB NetVista Full Width Keyboard] on usb-sunxi-ehci-1.4/input0 [ 4.271248] [rf_pm]: mod has no chip_en gpio [ 4.280916] [rf_pm]: failed to fetch lpo_use_apclk [ 4.291174] [rf_pm]: regulator on. [ 4.300120] [wifi_pm]: wifi gpio init is OK !! [ 4.310064] ALSA device list: [ 4.318266] #0: audiocodec [ 4.326316] #1: sndhdmi [ 4.334137] Warning: unable to open an initial console. [ 4.349019] Freeing init memory: 6140K [ 4.565032] [mmc]: mmc 0 detect change, present 1 [ 4.595015] [mmc]: mmc 2 detect change, present 1 [ 4.661020] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB TO I DE/SATA Device 0009 PQ: 0 ANSI: 0 [ 4.682985] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled [ 4.698359] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed [ 4.711864] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 4.730110] sd 0:0:0:0: [sda] Test WP failed, assume Write Enabled [ 4.745483] sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed [ 4.758961] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through [ 4.773183] [DISP] disp_device_attached_and_enable,line:159:attched ok, mgr0<-->device0, type=4, mode=9 [ 4.790588] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 5.070074] [mmc]: sdc0 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.089016] [mmc]: sdc0 power_supply is null [ 5.120062] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.142365] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 52, RTO !! [ 5.157870] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 52, RTO !! [ 5.177477] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.196629] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.219656] *******************Try sdio******************* [ 5.232334] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 5, RTO !! [ 5.247017] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 5, RTO !! [ 5.261645] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 5, RTO !! [ 5.276217] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 0 err, cmd 5, RTO !! [ 5.286196] *******************Try sd ******************* [ 5.302258] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.318327] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.335976] [mmc]: sdc0 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.371499] [mmc]: sdc0 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.388450] [mmc]: sdc0 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 5.403856] [mmc]: sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 5.419195] [mmc]: sdc0 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 5.434477] mmc0: new high speed SDHC card at address 1234 [ 5.445952] mmcblk0: mmc0:1234 SA16G 14.5 GiB [ 5.457167] mmcblk0: p1 p2 [ 5.465842] *******************sd init ok******************* [ 5.477192] [mmc]: sdc2 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.493500] [mmc]: sdc2 power_supply is null [ 5.520041] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.542360] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 52, RTO !! [ 5.556562] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 52, RTO !! [ 5.566540] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.587683] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.604757] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 8, RTO !! [ 5.614735] *******************Try sdio******************* [ 5.629667] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 5, RTO !! [ 5.643532] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 5, RTO !! [ 5.657354] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 5, RTO !! [ 5.671174] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 5, RTO !! [ 5.681153] *******************Try sd ******************* [ 5.695707] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 55, RTO !! [ 5.709484] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 55, RTO !! [ 5.723192] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 55, RTO !! [ 5.736889] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 2 err, cmd 55, RTO !! [ 5.746868] *******************Try mmc******************* [ 5.760258] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.780535] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.795457] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.815198] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.832133] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.861198] [mmc]: sdc2 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.887852] [mmc]: sdc2 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 5.902710] [mmc]: sdc2 set ios: clk 25000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B [ 5.917372] [mmc]: sdc2 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B [ 5.932142] [mmc]: sdc2 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B [ 5.946944] [mmc]: sdc2 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 8 timing UHS-DDR50 dt B [ 5.961146] [mmc]: sdc2 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 8 timing UHS-DDR50 dt B [ 5.975420] mmc2: new high speed DDR MMC card at address 0001 [ 5.986339] mmcblk1: mmc2:0001 M8G1GC 7.28 GiB [ 5.995778] mmcblk1boot0: mmc2:0001 M8G1GC partition 1 4.00 MiB [ 6.006766] mmcblk1boot1: mmc2:0001 M8G1GC partition 2 4.00 MiB [ 6.018642] mmcblk1: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 > [ 6.030784] mmcblk1: p1 size 10412032 extends beyond EOD, truncated [ 6.045382] mmcblk1boot1: unknown partition table [ 6.056285] mmcblk1boot0: unknown partition table [ 6.065944] *******************mmc init ok ******************* [ 6.730675] systemd-udevd[109]: starting version 215 [ 8.230979] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 9.037839] systemd[1]: Failed to insert module 'autofs4' [ 9.260165] systemd[1]: systemd 219 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN) [ 9.285554] systemd[1]: Detected architecture arm. [ 9.322950] systemd[1]: Set hostname to <orangepi2>. [ 9.606019] systemd[1]: Created slice Root Slice. [ 9.615569] systemd[1]: Starting Root Slice. [ 9.629541] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket. [ 9.639888] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket. [ 9.654693] systemd[1]: Listening on Journal Socket. [ 9.664627] systemd[1]: Starting Journal Socket. [ 9.679103] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket. [ 9.689973] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket. [ 9.705451] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre). [ 9.716812] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre). [ 9.732671] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe. [ 9.745040] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe. [ 9.762014] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket. [ 9.774044] systemd[1]: Starting fsck to fsckd communication Socket. [ 9.790990] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket. [ 9.801666] systemd[1]: Starting Journal Audit Socket. [ 9.812049] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point. [ 9.832354] systemd[1]: Created slice User and Session Slice. [ 9.843394] systemd[1]: Starting User and Session Slice. [ 9.859249] systemd[1]: Listening on udev Control Socket. [ 9.870090] systemd[1]: Starting udev Control Socket. [ 9.880665] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 9.893902] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory Watch. [ 9.912649] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes. [ 9.923668] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes. [ 9.939338] systemd[1]: Reached target Swap. [ 9.949050] systemd[1]: Starting Swap. [ 9.963807] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log). [ 9.975545] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log). [ 9.992644] systemd[1]: Created slice System Slice. [ 10.003321] systemd[1]: Starting System Slice. [ 10.100926] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device... [ 10.260617] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules... [ 10.360759] systemd[1]: Starting Setup Virtual Console... [ 10.372860] RTL871X: module init start [ 10.372874] RTL871X: rtl8189es v4.3.0.4_11916.20140724_COB [ 10.372880] RTL871X: build time: Oct 25 2015 14:45:42 [ 10.372893] [wifi_pm]: set wl_reg_on 0 ! [ 10.422956] [mmc]: sdc1 set ios: clk 0Hz bm PP pm UP vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 10.424488] [mmc]: sdc1 power_supply is null [ 10.450119] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 10.472849] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 10.490998] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 10.508385] [mmc]: *** sunxi_mci_dump_errinfo(L826): smc 1 err, cmd 8, RTO !! [ 10.521627] *******************Try sdio******************* [ 10.533089] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 10.535635] [wifi_pm]: set wl_reg_on 1 ! [ 10.535821] RTL871X: module init ret=0 [ 10.570344] systemd[1]: Starting LSB: Set keymap... [ 10.577028] [mmc]: sdc1 set ios: clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 10.577159] [mmc]: sdc1 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 10.577341] [mmc]: sdc1 set ios: clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 3.3V width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B [ 10.578210] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001 [ 10.584644] bFWReady == _FALSE call reset 8051... [ 10.605743] bFWReady == _FALSE call reset 8051... [ 10.626821] bFWReady == _FALSE call reset 8051... [ 10.649350] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0) [ 10.650275] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1) [ 10.651314] *******************sdio init ok******************* [ 10.711667] systemd[1]: Reached target Slices. [ 10.721737] systemd[1]: Starting Slices. [ 10.736857] systemd[1]: Created slice system-getty.slice. [ 10.747910] systemd[1]: Starting system-getty.slice. [ 10.758453] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System. [ 10.770434] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System. [ 10.880425] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel... [ 10.960595] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices... [ 11.050357] systemd[1]: Mounting Debug File System... [ 11.160938] systemd[1]: Starting Journal Service... [ 11.210254] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats. [ 11.243983] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice. [ 11.259614] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice. [ 11.284600] systemd[1]: Mounted Debug File System. [ 11.306440] systemd[1]: Started Journal Service. [ 12.263801] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro [ 12.969977] systemd-journald[184]: Received request to flush runtime journal from PID 1 [ 13.296928] vmouse_input_dev_open [ 13.341049] vmouse_input_dev_close [ 17.189477] gmac0: probed [ 17.189637] gmac0 gmac0: eth0: eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ poll (gmac0-0:00) [ 17.660190] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch [ 17.854642] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan2: link is not ready [ 17.860101] RTL871X: nolinked power save enter [ 17.861736] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan1: link is not ready [ 18.559972] vmouse_input_dev_open [ 18.680257] ==> rtl8188e_iol_efuse_patch [ 18.710046] CPU Budget: Temperature: 75 Limit state:1 item[1200000,4,-1,0 0] [ 18.710058] [ddrfreq] temperature=75 C, ddr freq up [ 18.710090] CPU Budget:update CPU 0 cpufreq max to 1200000 min to 480000 [ 18.903592] RTL871X: nolinked power save leave [ 19.220078] CPU Budget: Temperature: 75 Limit state:0 item[1536000,4,-1,0 0] [ 19.220096] [ddrfreq] temperature=74 C, ddr freq up [ 20.210089] RTL871X: nolinked power save enter [ 20.720119] CPU Budget: Temperature: 75 Limit state:1 item[1200000,4,-1,0 0] [ 20.720139] [ddrfreq] temperature=75 C, ddr freq up [ 20.720175] CPU Budget:update CPU 0 cpufreq max to 1200000 min to 480000 [ 21.230092] CPU Budget: Temperature: 75 Limit state:0 item[1536000,4,-1,0 0] [ 21.230110] [ddrfreq] temperature=73 C, ddr freq up [ 23.180393] PHY: gmac0-0:00 - Link is Up - 1000/Full orangepi@orangepi2:~$

orangepi@orangepi2:~$ cat /proc/cpuinfo Processor : ARMv7 Processor rev 5 (v7l) processor : 0 BogoMIPS : 1920.00 processor : 1 BogoMIPS : 1920.00 processor : 2 BogoMIPS : 1920.00 processor : 3 BogoMIPS : 1920.00 Features : swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xc07 CPU revision : 5 Hardware : sun8i Revision : 0000 Serial : 4400503404146436064e orangepi@orangepi2:~$ cat /proc/meminfo MemTotal: 2066296 kB MemFree: 1884224 kB Buffers: 14476 kB Cached: 76672 kB SwapCached: 0 kB Active: 58492 kB Inactive: 75440 kB Active(anon): 43780 kB Inactive(anon): 18064 kB Active(file): 14712 kB Inactive(file): 57376 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB HighTotal: 1318912 kB HighFree: 1174336 kB LowTotal: 747384 kB LowFree: 709888 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 0 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 42780 kB Mapped: 30932 kB Shmem: 19064 kB Slab: 15784 kB SReclaimable: 5824 kB SUnreclaim: 9960 kB KernelStack: 1440 kB PageTables: 1048 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1033148 kB Committed_AS: 356580 kB VmallocTotal: 245760 kB VmallocUsed: 39100 kB VmallocChunk: 196788 kB orangepi@orangepi2:~$ root@orangepi2:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 15G 6.8G 7.0G 50% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 404M 11M 394M 3% /run tmpfs 1009M 0 1009M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1009M 0 1009M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 1009M 4.0K 1009M 1% /tmp /dev/mmcblk0p1 63M 34M 30M 54% /media/boot tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/108 tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/1000 root@orangepi2:~#

内蔵ストレージは?と確認

root@orangepi2:~# fdisk -l /dev/mmcblk1 Disk /dev/mmcblk1: 7.3 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes Disklabel type: dos Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Sectors Size Id Type /dev/mmcblk1p1 * 4923392 15335423 10412032 5G b W95 FAT32 /dev/mmcblk1p2 73728 106495 32768 16M 6 FAT16 /dev/mmcblk1p3 1 4816896 4816896 2.3G 5 Extended /dev/mmcblk1p5 106496 139263 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p6 139264 172031 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p7 172032 1744895 1572864 768M 83 Linux /dev/mmcblk1p8 1744896 1777663 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p9 1777664 1843199 65536 32M 83 Linux /dev/mmcblk1p10 1843200 3416063 1572864 768M 83 Linux /dev/mmcblk1p11 3416064 3448831 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p12 3448832 3481599 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p13 3481600 3514367 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p14 3514368 3579903 65536 32M 83 Linux /dev/mmcblk1p15 3579904 3612671 32768 16M 83 Linux /dev/mmcblk1p16 3612672 4923391 1310720 640M 83 Linux Partition table entries are not in disk order. root@orangepi2:~#

おや?既に何かデータが・・・

microSDを抜き、ボード単体で起動してみれば、パーテーションから察したとおりにAndroid 4.4.2が起動。

ちなみに、Google Play Store無し版でした。

改めてLinuxで起動し直し、内蔵ストレージにLinuxをインストール。

loboris版では「install_to_emmc」か「install_to_emmc btrfs」を実行すると、インストールされます。

圧縮するということなのでbtrfsでインストールしてみましょう!

root@orangepi2:~# install_to_emmc btrfs Tue Nov 10 22:40:41 JST 2015 =============================== Installing Linux system to emmc =============================== WARNING: EMMC WILL BE ERASED !, Continue (y/N)? y Erasing EMMC ... Creating new filesystem on EMMC ... New filesystem created on /dev/mmcblk1. Partitioning EMMC ... Creating boot & linux partitions OK. Formating fat partition ... fat partition formated. Formating linux partition (btrfs), please wait ... linux partition formated. Instaling u-boot to EMMC ... Mounting EMMC partitions... FAT partitions mounted to /tmp/_fatdir linux partition mounted to /tmp/_extdir Copying file system to EMMC ... ******************************* Linux system installed to EMMC. ******************************* root@orangepi2:~#

で・・・再起動すると、こんな感じです。

root@orangepi2:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p2 7.2G 4.4G 2.8G 62% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 404M 5.5M 399M 2% /run tmpfs 1009M 0 1009M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1009M 0 1009M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 1009M 0 1009M 0% /tmp /dev/mmcblk0p1 64M 34M 30M 54% /media/boot tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/1000 root@orangepi2:~# mount sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=185311,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=413260k,mode=755) /dev/mmcblk0p2 on / type btrfs (ro,relatime,ssd,space_cache) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime) tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime) /dev/mmcblk0p1 on /media/boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=continue) tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=206632k,mode=700,uid=1000,gid=1000) root@orangepi2:~#

・・・あれ?/がread only

root@orangepi2:~# cat /etc/fstab # OrangePI fstab /dev/mmcblk0p2 / ext4 errors=remount-ro,noatime,nodiratime 0 1 /dev/mmcblk0p1 /media/boot vfat defaults 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,mode=1777 0 0 root@orangepi2:~#

fstabでext4でマウントしようとしてるからかー!

マウントしなおして書き込みできるようにしてから

root@orangepi2:~# mount -o rw,remount /dev/mmcblk0p2 / root@orangepi2:~#

/etc/fstabを編集

root@orangepi2:~# vi /etc/fstab root@orangepi2:~# cat /etc/fstab # OrangePI fstab /dev/mmcblk0p2 / btrfs noatime,nodiratime 0 1 /dev/mmcblk0p1 /media/boot vfat defaults 0 0 tmpfs /tmp tmpfs nodev,nosuid,mode=1777 0 0 root@orangepi2:~#

再起動して、正常動作を確認!