Aliexpressで見かける4KとかサポートしているGo Proみたいな形状をしたアクションカメラをリストアップしてみました。

先日秋葉で販売が確認された「4K対応/無線LAN搭載で実売9,980円のアクションカメラが販売中」は、EKEN H9です。

スペック表で埋まってない項目は確定した情報が確認できなかったところです。

技術的なことをメインにいろいろ書いてくサイトです

Aliexpressで見かける4KとかサポートしているGo Proみたいな形状をしたアクションカメラをリストアップしてみました。

先日秋葉で販売が確認された「4K対応/無線LAN搭載で実売9,980円のアクションカメラが販売中」は、EKEN H9です。

スペック表で埋まってない項目は確定した情報が確認できなかったところです。

価格で挑んできた相手を打ち倒していくことに定評のあるOrange piさんですが、この度は、Raspberry Pi Zeroにケンカを売るようです。

Rapsberry Pi ZeroのCPUはしょぼいBroadcomm BCM2835(ARM11 1GHz*1コア)ですが、こちらは、Allwinner H3(Cortex-A7 1.?GHz*4コア)を積んで、$10以下を目指すようです。

このネタ元は「Raspberry Pi Zero is a $5 Board Based on Broadcom BCM2835 Processor」に書かれた11月29日付けのOrange Piのエライ人Steven Zhaoさんのコメントです。

Steven

November 29th, 2015 at 07:35 | #29

Orange Pi One with H3 is coming soon. All in one. The unit price is lower than $10.

まぁ、私がこのコメントに気がついたわけではなくて、armbianのフォーラムに投稿された「Quick review of Orange Pi PC」を読んでいて知ったんですけどね

いまのところ、これ以上の情報は出てきてないものの、いままでの実績からすると、ほんとにやってくれそうで期待です。

しばらく前から話題になっていたCortex-A53を4コアつんで$15というRaspbnbery pi形状のボード「PINE64」

どこのSoC使ってるんだろ?と確認してみた。

「http://wiki.pine64.org/index.php/Main_PageWiki」にて答えを発見。

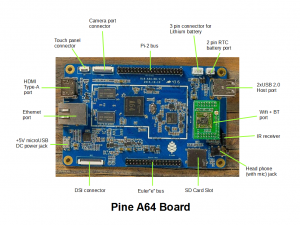

下のほうにある「Pine A64 Hardware PCB information」の中の「Pine A64 Connector Layout」を開いてみましょう。

ボード名「PINE A64」

そして、SoCと思われるチップに「A64」という文字と、その上にAllwinnerのロゴらしきもの。

「Allwinner A64」ですね。

製品ページを見てみると「プロセッサーの価格は5ドル」という宣伝文句が・・・

問題は、このAllwinner A64サポートが、どの程度Linux kernelに取り入れられていくか、というところだったり。

どうなっていくことやら・・

Allwinnerってことは、どうせ、そのうちOrange pi系統でも出してきそうなので、ひとまず見送りです。

数ヶ月前は64bit対応はAllwinner H64を使ったOrange pi Plus3wo出す、とか行ってましたが(参考:Orange pi Plus2とOrange pi Plus3がリリース予定)

Allwinner H64の先行きが微妙なようで、進んでいなさげ・・・果たして・・

twitterで、DynaBook SS001を見かけた

で・・・うちではDynaBook SS002を使っていたなぁ、と懐かしく思ったついでに思い出したことをメモ書き。

———————————————————–

うちに来た最初のパソコンは、父親の会社で試験導入されたIBM PS/55 Noteでした。

まぁ、これは、しばらくうちにありましたが、本導入では東芝DynaBook SS002になりました。

DynaBook SS002は、フロッピードライブが左右に2つ、

バッテリーで保護されているRAMドライブ、、

そして、ATOK7の辞書が保存されているROMドライブがありました。

このATOK7がROMで存在しているという点と、バッテリーを抜かないと消えないRAMドライブがあるというのは、ハードディスクがまだ高額だった当時、すごいアドバンテージでした。

DynaBook SS002がすごかったのは、このRAMドライブからのMS-DOS起動も可能だったので

軽い運用であれば、フロッピーを使わない、ということも可能でした。

ただ、DynaBook SS002では、RAM総容量が1MBで、そこからOSの通常用として640KBもってかれてるので、残りで拡張RAM領域(EMS)と、RAMドライブを作らなければならない、という状態です。(RAMドライブにどれだけ割り当てるかは、BIOS設定だったはず)

なので、ちゃんと使おうとするとRAMカードの増設が必要でした。

さて・・・

DynaBookは、DynaBook SS001というフロッピードライブが1つだけのモデルから始まりました。(1989/6)

次にDynaBook SS02Eというハードディスクが20MBだか載ったモデル。(1990/2)

その次にDynaBook SS002というフロッピードライブが2つのモデルが出ました。(1990/6)

SS001とSS02Eは、増設できるRAMカードが2MBまで、という制約がありました。

それに対して、SS002は8MBまで増設できました。

えぇ・・・この8MBカードを買いましたとも!

これにMS-DOS 3.1をいれ、フロッピーを使わずにOSを起動させていました。

MS-DOS3.1の話

DynaBook・・・というか東芝J-3100シリーズの初期はいろいろアレでした。

入手した当時は知らなかったのですが、東芝MS-DOS3.1というのは、各機種ごとにカスタマイズされており、他の機種用のMS-DOS3.1ではうまく動かないことがある、というのがあったようです。

MS-DOS3.1におけるIBM PC用英語ソフトの動作について

この時代はコマンド何だったかな?

思い出せないけど、英語モードに切り替えることで、IBM PC用のソフトを動かしてた。

まぁ、日本語モードのままでも動くソフトもあったけどね。

英語フォントで枠を表現してないソフトであれば、実用上問題はなかったと思う。

MS-DOS5の話

DOS/Vの波が押し寄せつつあるところで東芝版MS-DOS 5のリリースである。

DynaBook SS002にとっては、内蔵ROMのATOK7辞書が使えないという欠点もちではあるものの、

RAMディスクに関しては問題なく使用でき、また、いろいろ新機能とかあったので、使い始めた。

このバージョンでは、DOS/V互換機能はなかったが、

ユーザによる低解像度向けDOS/V(DOS/C)展開が行われ

初期はDOS/Cモード中の日本語フォントは、ファイルとして所持しなければならないというところから始まり、

最終的にはROM上にある日本語フォントを利用することができるFONTXJが提供され

それを使用することで快適に利用することができた。

たとえば、J-3100/DynaBook用ソフトだと80文字x24文字しか表示できないところ、DOS/V対応ソフトをフォントサイズを9ptとしたDOS/V環境で使うことにより多くの文字数を表示させる、ということをやっていた。

MS-DOS6.2

東芝版も出て、これはVGA搭載機種ではDOS/V対応だったはず。

DynaBook SS002でも動くものの、あまり利点がなかったような覚えが・・・

改造:1.44MBフロッピー対応

DOS/V化の話とほぼ同時期に、1.44MBフォーマットの読み書き改造という波もあった。

当時の国産機は1.2MBフォーマットが主流。

回転数がちょっと違うIBM PC系の1.44MBフォーマットが使えないのであった。

話の起源がどこかは知りませんが、フロッピードライブの回転設定をスイッチで変更する+DOSに常駐ソフトを組み込む、ことで、1.44MBフォーマットに対応させる、という改造がはやったので行いました。

標準のフロッピードライブでは対応していなかったので、はばらで単品ドライブを買ってきて改造していました。

最初に使ったドライブはどこのだったかなぁ・・・NEC?TEAC?

そのうち、テラドライブ用のフロッピードライブがT-ZONEを起点にだいぶ流通していたので、それを使ったやつも作りました。

改造:CPU載せかえ

DynaBook SS002のCPU 8086を、NECのV30に置き換える、という改造もありました。

1台しかパソコンを持ってないので、リスク度合いが高くやりませんでしたけど・・・

半田付けされている8086を取り外して、V30をワイヤで取り付けるという、なかなかハードな内容でした。

改造:パラレルポートにSCSI接続

パラレルポートをソフトで制御してSCSIディスクを接続する、という手法が生まれました。

J-3100界隈では、EasySCSIという名前で知られていました。

ジャンク屋で、SCSI HDDと、D-SUB 25ピンコネクタと、50ピンフラットのSCSIケーブルを買ってきて、ケーブルぶったぎってD-SUBに半田付けして、つなげて使っていました。

東洋計測器(計測器ランド)とかあのあたりはお世話になりました。

改造:バッテリーの中身入れ替え

へたってきたバッテリーの中身を載せ替えて使ったりしていました。

「LTOテープをファイルシステムとして使うLTFSについて 2020/05/11版」にて内容を更新しました。

LTO-8がリリースされたので、「LTOテープをファイルシステムとして使うLTFSについて 2018/01/04版」という記事を作成し、情報を更新しました。

LTO7関連で規格修正があるかな?と確認してみたが、2015/11/18現在で公開されている規格およびソフトウェアで、LTO7について言及しているものが見当たらなかったので、基本各リンク情報の更新となる。

(過去の関連記事:「LTOテープをファイルシステムとして使うLTFS(2012/11/28)」「テープ装置メーカ純正のLTFS一覧(2013/12/20更新)」「IBM版LTFSをRHEL5で使ってみた(2013/05/20)」「LTOテープをファイルシステムとして使うLTFSについて 2014/06/09版」)

LTFSとは?

LTO-5/LTO-6からは、メディアを2つの領域に分割して利用することが可能になった。

その機能を活かし、1本のテープメディアの中に、メディア内データの管理情報と、実データを分割して保存することを可能とした。

これにより、これまで実現出来なかった、1本のテープメディアだけで可搬性のあるファイルシステム構築、というものが可能となり、その実装として、LTFS(Linear Tape File System)というのがある。

使用用途としては、バックアップ用ではなく、長期保存のためのアーカイブ用や、大容量データの持ち運び用として使用されている。

LTFSを実現するためのソフトウェアについては、基本的には、IBMが大本のベースを作り、それを各LTOドライブメーカが、自社ドライブ向けにカスタマイズして提供しているような形となっている。

LTFSのバージョン(フォーマット)

LTFSには、バージョンがいくつかあり、現状気にしなければならないのは、以下の4つ

・LTFS 1.0

・LTFS 2.0 : ファイルインデックス関連で機能をいろいろ追加

・LTFS 2.1 : 2012/05/18リリース。LTFS2.0+シンボリックリンク(現在draft版)

・LTFS 2.2 : 2013/12/21リリース。管理情報の改良

「LTFSのバージョン」と「LTFSソフトウェアのバージョン」は別物なので注意が必要。

たとえば、OracleのLTFSソフトウェアは「ver1.2.7」だが、「LTFS 2.2」に対応している。

とはいえ、2015/11/18現在では、どのLTFSソフトウェアもLTFS 2.2に対応しているので、新規導入分に関しては特に気にする必要はない。

LTFS2.2の規格書はSNIAの「Linear Tape File System (LTFS)」の「Linear Tape File System (LTFS) Format Specification」にてpdfで公開されている。

その他、いろんな情報は、LTOの規格団体の「LTFS Overview」にある。

LTFSソフトウェアの種類

LTFSの公式認証を取得しているLTFSソフトウェアについては、「LTFS Compliance Verification」にて紹介されている。

2015/11/18時点では以下の6個が登録されている。

|

Company |

Product |

Version |

LTFS Version* |

LTO Generation |

Date tested |

|

Quantum |

Quantum Scalar LTFS Appliance |

2.0.2 |

2.0.1 |

LTO5 & 6 |

9/11/13 |

|

HP |

HP StoreOpen Standalone |

2.1.0 |

2.1.0 |

LTO5 & 6 |

9/11/13 |

|

IBM |

IBM Single Drive Version |

1.3.0 |

2.1.0 |

LTO5 & 6 |

9/11/13 |

|

IBM |

IBM LTFS Library Edition |

V1R3 |

2.1.0 |

LTO5 & 6 |

10/2/13 |

|

Quantum |

Quantum LTFS |

2.1.0 |

2.1.0 |

LTO5 & 6 |

11/29/13 |

|

HP |

HP StoreOpen Automation |

1.2.0 |

2.0.1 |

LTO5 & 6 |

11/29/13 |

|

Spectra Logic |

Spectra Logic Black Pearl |

1.1 |

2.2 |

LTO5 & 6 |

9/11/15 |

Spectra LogicのLTFSが追加された以外、2014年時点のものから更新がないが、実際には各LTFSソフトウェアともにバージョンアップを行っている。

なお、LTFSソフトウェアのバージョンと、対応しているLTFSフォーマットのバージョンに直接の関連性は無いので注意が必要。

各ドライブメーカが出しているLTFSソフトウェアについて

まずは、上記のリストに載っているメーカのものから。

・IBM

公式: IBM Spectrum Archive(IBM Linear Tape File System)

IBMのLTFSは「IBM Spectrum Archive」という商品名となった模様。

テープベンダのSpectra Logicとは関係がないようだ。

ソフトウェアの入手は、「Fix Central」にて「製品グループ:System Storage」-「Tape Systems」-「Tape drives and software」の下にある「IBM Spectrum Archive Single Drive Edition(SDE) (旧名:LTFS Single Drive Edition)」や「IBM Spectrum Archive Library Edition(LE)(旧名:LTFS Library Edition)」「IBM Spectrum Archive Enterprise Edition(EE)」を選択して行う。

なお、LEとEEの方はアップデータのみの配布で、元になるソフトウェアについては、IBMから別途入手する必要がある。

基本的には、Single Drive Edition(SDE)が、他の全てのLTFSソフトウェアの原型になっているもの・・・という感じである。

2015/11/18時点での最新は、

IBM Spectrum Archive Enterprise Edition: ver1.1.2.0(2015/07/27)

IBM Spectrum Archive Library Edition : ver2.1.5.0(2015/10/02)

IBM Spectrum Archive Single Drive Edition: ver2.2.1.0(2015/10/02)

・HP

公式: HP StoreOpen

日本語情報: HP LTFS (Linear Tape File System)

単体ドライブ向けのみだが「日本語の導入マニュアル」が用意されている。

分社化の影響で、LTFS関連はHP Enterpriseに移籍したが、関連リンクが更新されていないので、いろんなところでリンク切れが発生している。

ソフトウェア関連は「HP StoreOpen and Linear Tape File System (LTFS) Software」からたどる事になる。

ソフトウェアの入手は、単体ドライブ向けの「HP StoreOpen Standalone」も、チェンジャー向け「HP StoreOpen Automation」も上記のページの「Get drivers, software & firmware.」から行う。

2015/11/18時点での最新は、

HP StoreOpen Standalone : ver2.3.0(2015/04/30)

HP StoreOpen Automation : ver2.0.0(2014/11/06)

・Quantum

公式: Linear Tape File System

ソフトウェア入手は上記の公式ページの「Software」タブから行う。

ソースコードについては、LTFS Open Source Filesから。

2014/06/09時点での最新は、

Linux/Mac : ver2.1.2(2014/10)

Windows: ver2.2.1(2014/11)

Linux版のReleasenoteには、Quantum LTOドライブのほか、IBM LTOドライブにも対応という記述がある。

・Quantum Scalar LTFS Appliance

公式:Scalar LTFSアプライアンス

こいつだけ、他のとは違って、ハードウェアがセットになったアプライアンス。

これの下にFC経由などでテープチェンジャーを繋いで使うもの。

・Spectra Logic

公式:Linear Tape File System (LTFS)

LTFSを紹介するページはあるものの、LTFSを利用するソフトウェアに関するページが見当たらない。

また、バージョンもわからず。

リストに載っていない、LTFS

・TANDBERG DATA

公式: LTFS for Big Data Storage

ソフトウェアの入手は「LTFS Documents and Downloadsから行う。

2015/11/18時点での最新は

バイナリ: ver2.3.0

ページは英語表記だが、ドキュメントアイコンが日の丸になってるとおり、ダウンロードできるドキュメントは日本語化されている。

一部TANBERGカスタマイズが入っているようだが、基本的にはHP StoreOpen相当品。

・Oracle

公式: Oracle’s StorageTek Linear Tape File System, Open Edition

ソフトウェアの入手は「https://oss.oracle.com/projects/ltfs/files/」から行う。

2015/11/18時点での最新は

ltfs-1.2.7(2015/10/07)

IBM LTFS 2.2.0.2とHP LTFS 2.2.1を組み合わせ、Oracle/StorageTek用の設定を入れたもの。

Oracle LTOドライブ,IBM LTOドライブ,HP LTOドライブに対応している。