インプレスが「日本マイクロソフト、独自に「Lumia 830」の技適を取得し、社内利用へ」という記事を出した。

初出時

具体的には、Lumia 830において総務省令で定める技術基準適合証明を取得し、技適マークを付与している。

<中略>

日本マイクロソフトによると、今回、Lumia830が技適マークを取得したことで、海外で販売しているLumia 830も一般個人で輸入したり、企業が独自に導入しても、同機種に限定して、日本で通信利用ができるようになる。

というあほな記述をしていた。

典型的とも言える「技適」と「技適等」の違いが分かってない記載です。

1年ほど前に「技適はいくらかかるのか?」にも書きましたが、一般的に「技適」と省略して言われているものについて、総務省では「技術基準適合証明等」や「技術基準適合証明又は工事設計認証」と表現しています。

スマホにつける「技適マーク」も正式には「特定無線設備の技術基準適合証明等のマーク」という表記になります。(総務省:技適マークのQ&A)

つまり

「技適マーク」=「技術基準適合証明マーク」or「工事設計認証マーク」

です。

また、「技適等」は「技術基準適合証明または工事設計認証」の省略形表現です。

(最初「技適マーク」=「技術基準適合証明」+「工事設計認証」としていたんですが、両方必要、という意味に捉えた人がいたので「or」表現に変更)

なんで2種類あるのかをざっくりとまとめてしまえば、「できあがった無線機を個別に検査して取得する技術基準適合証明」と「設計から製造まで含めた工事設計認証」ということになります。

それぞれ費用が異なり、100台とかだったら技術基準適合証明の方が安く、量産するのであれば工事設計認証の方が安くなります。

「技術基準適合証明」の方は、1台1台個別の番号が付き、それを本体に貼り付ける必要があります。

このため、通常はシールとなります。

「工事設計認証」の方は、一括の番号です。

なので、シールや印刷で本体に貼り付ける以外に、AndroidやiPhoneなど電磁的な表示、というのが可能になっています。

で、今回のマイクロソフトの件。

具体的には、Lumia 830において総務省令で定める技術基準適合証明を取得し、技適マークを付与している。

とあるように、取得したのは特定の個体に対して出される「技術基準適合証明」である。

なので、その後段に書いてあった

日本マイクロソフトによると、今回、Lumia830が技適マークを取得したことで、海外で販売しているLumia 830も一般個人で輸入したり、企業が独自に導入しても、同機種に限定して、日本で通信利用ができるようになる。

という自体は、そもそもあり得ないのである。

だって、日本マイクロソフトが、台数決めて取得した技適のシールを貼り付けてないわけですしね。

で・・・

ついでですが・・・

こういう話になると毎度毎度「技適が悪い」とか「技適は非関税障壁」とか言う人が出てきますが

「SIMフリーフォンであれば<合法的に>諸外国で使える」と思っているんでしょうか?

違います。

SIMフリーフォンは、あくまで使用できるSIMの制限がない、というだけで、使用できる国については制限があります。

SIMフリーフォンであっても、その電話機を実際に使う地域での電波的な認証が通ってないものを使うと、違法になります。

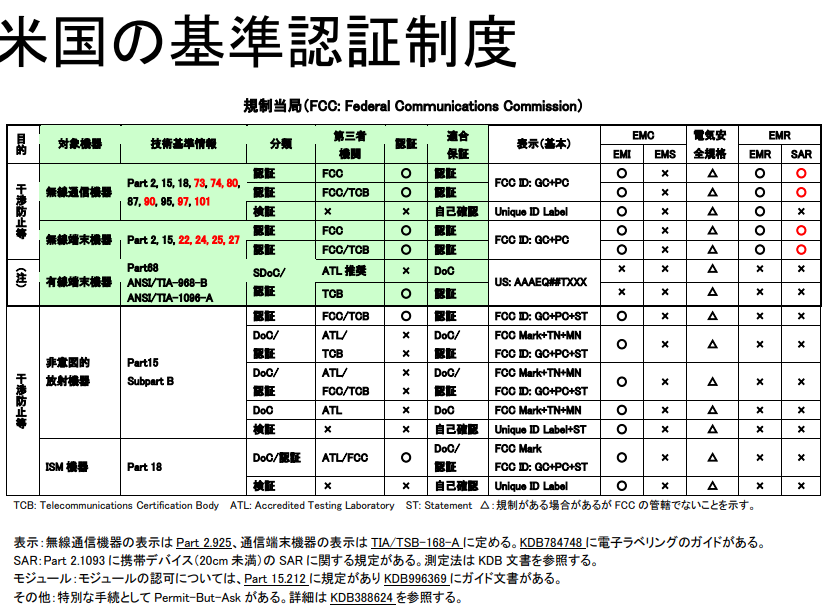

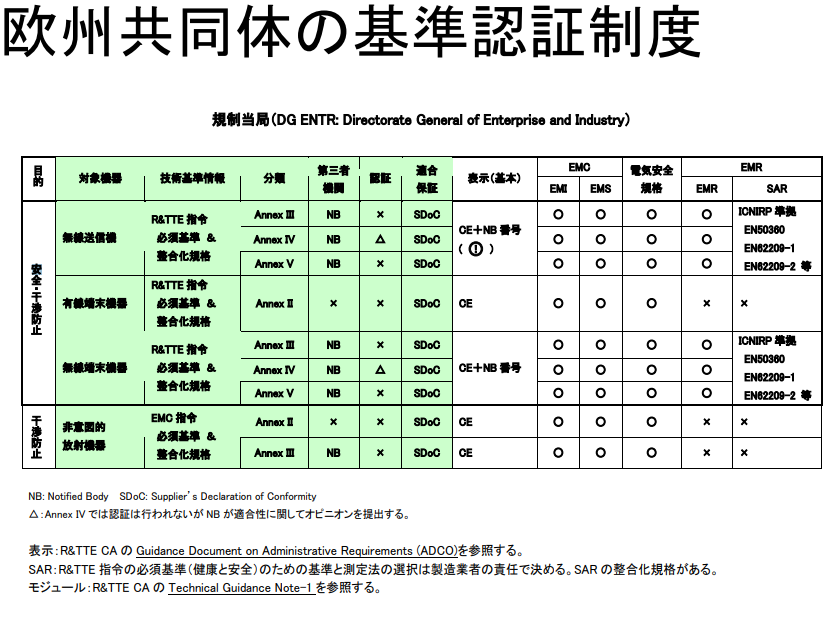

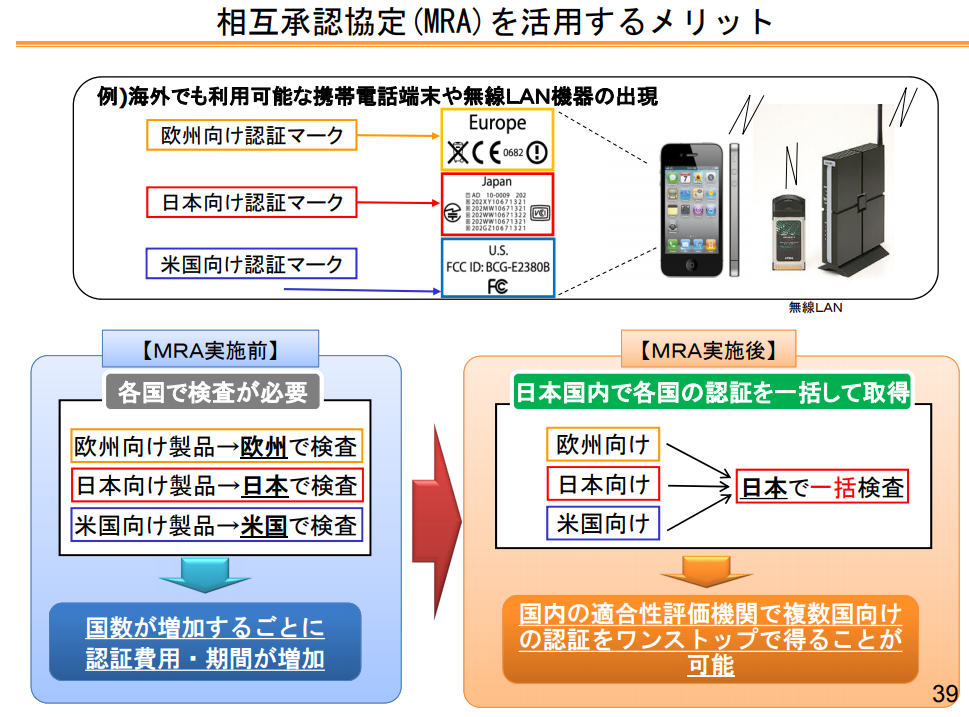

「FCCを取得してないとアメリカで使えない」「CEマークがないとEU圏で使えない」とか、

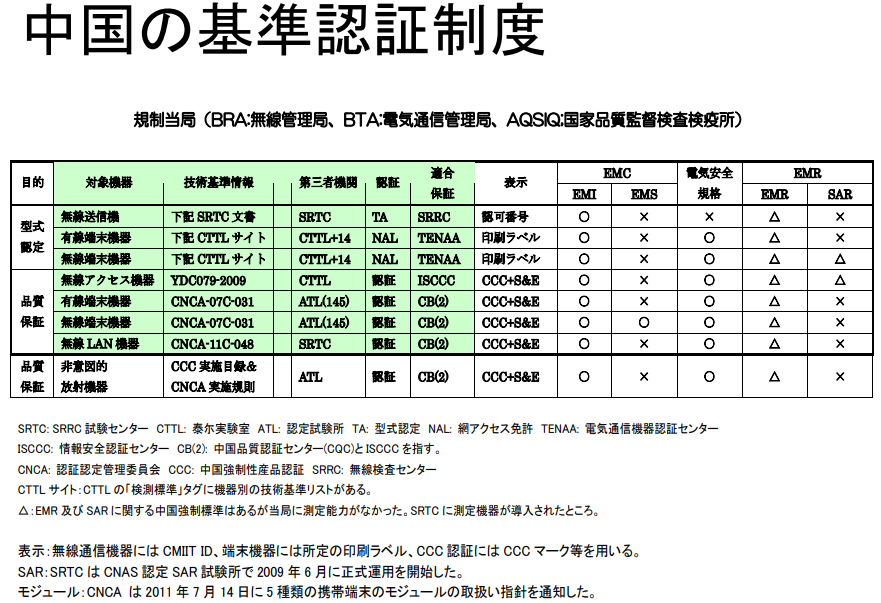

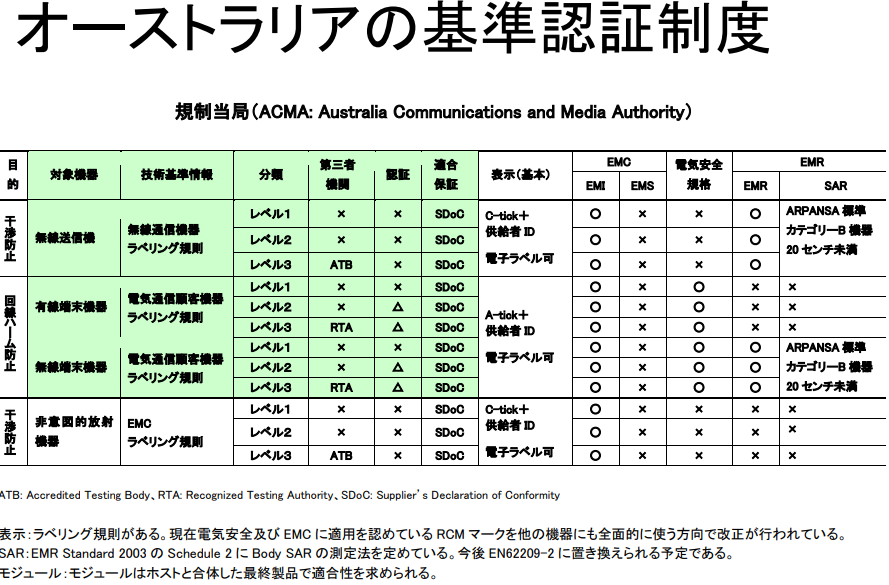

基本的にメジャーな国、地域であれば、そこの電波的な認証を取得していないで使うと違法です。

携帯電話の場合、出力が小さいので、見逃されているだけに過ぎません。

FCC、CEについては、ユーザ数が多く見込まれるため、取得している可能性が高いですが、

ほんとに取得しているかは、本体を見て確認する必要がありますよ。

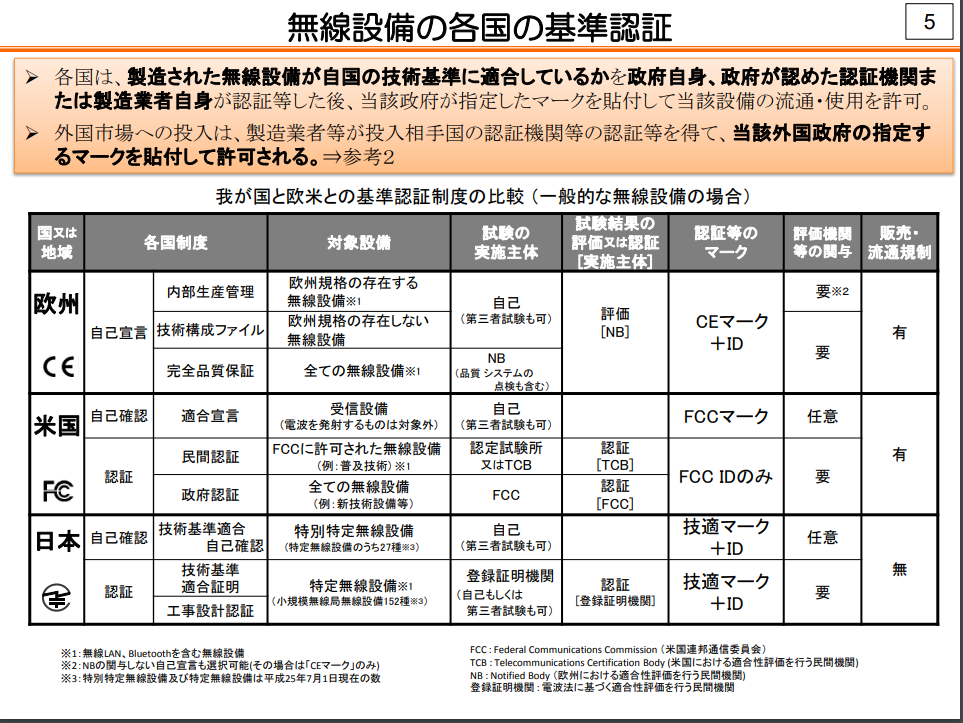

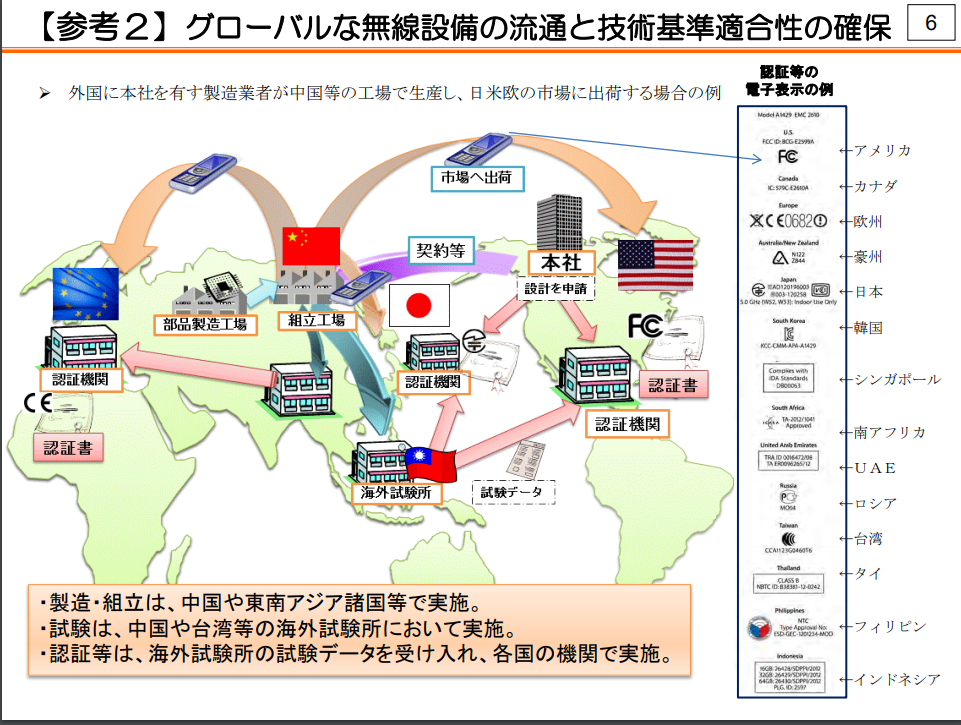

総務省の資料から参考になりそうな資料

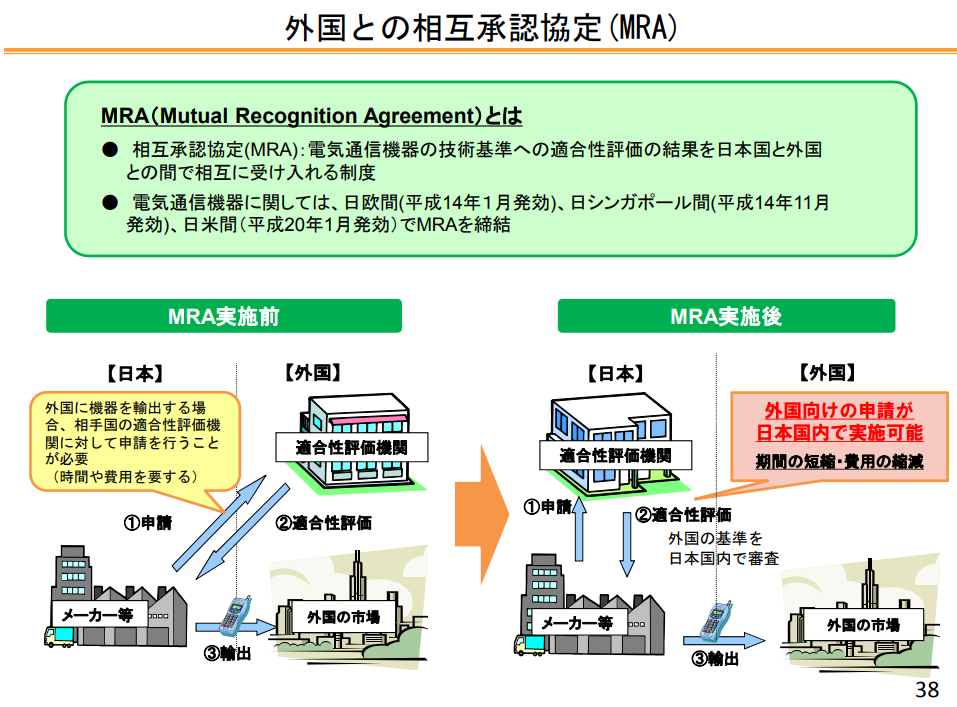

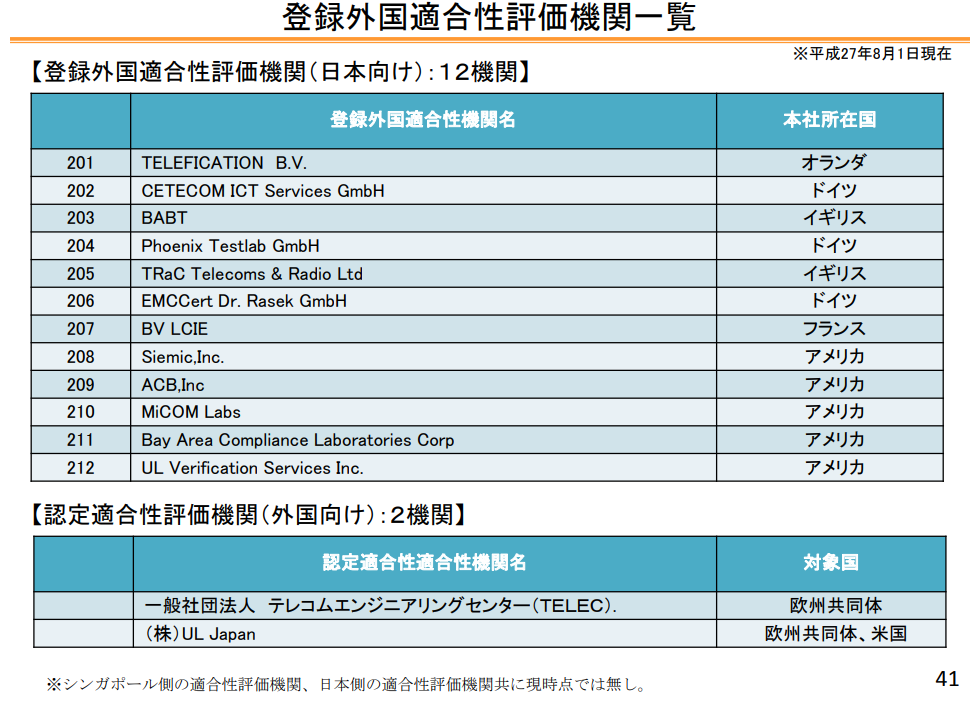

出典1「 第4回貿易・投資等WG 資料1-3(その2) 」

出典2「我が国における無線設備の 技術基準認証制度の最新動向と市場監視」(平成27年10月)

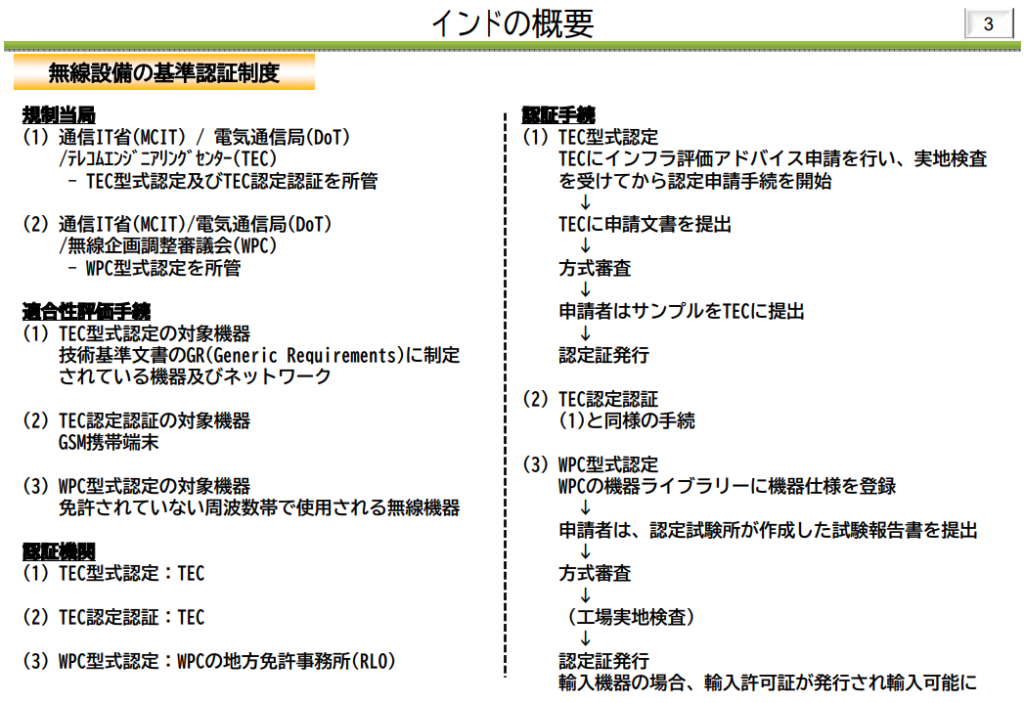

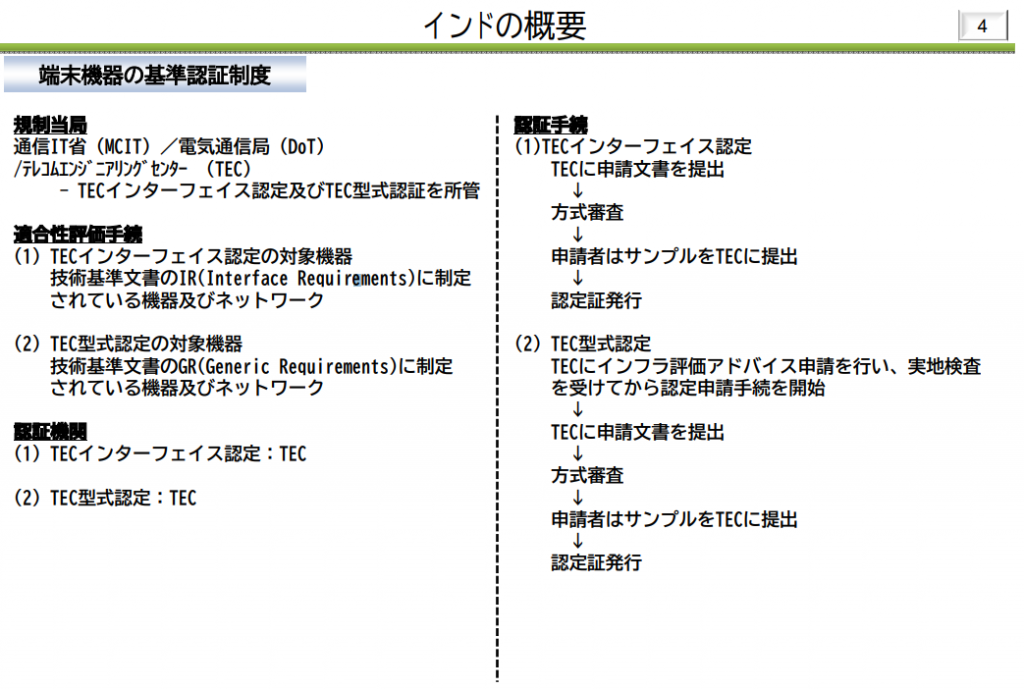

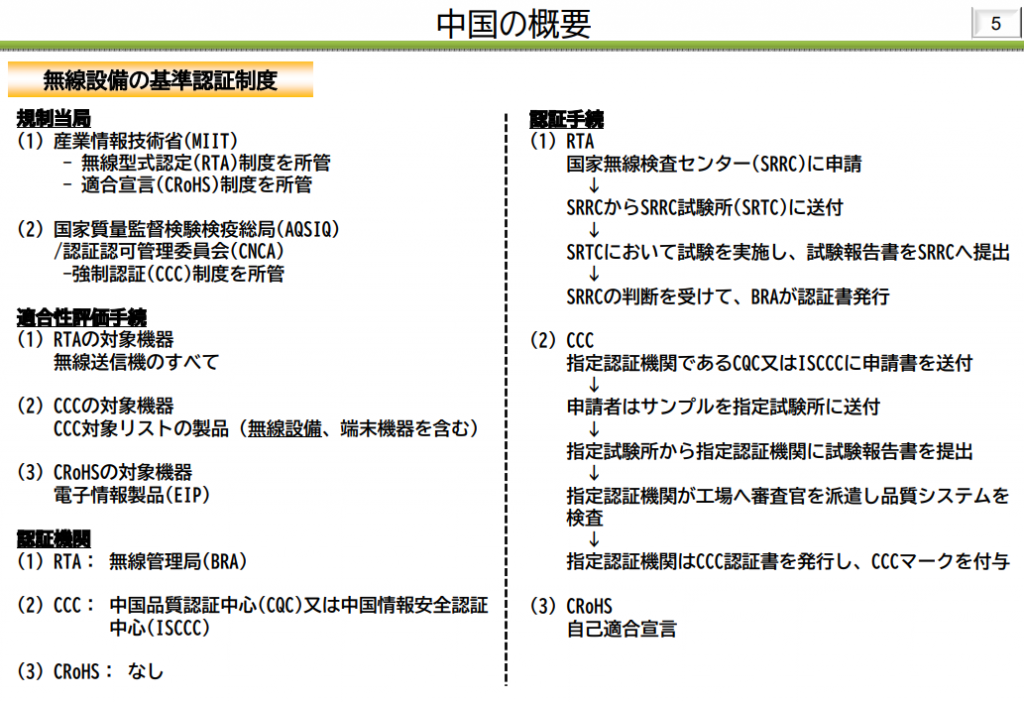

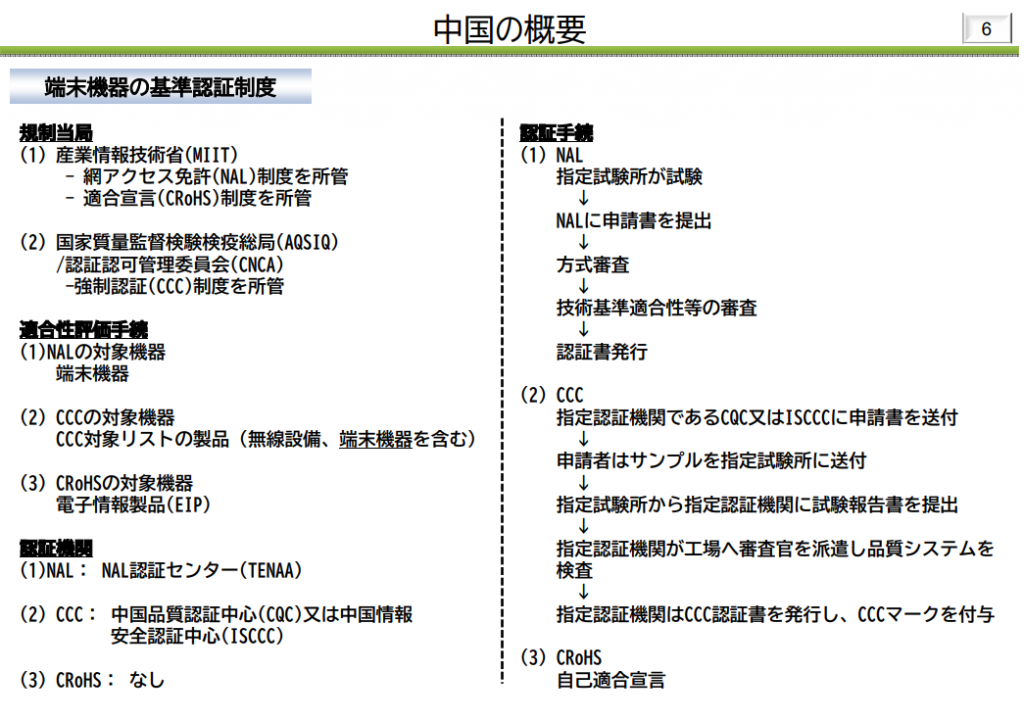

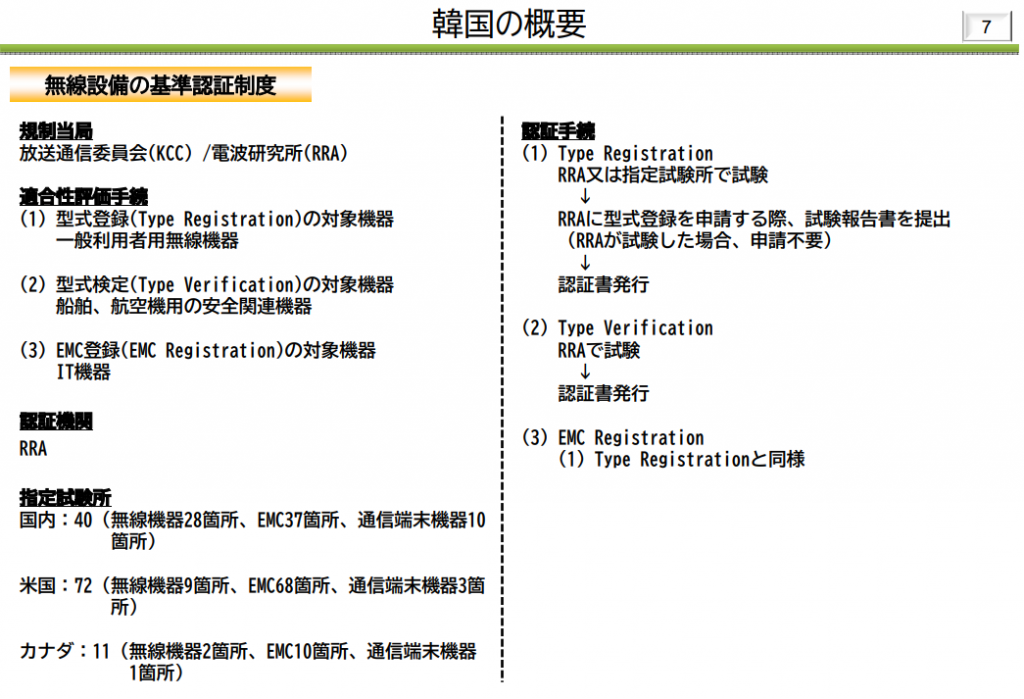

出典3「各国基準認証制度の概要」(平成22年3月)

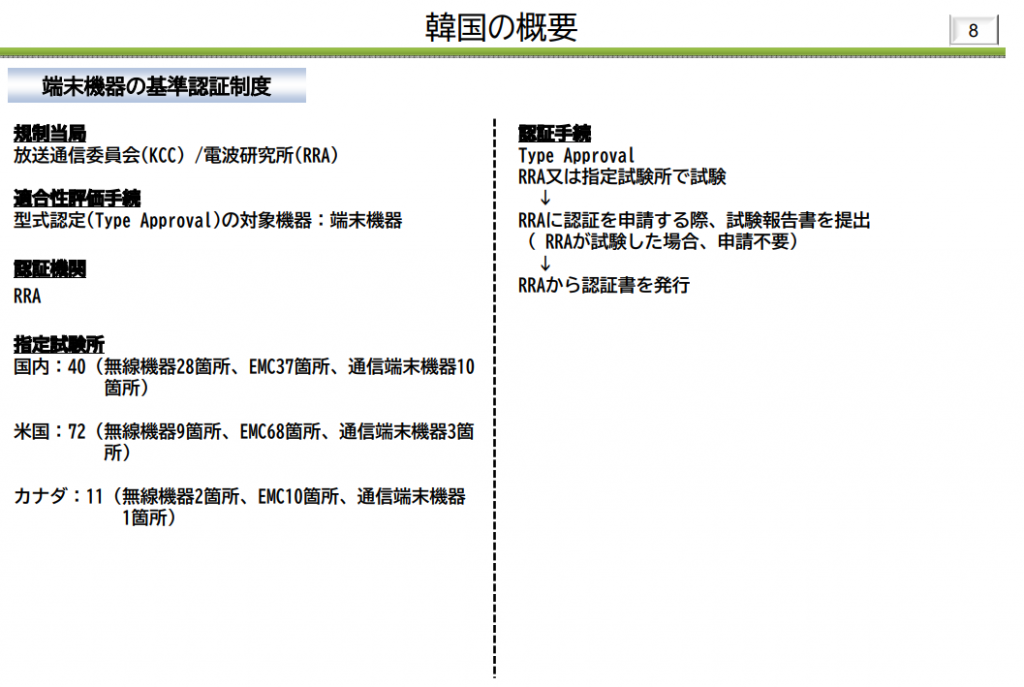

諸外国での無線機器の認証を得るための手続きについて詳細

出典4「 各国の基準認証制度の概要 -MRA情報の調査に親しむ- 」(平成24年3月)

各国で無線機器を発売する際に必要となる認証についてまとめたもの