ようやくOrange Pi Win用のOSイメージが「公式ダウンロードリンク」に追加されたのでダウンロードを開始。

1つめが終わって2個目をダウンロードしようとしたらページがないという・・・

おや?と思ってページをリロードしてみると、さきほどまで「Orange Pi Win」と書かれていたものが「Orange Pi Win and WinPlus」に書き換わっているという・・・

そんなわけで、Allwinner A64搭載で、メモリが2GBになったOrange Pi Win Plusが登場です。

「Orange Pi Win Plus Development Board」

既存のOrange Pi Winは送料込み$28.41でしたが、メモリが1GBから2GBに増強されたOrange Pi Win Plusは$33.84になりました。

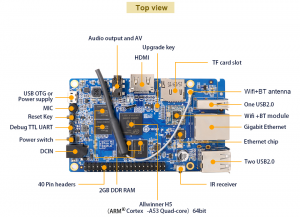

昨日発売されたAllwinner H5搭載のOrange Pi Primeもメモリ2GBで$33.84ですね。

どちらがいいかは悩むところですね

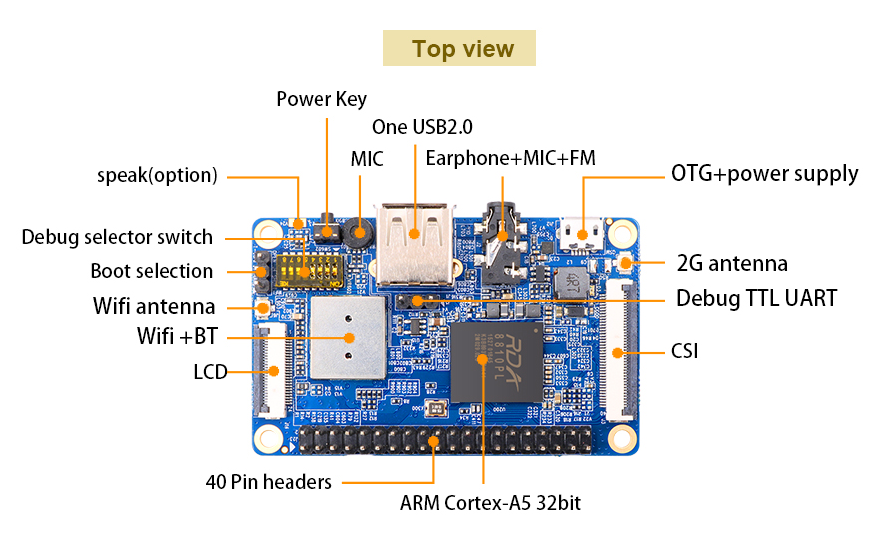

・Orange Pi Win Plusの利点?

他にも採用例が多いAllwinner A64

Windows IoTにも対応する可能性大

電源をmicroUSBコネクタとすることも可能

無線/BTがAP6121

LCD端子(MIPI DSI 30ピン)があるので直つなぎもできる

・Orange Pi Primeの利点?

電源は従来のOrange Piシリーズと同様にEIAJ#2で供給の安定化をはかっている

無線/BTが、おそらくRTL8723CS

RCAビデオ出力がある

下記は、Allwinner H5/A64搭載のボードリストです。