LILYGO TTGOからT-Watch-2020が登場。

販売ページ「LILYGO® TTGO T-Watch-2020 ESP32 Main Chip 1.54 Inch Touch Display Programmable Wearable Environmental Interaction」

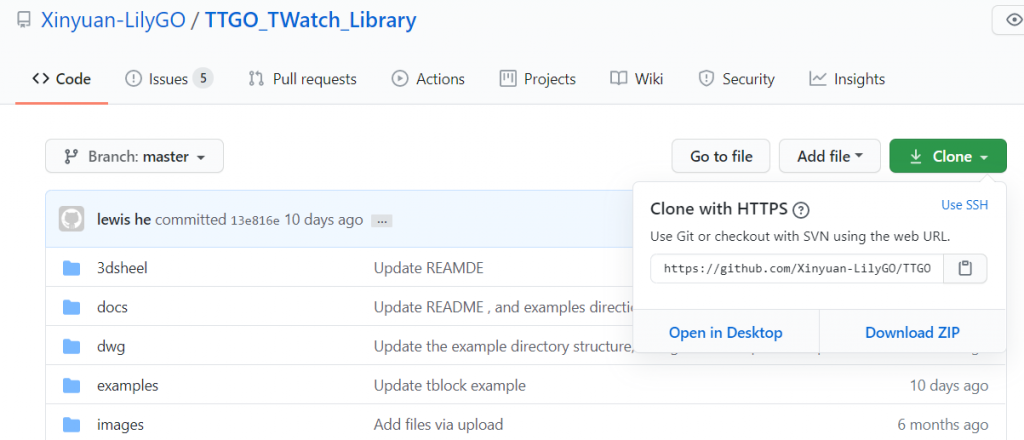

資料「https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO_TWatch_Library」

発売直後に注文入れたのですが、発送される前に値下がりしてたり、中継地点のシンガポールにつくまで1ヶ月以上音沙汰がなかったりと、約2ヶ月かかるとは思いませんでした。

中身は本体とmicroUSBケーブルだけでした。

初代T-WatchはType-Cコネクタでしたが、microUSBだとは・・・

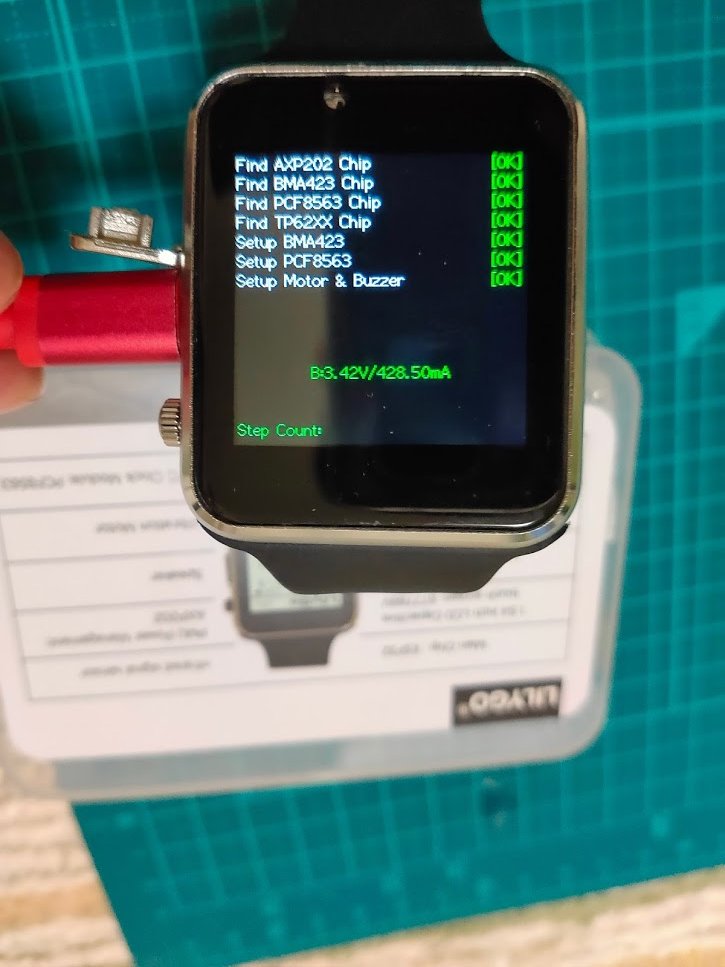

横についているボタンを押しても電源が入らなかったので、microUSBで電源供給してみたところテストプログラムが実行されました。

とりあえずは問題ないようです。

では、開発環境を作って書き換えましょう。

ドキュメントとして「https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO_TWatch_Library」と「T-Watch Document」が書かれていますが、後者の記述は微妙なので無視ですね。

初期設定

(1) Arduino IDEをインストール

Arduino IDEをダウンロードしてインストール。うちの環境はWindows10なので Microsoft Storeからインストールしました。

(2) TTGO_TWatch_Library ライブラリをインストール

https://github.com/Xinyuan-LilyGO/TTGO_TWatch_Library の「Clone or download」から「Download Zip」を選択してzipファイルをダウンロード。

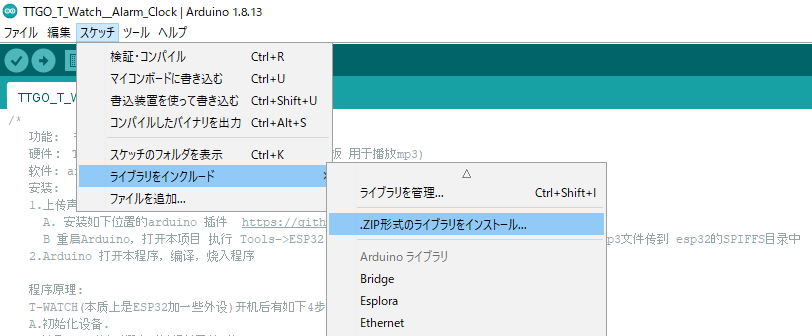

Arduino IDEの[スケッチ]-[ライブラリをインクルード]-[ZIP形式のライブラリをインストール]にてダウンロードしたzipファイルを指定してインストール。

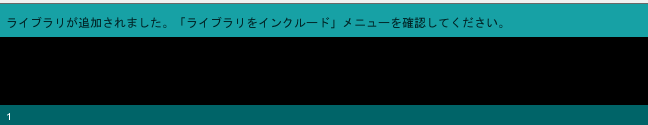

追加が成功すると画面下部に以下が表示されます。

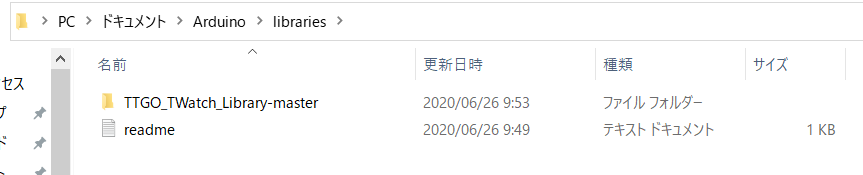

また「ドキュメント\Arduino\libraries」に「TTGO_TWatch_Library-master」が作成されます。

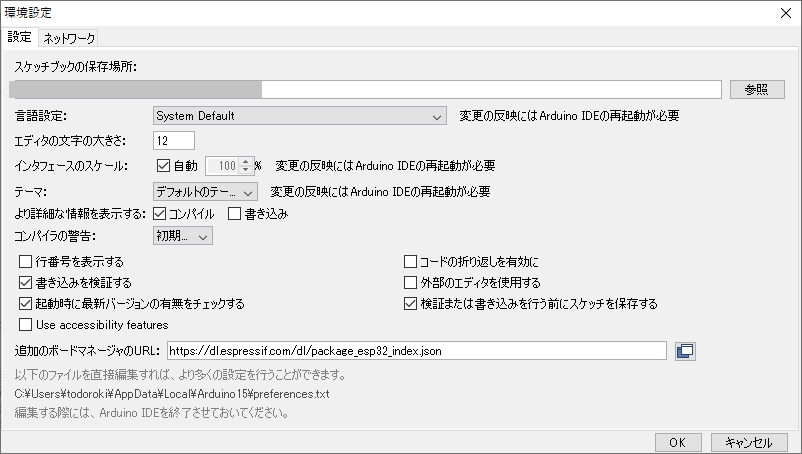

(3) Arduino IDE Boards Managerにespressif社のURLを登録

Arduino IDEの[ファイル]-[環境設定]の「追加ボードマネージャのURL」に「https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json」を追加する。

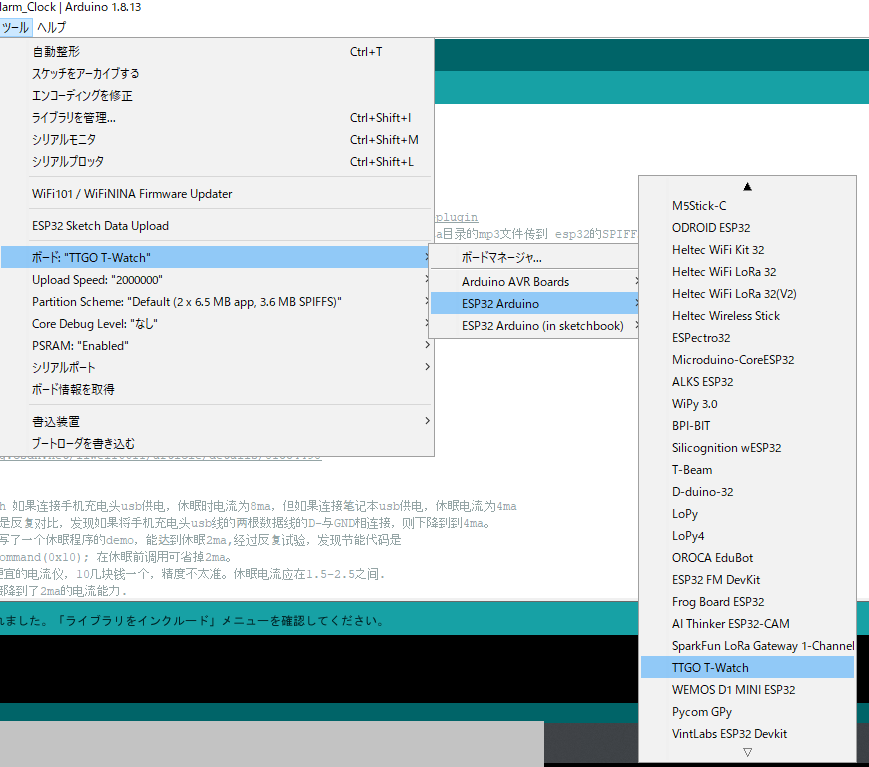

(3) T-Watchを選択する

Arduino IDEの[ツール]-[ボード]-[ESP32 Arduino]-[TTGO T-Watch]を選択する。(下の方に登録されている)

(4) スケッチ例からSimple Watchを呼び出す

Arduino IDEの[ファイル]-[スケッチ例]-[TTGO T-Watch]-[lvgl]-[Simple Watch]を選択する。

(5-1) Simple WatchをT-Watch-2020用に書き換える(2020/06/28以降のTWatch_Libraryの場合)

2020/06/28以降のlvgl 7.0.0対応のTWatch_Libraryの場合、SimpleWatchを選択した場合にタブで表示される「config.h」にて使用するT-Watchのバージョンを選択するようになった。

T-Watch-2020を使用する場合は、下記の様に「//define LILYGO_WATCH_2020_V1」のコメントを削除する。

// => Hardware select

// #define LILYGO_WATCH_2019_WITH_TOUCH // To use T-Watch2019 with touchscreen, please uncomment this line

// #define LILYGO_WATCH_2019_NO_TOUCH // To use T-Watch2019 Not touchscreen , please uncomment this line

#define LILYGO_WATCH_2020_V1 //To use T-Watch2020, please uncomment this line

// => Function select

#define LILYGO_WATCH_LVGL //To use LVGL, you need to enable the macro LVGL

#include <LilyGoWatch.h>

(5-2) Simple WatchをT-Watch-2020用に書き換える(2020/06/28より前のTWatch_Libraryの場合)

2020/06/28より前のTWatch_Libraryの場合、「SimpleWatch」のファイル冒頭に「// #define LILYGO_TWATCH_2020_V1 // If you are using T-Watch-2020 version, please open this macro definition」とあるように、T-Watch-2020を使う場合はここのコメントを外す必要がある。

/*

Copyright (c) 2019 lewis he

This is just a demonstration. Most of the functions are not implemented.

The main implementation is low-power standby.

The off-screen standby (not deep sleep) current is about 4mA.

Select standard motherboard and standard backplane for testing.

Created by Lewis he on October 10, 2019.

*/

#define LILYGO_TWATCH_2020_V1 // If you are using T-Watch-2020 version, please open this macro definition

#include <TTGO.h>

#include "freertos/FreeRTOS.h"

#include "freertos/task.h"

#include "freertos/timers.h"

<以下略>

こんな感じに書き換える。

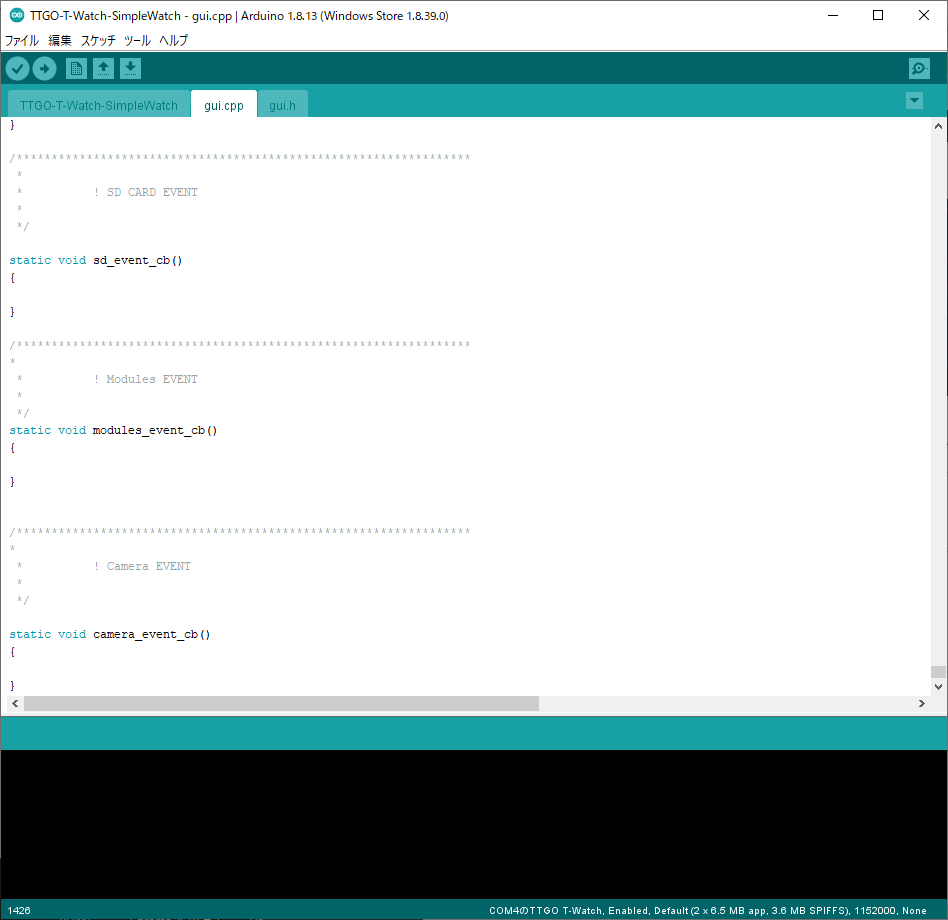

(6) Simple Watchを日本時間対応にする

SimpleWatchの「gui.cpp」というタブ内で、時刻表示が「CST-8」と設定されているので、それを「JST-9」に書き換えます。

<略>

#include "FS.h"

#include "SD.h"

#define RTC_TIME_ZONE "JST-9"

LV_FONT_DECLARE(Geometr);

<略>

こんな感じです。

また、「gui.cpp」ではNTPサーバの接続先も設定されています。標準は「pool.ntp.org」ですが、日本国内の「ntp.jst.mfeed.ad.jp」(INTERNET MULTIFEED運営)や「ntp.nict.jp」(NICT運営)に書き換えてください。

(7) T-Watch-2020をパソコンにつなげます

microUSBケーブルを使ってT-Watch-2020をつなげます。

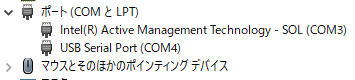

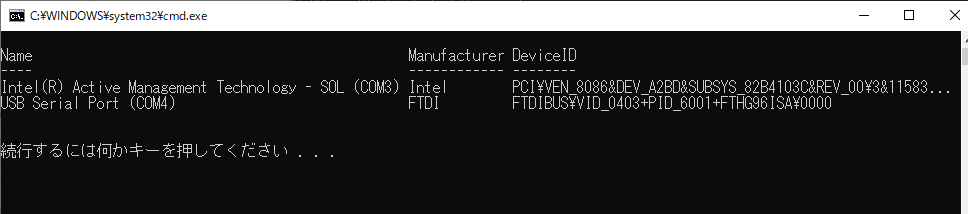

USBシリアルCP2104用のドライバがインストールされていない場合は https://t-watch-document-en.readthedocs.io/en/latest/download/index.html やCP2104の公式ページなどからSilicon Labs Virtual COM Port (VCP) Universal Driverを入手してインストールします。

(8) T-Watch-2020が接続されたCOMポートを指定します。

Arduino IDEの[ツール]-[シリアルポート]にてCOMポートを指定します。

Arduino IDEの[ツール]-[Upload Speed]は「1152000」と指定しています。この速度はT-Watchのサンプルコードのシリアル入出力で見かける速度指定なので使っています。

それ以外の項目は特に変えていません。

ちなみに「PortPop」というアプリをインストールしておくと、デバイスをつなぎWindows上でCOMポートとして認識した時点で、何番として認識されたのかを教えてくれるので便利です。

(9) コンパイルと書き込み

Arduino IDEの[スケッチ]-[マイコンボードに書き込み]を選択して、コンパイルと書き込みを実行します。

(10) 完成

WiFiをスキャンしてSSID一覧を作り、そこから接続先を選択し、キーを入力することで、ネットワークに接続し、NTPサーバから時刻同期を行う、ということが可能となりました。

Simple Watchの操作は「画面タッチ」です。横の丸ボタンは画面ON/OFFのみのようです。

また、WiFi以外に「Settings」「SDcard」「Camera」などのメニューがありますが、現状未実装です。押しても何も発生しません。

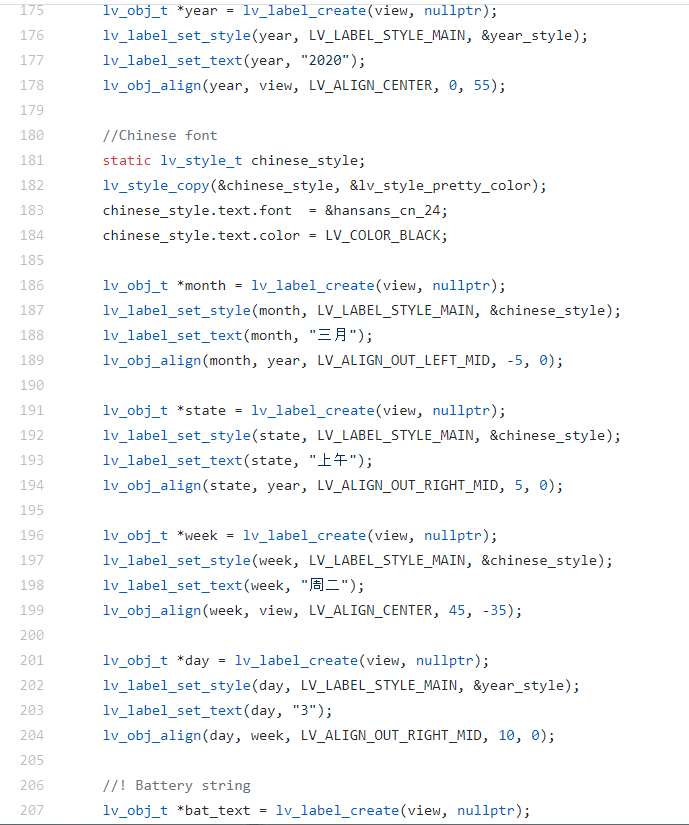

次に作るものは、と製品紹介ページに載っている下記画像を実現できるソースコードを探してみたところ・・・

「LilyGoGui」でした。

が・・・時間が変わらないのでおかしいな、とソースを見てみると、画面表示のサンプルなだけで、全てが固定表示だったという・・・

そっか・・・時計実装は自前でやらなきゃならないのか・・・