Mediatek MT6572搭載のiPhone 5sっぽい感じのThunderbird i5sを入手した。

fastcardtechで11/01に発注してから3週間かかって到着です。

2013/11/01 発注。Confirmed,Paid, Unshipped

2013/11/01 Confirmed,Paid,Ready for shipment & Transfer to the shipment company (Total 3-6 business days Except for pre-order product)

2013/11/13 Confirmed,Paid,Shipment company has shipped About Arrival time

2013/11/18 EMSの配送記録に載る

2013/11/18 中国側国際交換局出発

2013/11/21 日本側国際交換局到着

2013/11/22 到着

+20ドルのEMS配送で頼んだので、11/18に配送記録を見れるようになってから4日で到着。

これがRegistered Mailだったらさらに2週間ぐらいかかりそうなところでしたw

中身は・・・

ん???

中国で金のコレを買う人に向けた開運グッズ、という感じなんでしょうかね?

iPhoneっぽいものにつきものの裏面はどんな感じなのか・・・

真っ黒??

これは、シール。容易に剥がせます

立派なアレが・・・

先ほど、携帯屋でiPhone5s Goldと並べてみたんですが、ほぼ一緒でしたね。

で、ボタンのクリック感を確認しようと押してみたら

なんとすでに電源が入っていたという

このThunderbird i5s、中国から電源入りっぱなしでやってきていたようです^^;;;

気を取り直して、電源を入れ直して、ブート画面を確認。

リンゴ風味のAndroidロボット登場

起動後、ロック解除をすると、こんなホーム画面でした。

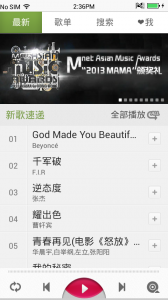

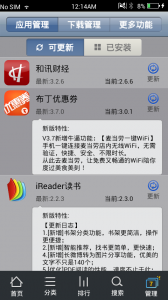

Google Playは入っておらず、「App Store」はどんなものか確認してみると↓のような感じです。

中国の独自ストアのようです。

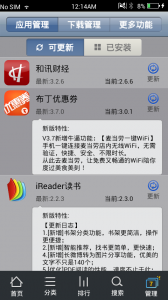

アプリに更新があるようで、リストに出てきているのですが、アップデートしようとすると、素直にアップデートできない署名が違うというアプリがいくつかあるあるという状態・・・

ちょっとfirmwareの状態に不安感が・・・

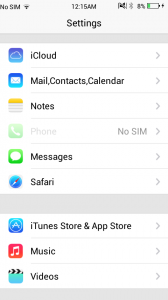

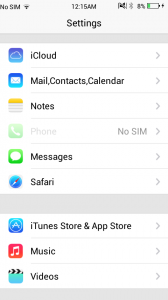

それにしても、設定画面開くと

こんな感じだし

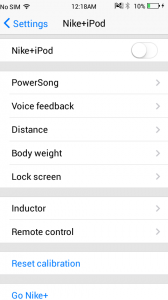

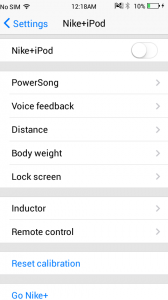

Nike+iPodなんて項目があって

中もそれっぽいものが、あるという。

これは、ホントにNikeとかiPodとかと連携できるんだろうか????

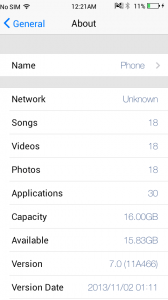

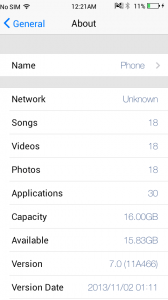

About画面を開くと

こんな感じ。

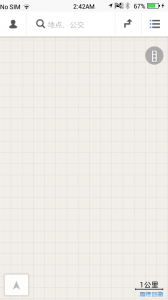

「Maps」アイコンは何Mapなんだろうと開いてみると・・・

「高德地图(http://www.amap.com/)」というものらしい。

さぁ、どんなマップなのか!!!

何も表示されません!!!

Webの方から日本地域を見てみると、日本全国表示レベルぐらいまでしかデータが入っていないようで、役に立ちません^^;;

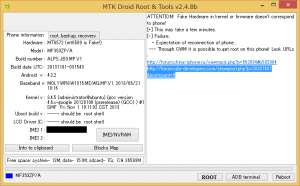

とりあえず、Google Playとかをインストールするためにはroot取得が必要。

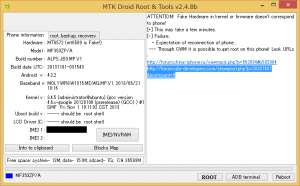

MTKチップ系で定番の MTK Droid Root & Toolsのver2.4.8bではroot取得ができない模様。

昨日freetelで使ったVRoot_1.7.0.3825.rarは使えるのかな?とチャレンジ

(Восстановление,прошивание,создание бекапа,пака,CWMR,рутで紹介されています。他の信頼性がある配布サイトはわかりません)

(私的なコピー)

なんなくroot取得成功。

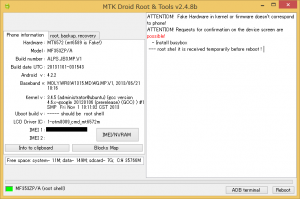

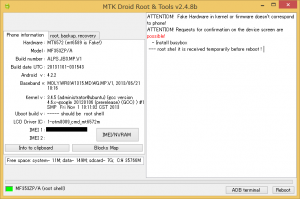

root取得ができた後は、MTK Droid Root&Toolsを起動

[Root]ボタンを押して、firmwareバックアップに必要なソフトをインストール。

[Root]ボタンが消えれば完了。

タブを変えて[Backup]を実行しましょう。

あ・・・そうそう

Thunderbird i5s。

コネクタはLightningです。

裏表も特にないようで、どちら側でさしても、ちゃんと認識しました。