2016/11/07追記

「わずか2000円強でAndroidやLinuxを動かせるギガビットLAN搭載のシングルボードコンピューター「Orange Pi PC2」が登場」で紹介されている、Orange Pi PC2に関する記事はこちら

↓

「Allwinner H5搭載のOrange Pi PC2が$23.13で発売開始」

Orange pi2を買った。

Raspberry piみたいなやつで、安くて面白そうなのって何かない?と聞いて見たところ

上がってきたのがOrange piでした。

(2015/09/08追記 その後、廉価版のOrange pi PCというのも出て、それも「買いました」)

丁度、Allwinner H3(Cortex-A7 4コア)系のモデルが出始めたところで確かに面白そう。

いろいろモデルがあるので、表を作って検討(Orange piの比較)

|

Orange pi Plus |

Orange pi 2 |

Orange pi Mini 2 |

Orange pi |

Orange pi mini |

| 価格 |

$59 |

$35 + 送料$3.99 |

$30 + 送料$3.99 |

$49 |

$39.80 |

| CPU |

Allwinner H3 1.6GHz |

Allwinner A20 |

| Memory |

1GB |

| 内蔵ストレージ |

8GB EMMC Flash |

なし |

| MicroSDスロット |

あり |

| SATA端子

| あり |

なし |

あり |

| ネットワーク |

1Gbps |

100Mbps |

1Gbps |

| Wifi |

オンボード&アンテナ端子 |

なし |

オンボード&アンテナ端子 |

| USB |

USB2.0*4 |

USB2.0*2 |

| ピンヘッダ |

40ピン |

18ピン+26ピン |

40ピン |

| IR受光端子 |

あり |

| カメラ端子 |

あり |

| マイク |

あり |

| HDMI |

あり |

| VGA |

なし |

あり |

なし |

| LCD端子 |

なし |

あり |

| オーディオ系 |

オーディオ/ビデオ共用端子 |

| USB OTG |

あり |

| サイズ |

108mm × 60mm |

93 mm × 60mm |

112 mm × 60mm |

94 mm × 59mm |

SATAポートありでblogサーバ稼働させてみる、というのも引かれたのですが、とりあえず安いやつで様子を見てみようと「Orange pi 2」を選択し、発注。

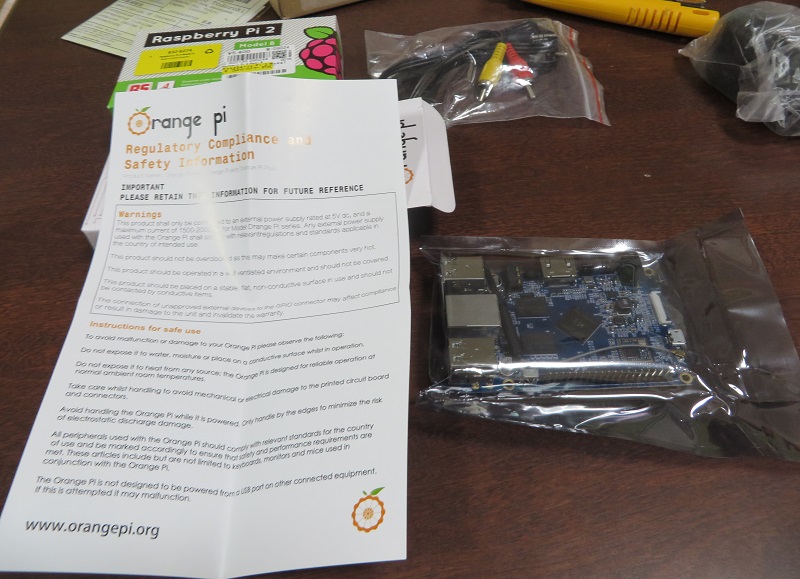

China Registered mailで発送したにもかかわらず、4/1発注で4/6に届くという高速処理で到着。

(注:中国から買うと80%ぐらいの確率で、メーカ→郵便局、郵便局→国外、で1週間ぐらい時間がかかる・・・)

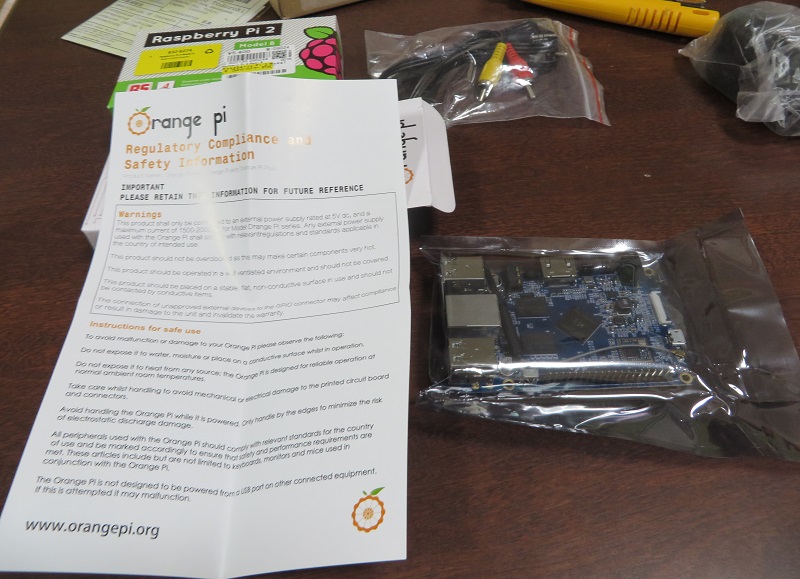

発注したのは、「Orange pi2本体」「ビデオ出力ケーブル」「電源」

ちなみにRaspberry pi2 B+の箱と比べるとこんな感じ

箱の中身は説明書とボード。

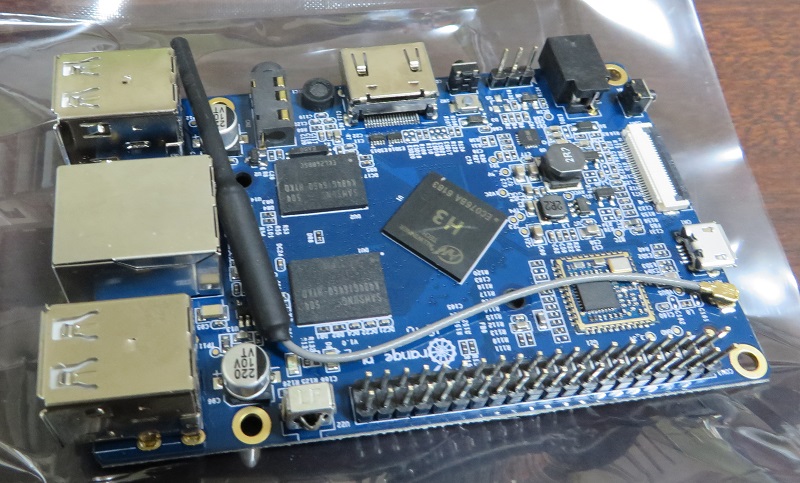

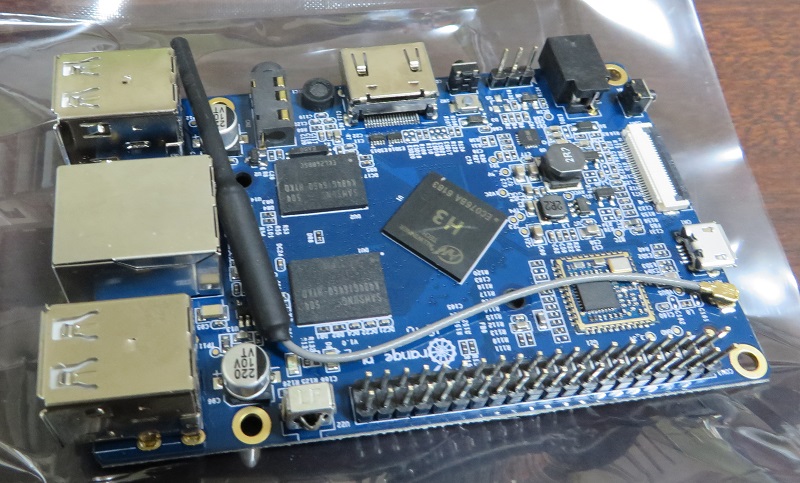

基板は青かった。そしてよく見たら無線LANアンテナが付いてた。

Raspberry pi2と同じくHDMI/イヤホンジャック/電源のコネクタは長辺方向に配置されている。

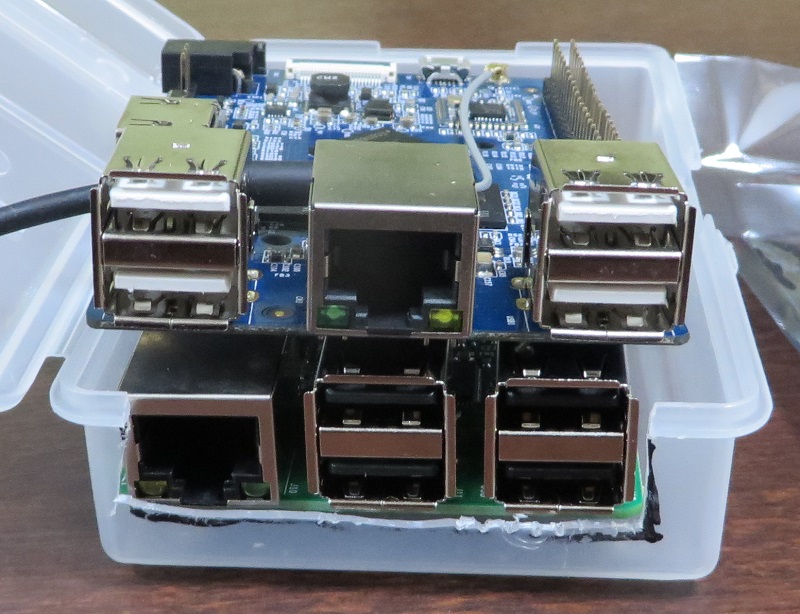

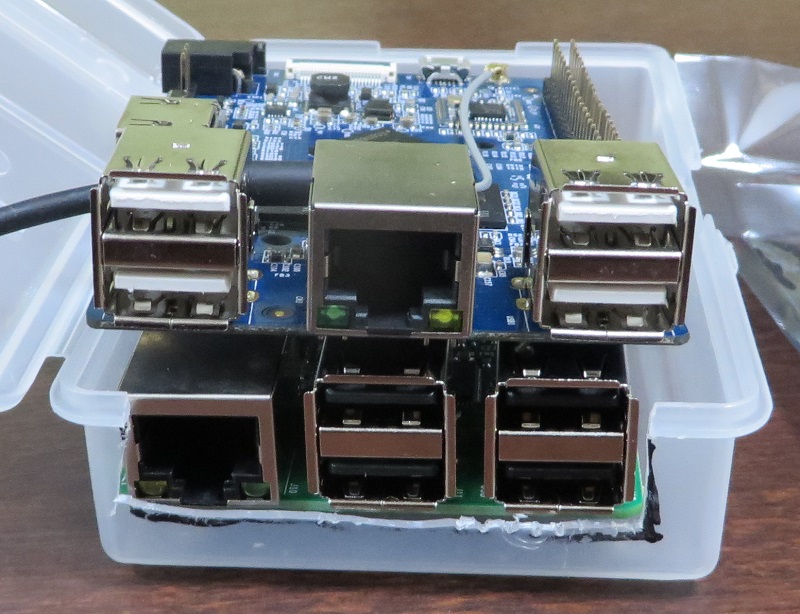

ケースに入れてあるRaspberry pi2と並べて見る。

スペック見ればわかることだけど、ちょっと大きい。

さて、Orange pi2は内蔵ストレージがないので、microSDにOSを入れる必要がある。

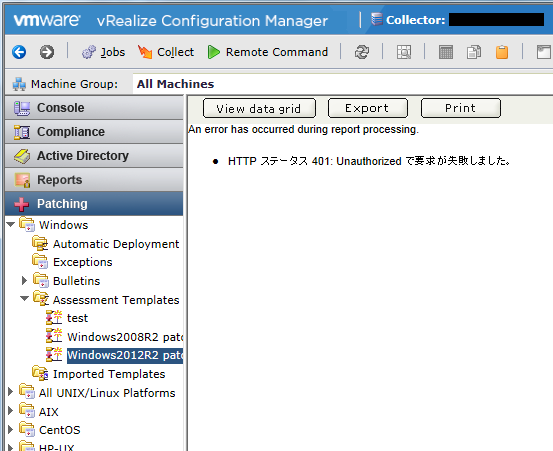

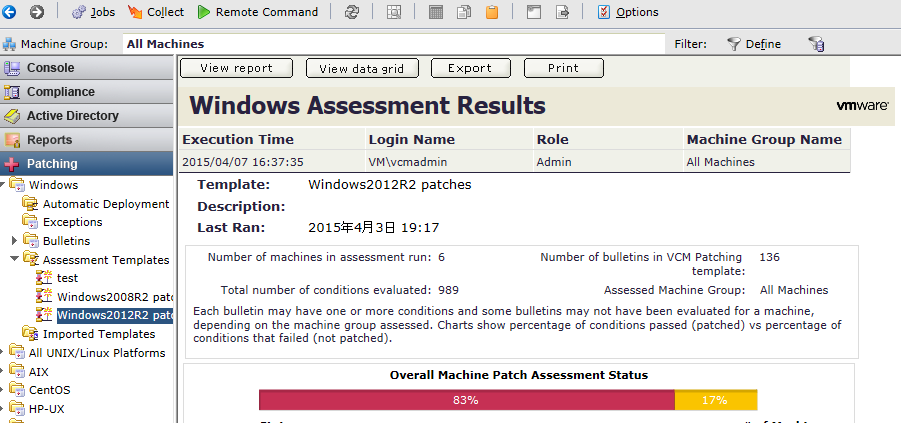

2015/04/07時点ではAndroidしか公開されていないので書き込みを行う。

あとで別記事に書くが、Windows8.1 64bit版では指定ソフトを使った書き込みに失敗したので注意が必要かもしれない。

(日本語ファイル名、スペース文字を入れたパスでは無かったんだけどなぁ・・・)

Windows Vista 32bit版で行ったところ正常動作した。

電源を入れると、Allwinnerロゴが登場。

初期のホーム画面はTvdLauncherという以下の画面になった。

「设置」が「設定/Setting」なのでそれを選択すると、普通のAndroidの設定画面が現れる。

設定画面では「语言和输入法」が「言語/Language」にあたるので選択し、「日本語」を選ぶと、英語表記や中国語表記がだいぶ残るものの、それなりに日本語になる。

ただ、このAndroid、Google Play StoreなどGoogle Appsが入っていないので、いろいろ使うには工夫が必要そうだ。

Orange pi2記事の第1弾としては、こんなところで