2016/12/07 19:23~2016/12/08 18:00頃の出来事です。

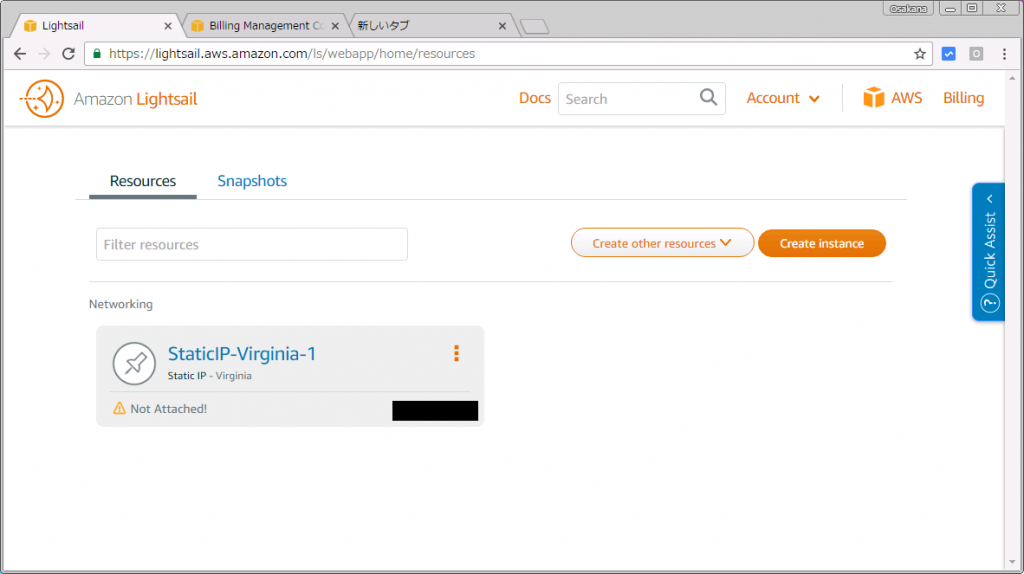

先日Amazon LightsailでやろうとしていたことはRAM 512MBでは実現できないということが判明し、RAM1GBを安く使えるところを探したら、「ConoHa」で45日間810円で使える、というのをやっていることを発見。

じゃぁ、使ってみるかと早速デプロイ

すると、デプロイ時に指定したはずのパスワードでログインできないわけです。

デプロイ時、パスワード指定が1つしかなく、しかもマスクをされるので、入力を間違ってもわからないわけなんですが

その後、50回以上試したところ、Ubuntu 16.04 64bit環境では5回ぐらいしかログインに成功しませんでした。

これがCentOS7.2 64bit環境だと3回中3回成功です。

途中、入力間違いが無いようにコピー&ペーストを使ってみても状況は変わらなかったので、非常に謎。

サポートに問い合わせるも2日経過後も原因不明とのこと。

果たしてConoHaを利用することはできるのでしょうか・・・

以下、メモ書き

1. 「Ubuntu 16.04 64bit」を選択し、rootパスワードとしてとある文字列指定して、仮想インスタンスをデプロイ

2. コンソール画面開いてログインを使用とするも、パスワード違っている、としてログインできない・・・

始めてConohaでUbuntu 16.04をデプロイしたら、1枚目の画面で3分ぐらいとまって、ログイン画面が出たんだけど、指定したパスワードでデプロイされていないようでログインができない・・・再作成する羽目になったよ・・・ pic.twitter.com/qLAkUTguRN

— OSAKANA TARO (@osakanataro2) 2016年12月7日

3. パスワード入力間違ったかなぁ、と、rootパスワードが分からない場合の対処を調べる

4. Conohaの場合、対処はない、らしいので、新しくもう1つの仮想インスタンスをデプロイ

5. うっかり間違えて「Cent OS 7.2 64bit」でデプロイしてしまっていたが、ログインできることを確認

6. もう1つ新しい仮想インスタンスを、「Ubuntu 16.04 64bit」を選択し、デプロイ

7. 今度はログインに成功

8. 最初のは入力し間違いだったのだろう、と納得して、セットアップ開始

9. 途中うっかり操作を誤って、まともに動作しないようにしてしまう

10. 仮想インスタンスを新しく作らなくても「再構築」で作り直せる、というのを知る

11. というわけで、操作を誤った仮想インスタンスに対して「Ubuntu 16.04 64bit」で再構築

12. ログインできない

13. おっかしいなぁ・・・と、再度「再構築」

14. ログインできない

15. エディッタに書いたパスワード文字列をコピー&ペーストして「再構築」

16. ログインできない

17. コンソールでのパスワード文字列入力もコピー&ペーストできるのを知って再ログインを試みるも失敗

ログインするときも、ここにコピペして「送信」してからエンターキー入力をしているので入力間違いは無いはず pic.twitter.com/FFz7vQiUCN

— OSAKANA TARO (@osakanataro2) 2016年12月7日

最終的に、最低でも40回は再構築したはずで、もしかすると50回を超えてるかも?

それだけの回数を行って、ログインに成功したのは3回程度でした。

とりあえず、今日のConohadでのUbuntu 16.04セットアップチャレンジはコレで最後・・・コピペでP@ssword01を入れて再構築、起動、コンソール開いて、root(エンター)、「テキスト送信」開いてコピペでP@ssword01貼り付け「送信」、(エンター)→失敗 pic.twitter.com/sgWrA0Qfxa

— OSAKANA TARO (@osakanataro2) 2016年12月7日

で・・・問い合わせを行っているのですが、サポートに連絡をして、受け付けましたという連絡があったのが12/08 10:20

連絡がないのでとりあえずもう1回チャレンジしてみる

午前中のconohaでのUbuntu 16.04デプロイチェック…連続で2回設定したはずのパスワードでログインに成功したが、そのあと3連続で失敗。やっぱりクソ pic.twitter.com/61j6bO4SH0

— OSAKANA TARO (@osakanataro2) 2016年12月8日

それでも連絡がないので、15:55にチャットで連絡をとってみる(下記のツイート画像は9時台ですが、その後も実験しています)

いまだにconohaのサポートから連絡がないので、チャットで問い合わせ開始

— OSAKANA TARO (@osakanataro2) 2016年12月8日

原因不明、解決見込みも不明、とのこと

で・・・そこから丸一日経ちましたが、原因不明、解決見込みも不明、だそうな

ちなみに、パスワード文字列は「ILoveCOnoha1!」というやつでも現象が発生しています。

アンチウイルスソフトやネットワーク環境固有の問題も疑い、3箇所でそれぞれアンチウイルスソフトも違う場所から操作を行っても現象は発生。

いったいなんなのか・・・・

というわけで、無駄に時間を使わせてるワリに、いまだに利用できないConoHaはクソ!

なお、この試行錯誤に使った29円、支払う必要あるの?と聞いたところ、クーポンによる値引きが適用されましたとさ。

(確認しなかったら適用しないつもりだったんだろうか?)