前はMegaCliだったものが、いまは違うらしい。

中古で手に入れたサーバにMegaRAID SAS 8708EM2が入ってたので必要になったので確認してみた。

(2017/03/02追記:firmwareアップデート手順として「storcliを使ってMegaSASのfirmwareをアップデートする手順」を公開しています)

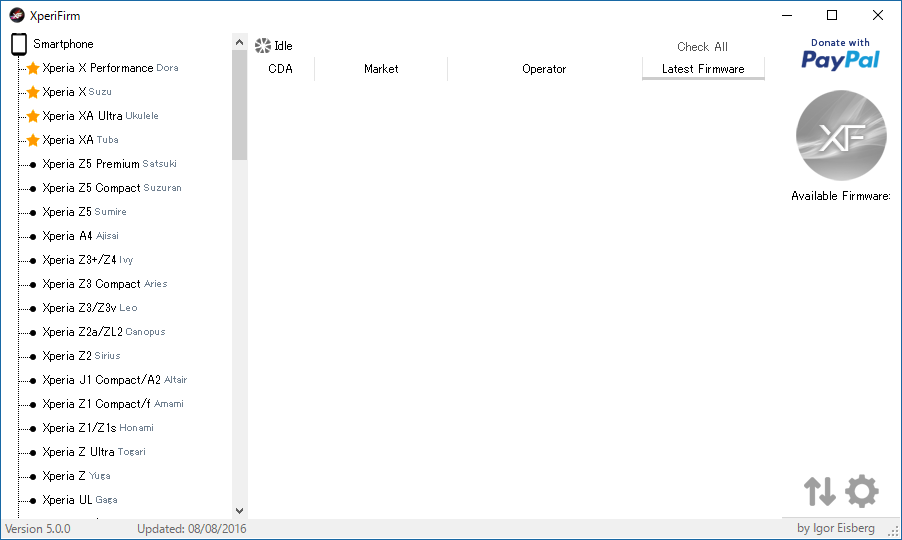

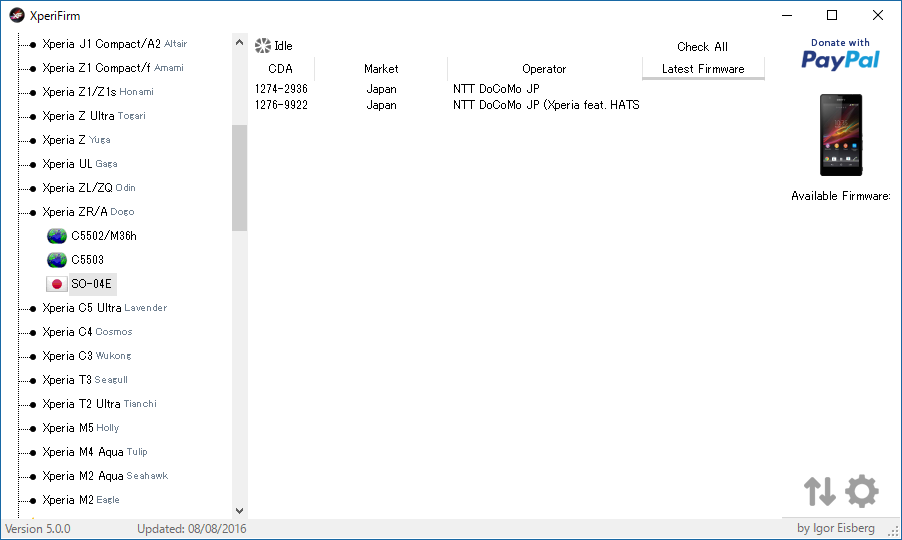

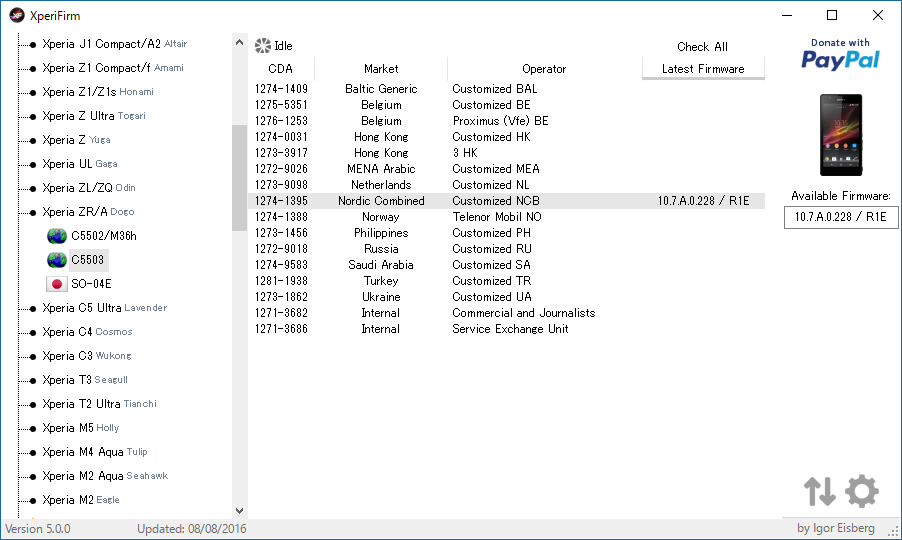

Avagoの「Support Documents and Downloads」から「Product Family:Legacy RAID Controllers」の「Product:MegaRAID SAS 8708EM2」を選択し、検索。

Broadcomの「SUPPORT DOCUMENTS AND DOWNLOADS」からProduct Familyの下の方にあるLegacy Product群から「Product Family:Legacy RAID Controllers」を選択肢、検索。

「Management Software and Tools」にあるが、なぜか「Current」には出てこないので「Archive」を選択。

「Binary」の「Currect」もしくは「Archive」に管理ソフトがある。

もしくは「storcliの検索結果」から「Management Software and Tools」からダウンロードする。

「MegaRAID Storage Manager (MSM)」はJavaで動くGUIツール。

「StorCLI」もしくは「MegaRAID StorCLI」は、コマンドのみ

「MegaRAID Storage Manager (MSM)」の最新版はMR6.9なのに、StorCLIはMR6.8が最新なのはなぜなのか・・・

rpmからインストールすると、/opt/MegaRAID以下にインストールされる。

実行ファイルは、/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 か /opt/MegaRAID/storcli/storcli。

まずは、コントローラのリストを「storcli64 show」で取得

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 show

Status Code = 0

Status = Success

Description = None

Number of Controllers = 1

Host Name = example.osakana.net

Operating System = Linux3.10.0-327.28.2.el7.x86_64

System Overview :

===============

------------------------------------------------------------------------------

Ctl Model Ports PDs DGs DNOpt VDs VNOpt BBU sPR DS EHS ASOs Hlth

------------------------------------------------------------------------------

0 MegaRAIDSAS8708EM2 8 3 1 0 1 0 Opt On 2 N 0 Opt

------------------------------------------------------------------------------

Ctl=Controller Index|DGs=Drive groups|VDs=Virtual drives|Fld=Failed

PDs=Physical drives|DNOpt=DG NotOptimal|VNOpt=VD NotOptimal|Opt=Optimal

Msng=Missing|Dgd=Degraded|NdAtn=Need Attention|Unkwn=Unknown

sPR=Scheduled Patrol Read|DS=DimmerSwitch|EHS=Emergency Hot Spare

Y=Yes|N=No|ASOs=Advanced Software Options|BBU=Battery backup unit

Hlth=Health|Safe=Safe-mode boot

#

コントローラの番号が判明したので「storcli64 /c0 show」と、コントローラを指定して、詳細を確認。

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show

Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.

Controller = 0

Status = Success

Description = None

Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2

Serial Number = P322610710

SAS Address = 500605b001eedcb0

PCI Address = 00:01:00:00

System Time = 08/10/2016 17:24:17

Mfg. Date = 02/24/10

Controller Time = 08/10/2016 08:24:13

FW Package Build = 11.0.1-0008

FW Version = 1.40.32-0580

BIOS Version = 2.06.00

Driver Name = megaraid_sas

Driver Version = 06.807.10.00-rh1

Vendor Id = 0x1000

Device Id = 0x60

SubVendor Id = 0x1000

SubDevice Id = 0x1013

Host Interface = PCI-E

Device Interface = SAS-3G

Bus Number = 1

Device Number = 0

Function Number = 0

Drive Groups = 1

TOPOLOGY :

========

--------------------------------------------------------------------------

DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace

--------------------------------------------------------------------------

0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

0 0 1 252:1 1 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

--------------------------------------------------------------------------

DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID

DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded

Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active

PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign

DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present

Virtual Drives = 1

VD LIST :

=======

-----------------------------------------------------------

DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name

-----------------------------------------------------------

0/0 RAID1 Optl RW No NRWBD - 135.937 GB

-----------------------------------------------------------

Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded

Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|

R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|

AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled

Check Consistency

Physical Drives = 3

PD LIST :

=======

-------------------------------------------------------------------------

EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp

-------------------------------------------------------------------------

252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U

252:1 1 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U

252:2 2 GHS - 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U

-------------------------------------------------------------------------

EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup

DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare

UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface

Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info

SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign

UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded

CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded

BBU_Info :

========

------------------------------------------------------------

Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn

------------------------------------------------------------

iBBU Optimal N/A 37C - 2010/05/14 None

------------------------------------------------------------

#

146GB SAS HDDが3本認識されていて

RAID1で2本、スペアで1本使われている。

バッテリーバックアップユニット(BBU)が入ってるので、ステータスを「storcli64 /c0 /bbu show all」で確認する。

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /bbu show all

Controller = 0

Status = Success

Description = None

BBU_Info :

========

----------------------

Property Value

----------------------

Type iBBU

Voltage 4069 mV

Current 0 mA

Temperature 37 C

Battery State Optimal

----------------------

BBU_Firmware_Status :

===================

-------------------------------------------------

Property Value

-------------------------------------------------

Charging Status None

Voltage OK

Temperature OK

Learn Cycle Requested No

Learn Cycle Active No

Learn Cycle Status OK

Learn Cycle Timeout No

I2C Errors Detected No

Battery Pack Missing No

Replacement required No

Remaining Capacity Low No

Periodic Learn Required No

Transparent Learn No

No space to cache offload No

Pack is about to fail & should be replaced No

Cache Offload premium feature required No

Module microcode update required No

-------------------------------------------------

GasGaugeStatus :

==============

---------------------------------

Property Value

---------------------------------

Fully Discharged No

Fully Charged Yes

Discharging Yes

Initialized Yes

Remaining Time Alarm No

Remaining Capacity Alarm No

Terminate Discharge Alarm No

Over Temperature No

Charging Terminated No

Over Charged No

Relative State of Charge 100%

Charger System State 49168

Charger System Ctrl 0

Charging current 0 mA

Absolute state of charge 98%

Max Error 2%

Battery backup charge time N/A

---------------------------------

BBU_Capacity_Info :

=================

------------------------------------------------------

Property Value

------------------------------------------------------

Relative State of Charge 100%

Absolute State of charge 98%

Remaining Capacity 663 mAh

Full Charge Capacity 665 mAh

Run time to empty Battery is not being charged

Average time to empty Battery is not being charged

Average Time to full Battery is not being charged

Cycle Count 96

Max Error 2%

Remaining Capacity Alarm 70 mAh

Remining Time Alarm 10 minutes(s)

------------------------------------------------------

BBU_Design_Info :

===============

-----------------------------------

Property Value

-----------------------------------

Date of Manufacture 14/05/2010

Design Capacity 675 mAh

Design Voltage 3700 mV

Specification Info 33

Serial Number 4643

Pack Stat Configuration 6490

Manufacture Name LS1113001A

Device Name 2970701

Device Chemistry LION

Battery FRU N/A

Transparent Learn 0

App Data 0

-----------------------------------

BBU_Properties :

==============

-------------------------------------------

Property Value

-------------------------------------------

Auto Learn Period 30d (2592000 seconds)

Next Learn time None

Learn Delay Interval 0 hour(s)

Auto-Learn Mode Disabled

-------------------------------------------

#

どうやら、まだ生きている模様。

・・・最初は死んでたんだけど「storcli64 /c0 /bbu start learn」とBBUの状態調査を行わせてしばらく放置したら生き返った感じで・・・

2023/05/18 追記

久々にコマンドたたいてみたらディスクが1本死んでいた

-bash-4.2$ sudo /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show

Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.

Controller = 0

Status = Success

Description = None

Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2

Serial Number = P322610710

SAS Address = 500605b001eedcb0

PCI Address = 00:01:00:00

System Time = 05/18/2023 18:19:42

Mfg. Date = 02/24/10

Controller Time = 05/18/2023 09:04:58

FW Package Build = 11.0.1-0048

FW Version = 1.40.342-1650

BIOS Version = 2.07.00

Driver Name = megaraid_sas

Driver Version = 07.714.04.00-rh1

Vendor Id = 0x1000

Device Id = 0x60

SubVendor Id = 0x1000

SubDevice Id = 0x1013

Host Interface = PCI-E

Device Interface = SAS-3G

Bus Number = 1

Device Number = 0

Function Number = 0

Drive Groups = 1

TOPOLOGY :

========

--------------------------------------------------------------------------

DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace

--------------------------------------------------------------------------

0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

0 0 1 252:2 2 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

--------------------------------------------------------------------------

DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID

DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded

Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active

PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign

DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present

Virtual Drives = 1

VD LIST :

=======

-----------------------------------------------------------

DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name

-----------------------------------------------------------

0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWBD - 135.937 GB

-----------------------------------------------------------

Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded

Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|

R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|

AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled

Check Consistency

Physical Drives = 3

PD LIST :

=======

-------------------------------------------------------------------------

EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp

-------------------------------------------------------------------------

252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U

252:1 1 UBad F 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U

252:2 2 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U

-------------------------------------------------------------------------

EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup

DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare

UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface

Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info

SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign

UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded

CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded

BBU_Info :

========

--------------------------------------------------------------------------

Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn

--------------------------------------------------------------------------

iBBU Dgd (Needs Attention) N/A 39C - 2010/05/14 None

--------------------------------------------------------------------------

-bash-4.2$ sudo /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call /pall show

Controller = 0

Status = Success

Description = None

PhyInfo :

=======

----------------------------------------------------------------------------

PhyNo SAS_Addr Phy_Identifier Link_Speed Device_Type Description

----------------------------------------------------------------------------

0 0x500000E114F453F2 0 No limit End Device -

1 0x500000E119865C22 0 No limit End Device -

2 0x5000CCA00A335A55 0 No limit End Device -

3 0x0000000000000000 0 No limit - -

4 0x0000000000000000 0 No limit - -

5 0x0000000000000000 0 No limit - -

6 0x0000000000000000 0 No limit - -

7 0x0000000000000000 0 No limit - -

----------------------------------------------------------------------------

-bash-4.2$ sudo /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call /vall show

Controller = 0

Status = Success

Description = None

Virtual Drives :

==============

-----------------------------------------------------------

DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name

-----------------------------------------------------------

0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWBD - 135.937 GB

-----------------------------------------------------------

Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded

Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|

R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|

AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled

Check Consistency

-bash-4.2$

2024/08/27追記

ディスクが壊れたので交換した。

ただ、300GB SASのST300MM0048を用意したのだが、なぜか認識しなかったので、予備として持って行ったSATAディスクをつけている。

これでほんとにスペアとして動いてくれるのかは未検証である

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show

Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.

Controller = 0

Status = Success

Description = None

Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2

Serial Number = P322610710

SAS Address = 500605b001eedcb0

PCI Address = 00:01:00:00

System Time = 08/27/2024 09:58:50

Mfg. Date = 02/24/10

Controller Time = 08/27/2024 00:58:36

FW Package Build = 11.0.1-0048

FW Version = 1.40.342-1650

BIOS Version = 2.07.00

Driver Name = megaraid_sas

Driver Version = 07.714.04.00-rh1

Vendor Id = 0x1000

Device Id = 0x60

SubVendor Id = 0x1000

SubDevice Id = 0x1013

Host Interface = PCI-E

Device Interface = SAS-3G

Bus Number = 1

Device Number = 0

Function Number = 0

Drive Groups = 1

TOPOLOGY :

========

--------------------------------------------------------------------------

DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace

--------------------------------------------------------------------------

0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

0 0 1 252:2 2 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

--------------------------------------------------------------------------

DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID

DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded

Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active

PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign

DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present

Virtual Drives = 1

VD LIST :

=======

-----------------------------------------------------------

DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name

-----------------------------------------------------------

0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWTD - 135.937 GB

-----------------------------------------------------------

Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded

Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|

R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|

AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled

Check Consistency

Physical Drives = 3

PD LIST :

=======

--------------------------------------------------------------------------------

EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp

--------------------------------------------------------------------------------

252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U

252:1 1 UGood - 297.562 GB SATA HDD N N 512B Hitachi HTS725032A9A364 U

252:2 2 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U

--------------------------------------------------------------------------------

EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup

DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare

UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface

Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info

SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign

UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded

CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded

BBU_Info :

========

--------------------------------------------------------------------------

Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn

--------------------------------------------------------------------------

iBBU Dgd (Needs Attention) N/A 36C - 2010/05/14 None

--------------------------------------------------------------------------

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0/e252/s1 add hotsparedrive

Controller = 0

Status = Success

Description = Add Hot Spare Succeeded.

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /call show

Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.

Controller = 0

Status = Success

Description = None

Product Name = MegaRAID SAS 8708EM2

Serial Number = P322610710

SAS Address = 500605b001eedcb0

PCI Address = 00:01:00:00

System Time = 08/27/2024 10:01:04

Mfg. Date = 02/24/10

Controller Time = 08/27/2024 01:00:50

FW Package Build = 11.0.1-0048

FW Version = 1.40.342-1650

BIOS Version = 2.07.00

Driver Name = megaraid_sas

Driver Version = 07.714.04.00-rh1

Vendor Id = 0x1000

Device Id = 0x60

SubVendor Id = 0x1000

SubDevice Id = 0x1013

Host Interface = PCI-E

Device Interface = SAS-3G

Bus Number = 1

Device Number = 0

Function Number = 0

Drive Groups = 1

TOPOLOGY :

========

--------------------------------------------------------------------------

DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace

--------------------------------------------------------------------------

0 - - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 - - - RAID1 Optl N 135.937 GB dsbl N N dflt N

0 0 0 252:0 0 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

0 0 1 252:2 2 DRIVE Onln N 135.937 GB dsbl N N dflt -

--------------------------------------------------------------------------

DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID

DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded

Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active

PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign

DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present

Virtual Drives = 1

VD LIST :

=======

-----------------------------------------------------------

DG/VD TYPE State Access Consist Cache sCC Size Name

-----------------------------------------------------------

0/0 RAID1 Optl RW Yes NRWTD - 135.937 GB

-----------------------------------------------------------

Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|dgrd=Degraded

Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|B=Blocked|Consist=Consistent|

R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|

AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled

Check Consistency

Physical Drives = 3

PD LIST :

=======

--------------------------------------------------------------------------------

EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp

--------------------------------------------------------------------------------

252:0 0 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B MBD2147RC U

252:1 1 GHS - 297.562 GB SATA HDD N N 512B Hitachi HTS725032A9A364 U

252:2 2 Onln 0 135.937 GB SAS HDD N N 512B HUC103014CSS600 U

--------------------------------------------------------------------------------

EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup

DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare

UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface

Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info

SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down|T-Transition|F-Foreign

UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded

CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded

BBU_Info :

========

--------------------------------------------------------------------------

Model State RetentionTime Temp Mode MfgDate Next Learn

--------------------------------------------------------------------------

iBBU Dgd (Needs Attention) N/A 36C - 2010/05/14 None

--------------------------------------------------------------------------

#