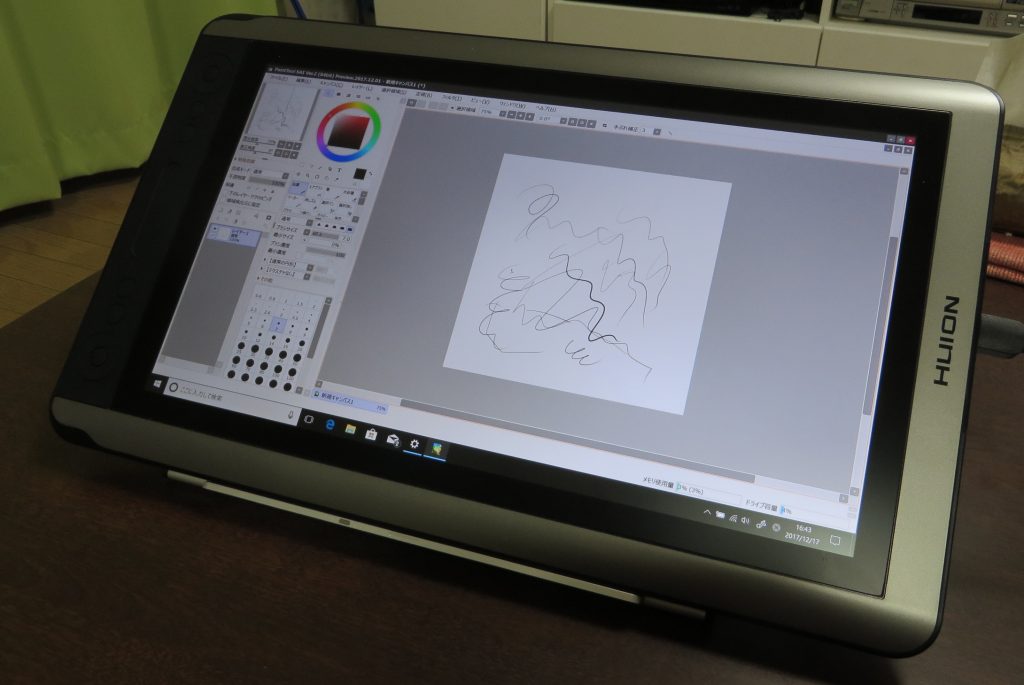

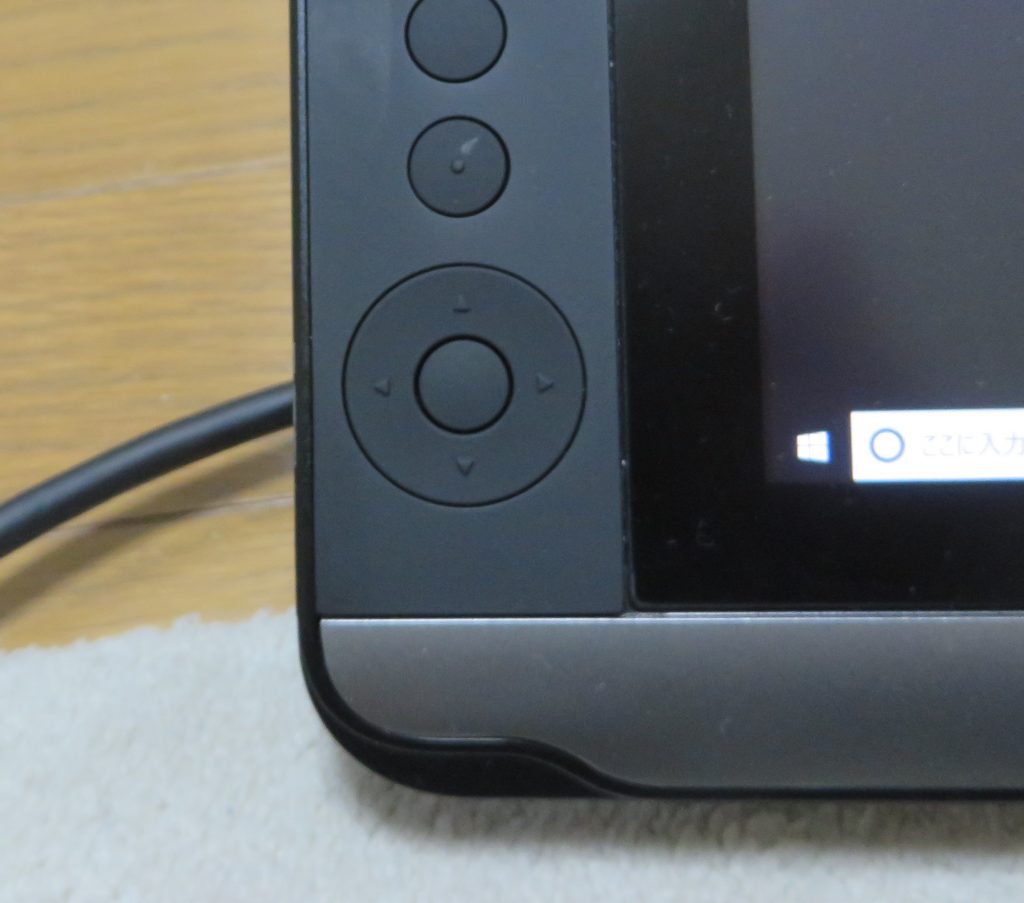

HUION GT-156HD v2をUbuntu 17.10マシンに繋いだ時に、どう認識されるかを確認してみた。

ただし、Linux上でちゃんとタブレットとして認識したわけではないです。

lshwの実行結果から抜粋

*-usb:1

詳細: USBハブ

製品: USB2.0Hub

ベンダー: Alcor Micro Corp.

物理ID: 2

バス情報: usb@1:1.2.2

バージョン: 1.00

性能: usb-2.00

設定: driver=hub maxpower=100mA slots=4 speed=480Mbit/s

*-usb:0

詳細: マウス

製品: Tablet Monitor

物理ID: 1

バス情報: usb@1:1.2.2.1

バージョン: 0.00

性能: usb-1.10

設定: driver=usbhid maxpower=100mA speed=12Mbit/s

*-usb:1

詳細: マスストレージデバイス

製品: Mass Storage Device

ベンダー: Generic

物理ID: 4

バス情報: usb@1:1.2.2.4

論理名: scsi0

バージョン: 1.00

シリアル: 058F0O1111B1

性能: usb-2.00 scsi emulated scsi-host

設定: driver=usb-storage maxpower=100mA speed=480Mbit/s

*-disk

詳細: SCSI Disk

製品: Flash Reader

ベンダー: Multi

物理ID: 0.0.0

バス情報: scsi@0:0.0.0

論理名: /dev/sda

バージョン: 1.00

性能: removable

設定: logicalsectorsize=512 sectorsize=512

*-medium

物理ID: 0

論理名: /dev/sda

lsusbの実行結果から抜粋

Bus 001 Device 013: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader Bus 001 Device 012: ID 256c:006e Bus 001 Device 011: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub

lsusb -vの実行結果から抜粋

Bus 001 Device 013: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader

Device Descriptor:

bLength 18

bDescriptorType 1

bcdUSB 2.00

bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)

bDeviceSubClass 0

bDeviceProtocol 0

bMaxPacketSize0 64

idVendor 0x058f Alcor Micro Corp.

idProduct 0x6366 Multi Flash Reader

bcdDevice 1.00

iManufacturer 1 Generic

iProduct 2 Mass Storage Device

iSerial 3 058F0O1111B1

bNumConfigurations 1

Configuration Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 2

wTotalLength 32

bNumInterfaces 1

bConfigurationValue 1

iConfiguration 0

bmAttributes 0x80

(Bus Powered)

MaxPower 100mA

Interface Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 4

bInterfaceNumber 0

bAlternateSetting 0

bNumEndpoints 2

bInterfaceClass 8 Mass Storage

bInterfaceSubClass 6 SCSI

bInterfaceProtocol 80 Bulk-Only

iInterface 0

Endpoint Descriptor:

bLength 7

bDescriptorType 5

bEndpointAddress 0x01 EP 1 OUT

bmAttributes 2

Transfer Type Bulk

Synch Type None

Usage Type Data

wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes

bInterval 0

Endpoint Descriptor:

bLength 7

bDescriptorType 5

bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN

bmAttributes 2

Transfer Type Bulk

Synch Type None

Usage Type Data

wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes

bInterval 0

Device Qualifier (for other device speed):

bLength 10

bDescriptorType 6

bcdUSB 2.00

bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)

bDeviceSubClass 0

bDeviceProtocol 0

bMaxPacketSize0 64

bNumConfigurations 1

Device Status: 0x0000

(Bus Powered)

Bus 001 Device 012: ID 256c:006e

Device Descriptor:

bLength 18

bDescriptorType 1

bcdUSB 1.10

bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)

bDeviceSubClass 0

bDeviceProtocol 0

bMaxPacketSize0 8

idVendor 0x256c

idProduct 0x006e

bcdDevice 0.00

iManufacturer 5 (error)

iProduct 6 Tablet Monitor

iSerial 0

bNumConfigurations 1

Configuration Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 2

wTotalLength 59

bNumInterfaces 2

bConfigurationValue 1

iConfiguration 0

bmAttributes 0xa0

(Bus Powered)

Remote Wakeup

MaxPower 100mA

Interface Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 4

bInterfaceNumber 0

bAlternateSetting 0

bNumEndpoints 1

bInterfaceClass 3 Human Interface Device

bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass

bInterfaceProtocol 2 Mouse

iInterface 0

HID Device Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 33

bcdHID 1.11

bCountryCode 0 Not supported

bNumDescriptors 1

bDescriptorType 34 Report

wDescriptorLength 18

Report Descriptors:

** UNAVAILABLE **

Endpoint Descriptor:

bLength 7

bDescriptorType 5

bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN

bmAttributes 3

Transfer Type Interrupt

Synch Type None

Usage Type Data

wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes

bInterval 2

Interface Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 4

bInterfaceNumber 1

bAlternateSetting 0

bNumEndpoints 1

bInterfaceClass 3 Human Interface Device

bInterfaceSubClass 1 Boot Interface Subclass

bInterfaceProtocol 2 Mouse

iInterface 0

HID Device Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 33

bcdHID 1.11

bCountryCode 0 Not supported

bNumDescriptors 1

bDescriptorType 34 Report

wDescriptorLength 83

Report Descriptors:

** UNAVAILABLE **

Endpoint Descriptor:

bLength 7

bDescriptorType 5

bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN

bmAttributes 3

Transfer Type Interrupt

Synch Type None

Usage Type Data

wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes

bInterval 2

Device Status: 0x0000

(Bus Powered)

Bus 001 Device 011: ID 058f:6254 Alcor Micro Corp. USB Hub

Device Descriptor:

bLength 18

bDescriptorType 1

bcdUSB 2.00

bDeviceClass 9 Hub

bDeviceSubClass 0 Unused

bDeviceProtocol 1 Single TT

bMaxPacketSize0 64

idVendor 0x058f Alcor Micro Corp.

idProduct 0x6254 USB Hub

bcdDevice 1.00

iManufacturer 0

iProduct 1 USB2.0Hub

iSerial 0

bNumConfigurations 1

Configuration Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 2

wTotalLength 25

bNumInterfaces 1

bConfigurationValue 1

iConfiguration 0

bmAttributes 0xe0

Self Powered

Remote Wakeup

MaxPower 100mA

Interface Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 4

bInterfaceNumber 0

bAlternateSetting 0

bNumEndpoints 1

bInterfaceClass 9 Hub

bInterfaceSubClass 0 Unused

bInterfaceProtocol 0 Full speed (or root) hub

iInterface 0

Endpoint Descriptor:

bLength 7

bDescriptorType 5

bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN

bmAttributes 3

Transfer Type Interrupt

Synch Type None

Usage Type Data

wMaxPacketSize 0x0001 1x 1 bytes

bInterval 12

Hub Descriptor:

bLength 9

bDescriptorType 41

nNbrPorts 4

wHubCharacteristic 0x0080

Ganged power switching

Ganged overcurrent protection

TT think time 8 FS bits

Port indicators

bPwrOn2PwrGood 50 * 2 milli seconds

bHubContrCurrent 100 milli Ampere

DeviceRemovable 0x00

PortPwrCtrlMask 0xff

Hub Port Status:

Port 1: 0000.0103 power enable connect

Port 2: 0000.0100 power

Port 3: 0000.0100 power

Port 4: 0000.0503 highspeed power enable connect

Device Qualifier (for other device speed):

bLength 10

bDescriptorType 6

bcdUSB 2.00

bDeviceClass 9 Hub

bDeviceSubClass 0 Unused

bDeviceProtocol 0 Full speed (or root) hub

bMaxPacketSize0 64

bNumConfigurations 1

Device Status: 0x0001

Self Powered

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/118c6bb5.9ea942a8.118c6bb6.22d7dd6c/?me_id=1216480&item_id=10003871&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fthanko%2Fcabinet%2Fother15%2Fsddwtb33-rakuten.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fthanko%2Fcabinet%2Fother15%2Fsddwtb33-rakuten.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)