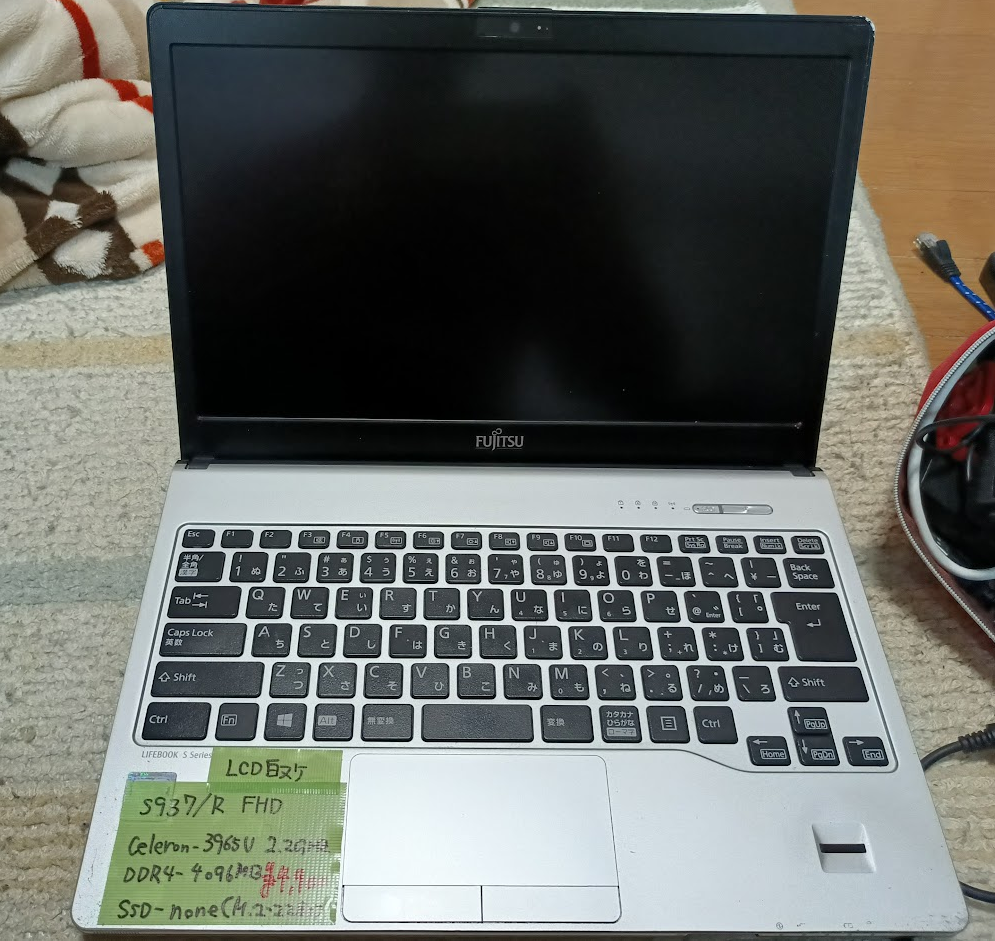

秋葉原の旧キャプテンで富士通LIFEBOOK S937/Rが安いということだったので入手した。

裏面の蓋を一通り取ってみたところ。DDR4 SO-DIMMスロットがある。

マザーボードはこんな感じ

M.2 A-keyスロットにIntel WiFI AC8265が入ってる。

M.2 B-keyスロットは2280サイズと2242サイズの2種類があり、2280サイズの方にストレージがついていたと思われる。

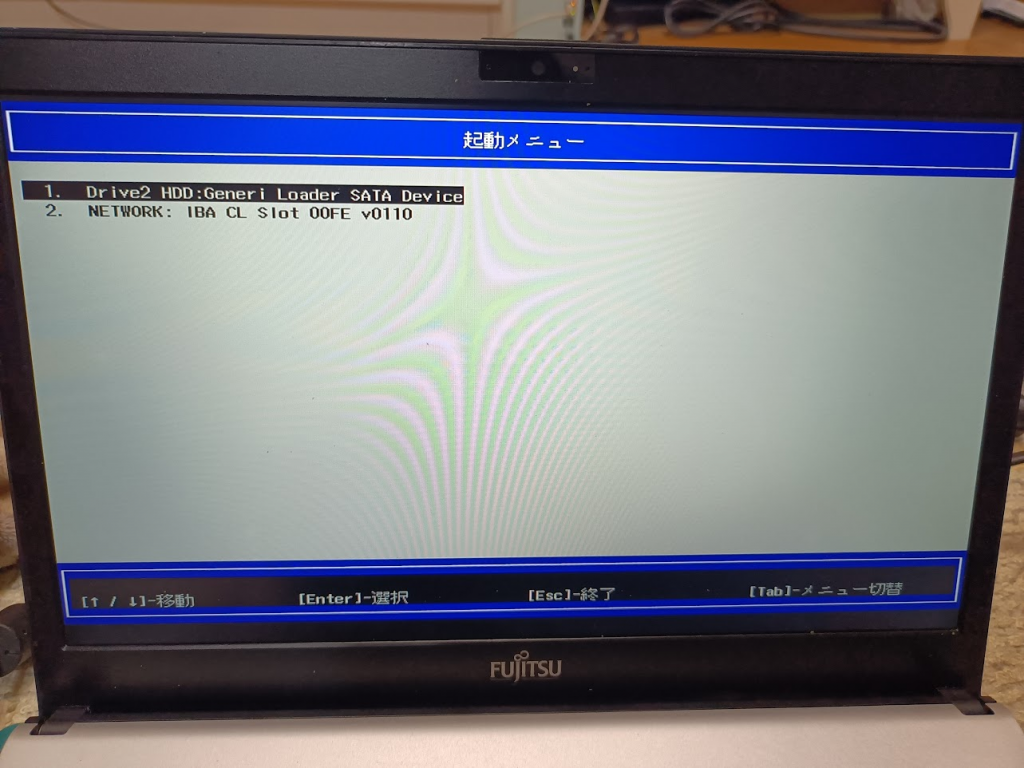

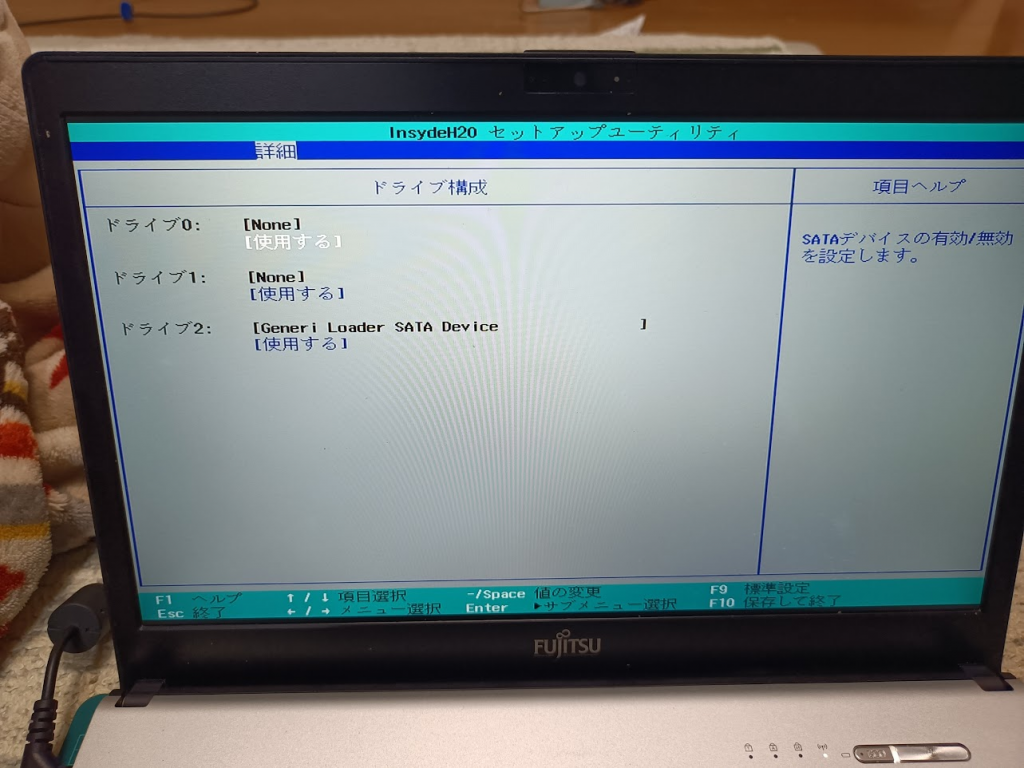

LIFEBOOK U937/RのM.2 B-keyスロットはM.2 SATA用なので、調達してさしてみたもののうまく認識できない。どうやらスロット不良をくらったようだ

M.2 SATAスロット不良の件

そんなことあるんだ、って感じの認識不具合が発生。

SUNEAST EA900をさしてみたところ以下の認識に

「Generi Loader SATA Device」

Windows 10のインストーラー上で確認すると0GBのディスクとして認識されている

別のWINTEN SATAをさしてみる

謎の1024MBディスクとして認識されている。

なお、どちらのM.2 SATAとも、USBケースに入れたところ正常に使用できた

仕方が無いので、DVD-ROMスロットにHDD入れるやつを使って2.5インチSSDをつなげた。(9.5mm厚が必要だったのだが、あやまって12mm厚のものを買ってしまったため、基板部分のみ使用)

LifeBook U937/R基礎資料

ドライバダウンロード(ノートPC) → 2017年4月以降モデル 2017年上期)

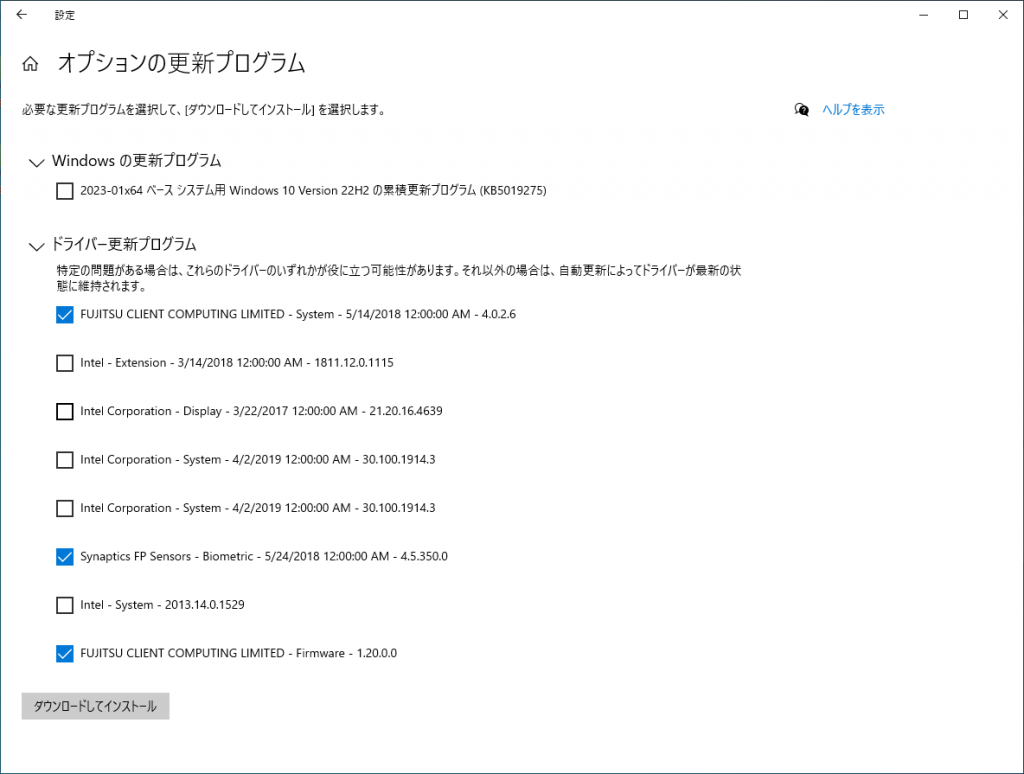

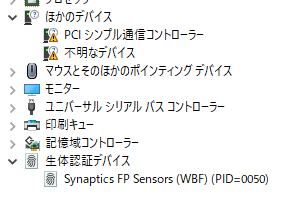

Windows10のドライバについて(2023/01/23追加)

Lifebook S937/RのドライバはWindows Updateのオプション更新プログラムで全て適用できました。

上記では1個チェックが抜けていますが、以下の4つを選択することでドライバが適用されます。

・FUJITSU CLIENT COMPUTIN LIMITED – System – 5/14/2018 12:00:00 AM – 4.0.26

・Synaptics FP Sensors – Biometric – 5/24/2018 12:00:00 AM – 4.5.350.0

・Intel – System – 2013.14.0.1529

・FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED – Firmware – 1.20.0.0

Windows10インストール編

Windows 10をインストールしてみた

Windows 10 Proとして認識された。

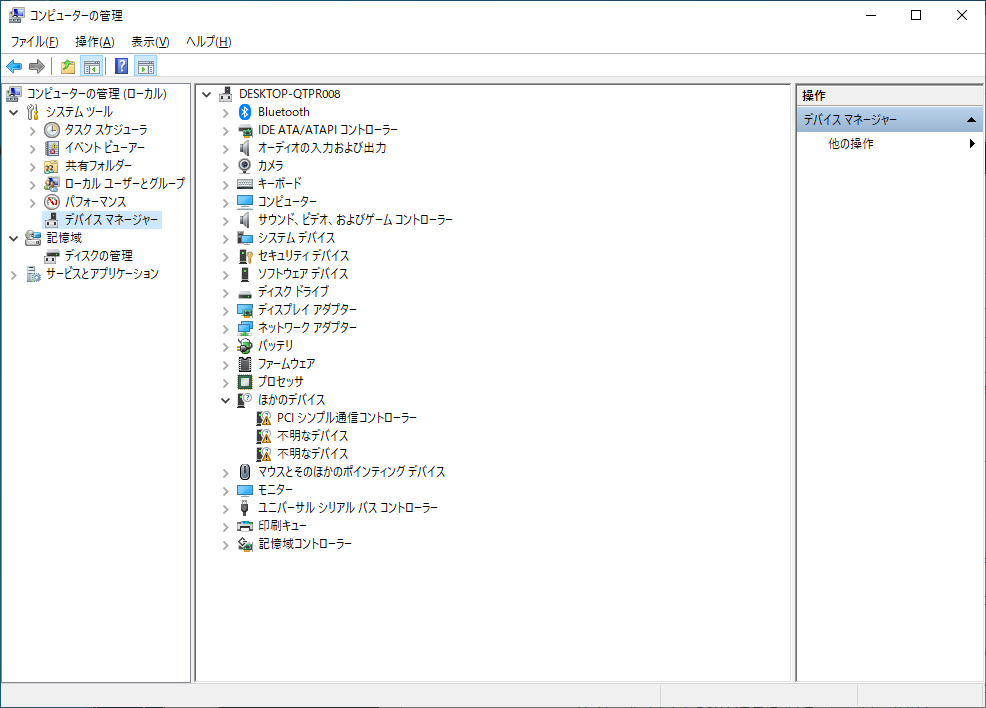

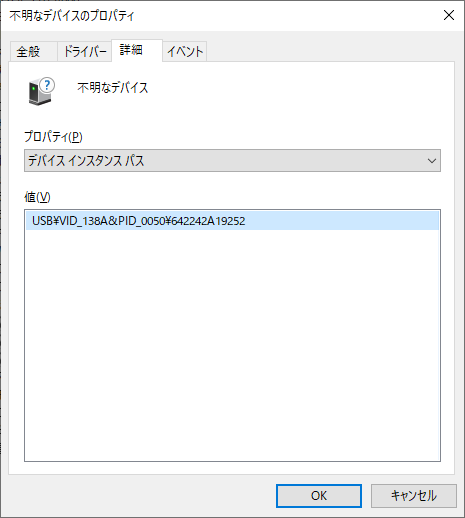

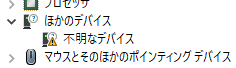

ノートパソコンでありがちな感じでデバイスがいくつかのデバイスが認識されていない。

まず、わかりやすく認識されていない指紋センサードライバをインストール

Validity WBF 指紋センサードライバー E1029594.exe

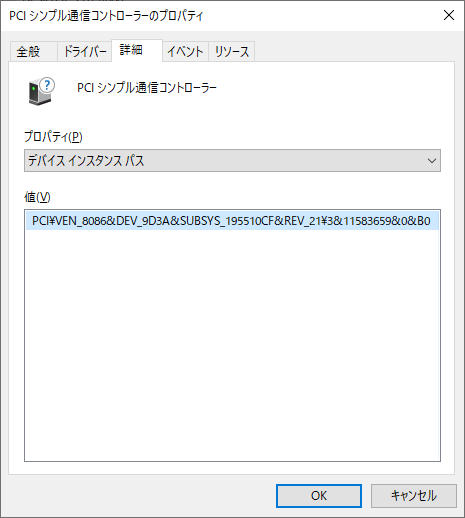

つぎに VID:8086 PID:9d3a はマネージメント系デバイスなので下記をインストール

インテル(R) アクティブ マネジメント テクノロジー ドライバーE1025009.exe

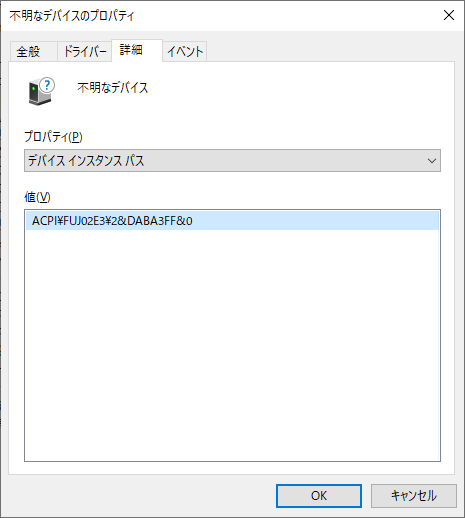

「ACPI\FUJ02E\2&DABA3FF&0」が残った

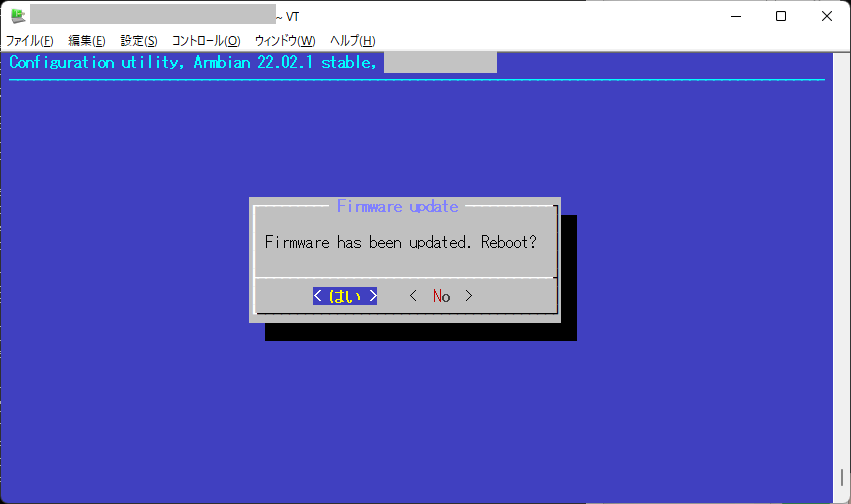

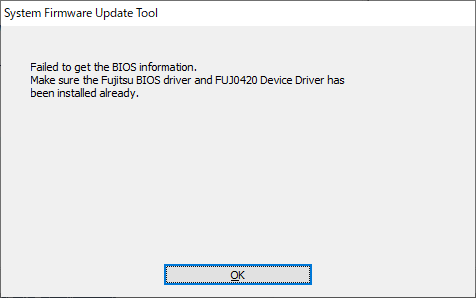

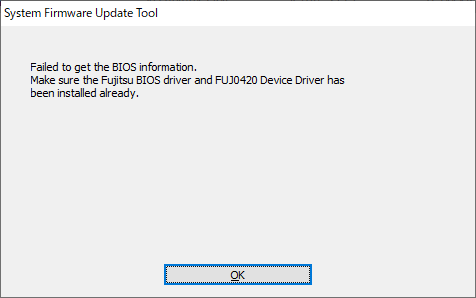

ここでまだ実施していなかったBIOSアップデート

LIFEBOOK S937/P, S937/R用 BIOS書換データ E1033762.exe

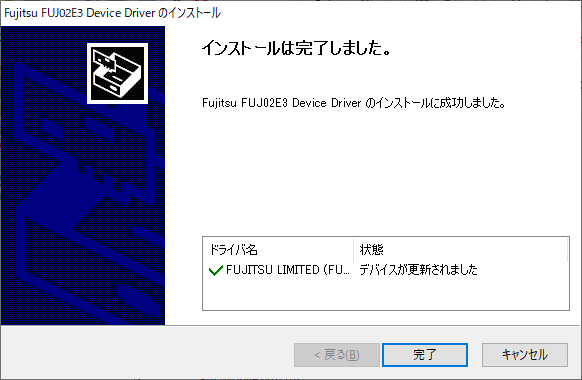

どうやらBIOSアップデートに必要なドライバというものがあるらしく、おそらくそれが未認識デバイスと想定されるので、FUJ02Eを調べてみる

富士通Q&A「FUJ02E3 デバイスドライバー」(32・64ビット共用)の修正項目とインストール方法について(2013年10月発表モデル:LIFEBOOK AH47/K ほか)

ここに「FUJ02E3 デバイスドライバー V1.30.1」E1016696.exe がある

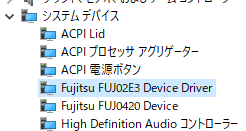

無事にすべてのデバイスが認識された

改めてBIOSアップデータ実行…

OS再起動してもダメだった。

FUJ0430/FUJ0420 Device Driver FTS_FUJ0430FUJ0420DeviceDriver_3004_1241503.zip

ダメだった

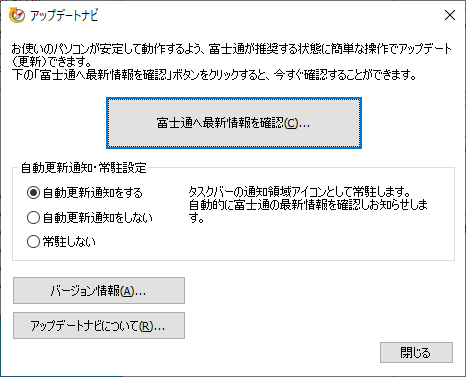

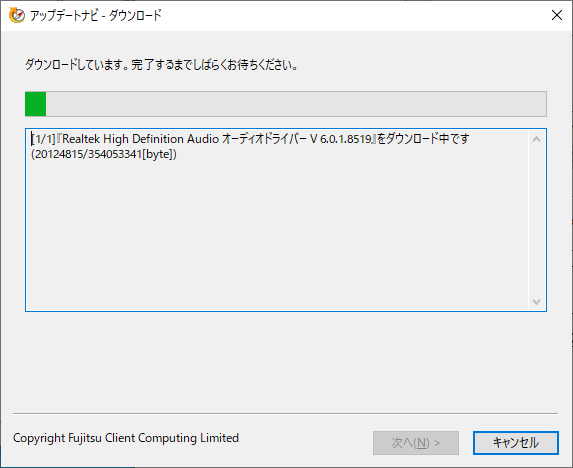

アップデートナビ インストールサービス E1025995.exe をインストールすると、Microsoft Storeの「アップデートナビ」のインストール要求があるので、それをインストールして、アップデートナビを起動

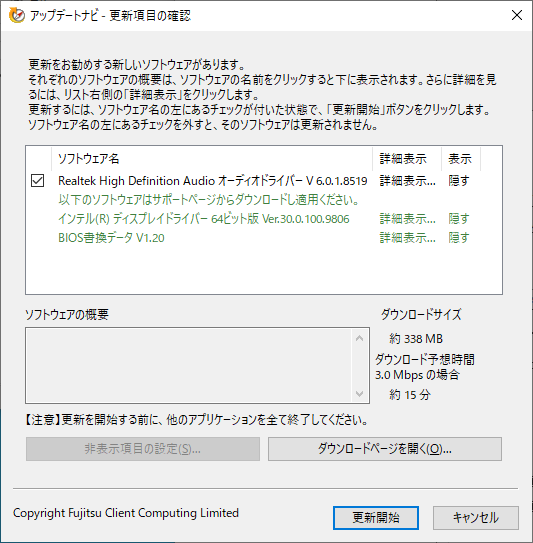

必要らしいので下記2つもインストールします

Realtek High Definition Audio オーディオドライバーE1027123.exe

インテル(R) ディスプレイドライバー 64ビット版 E1026404.exe

インストール後、再起動して、再度アップデートナビ実行

Realtek High Definiton AudioドライバーはWebにあるのとバージョンが違うようだ

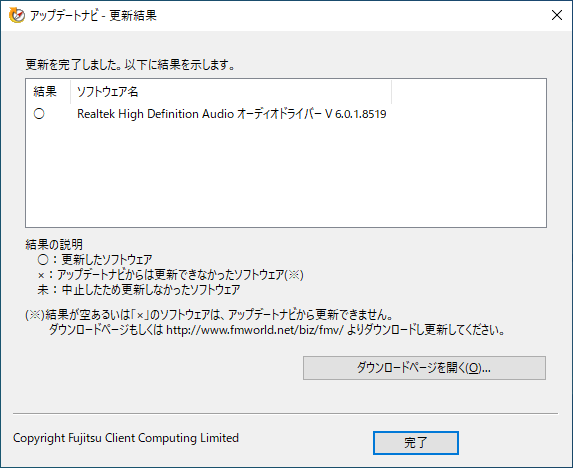

アップデートナビ経由でドライバをインストールし、再起動すると、再起動後、更新結果を表示してくれました

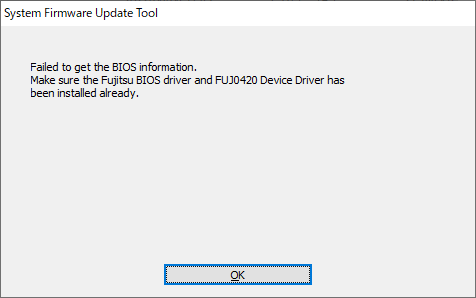

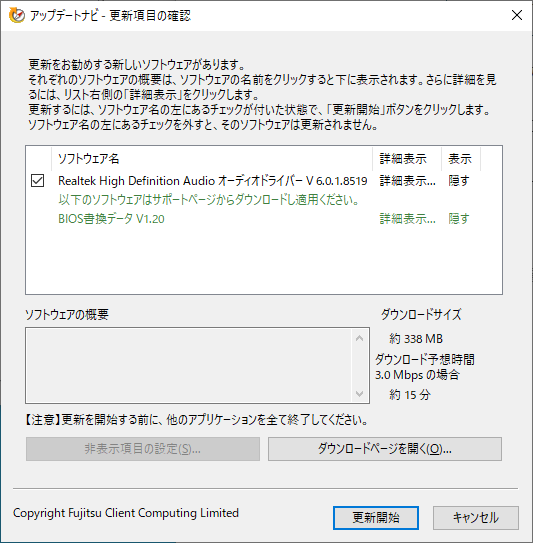

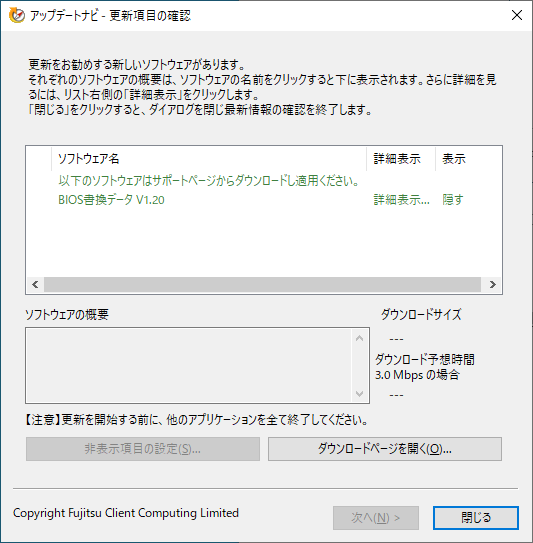

この状態で残るはBIOSアップデートのみ

LIFEBOOK S937/P, S937/R用 BIOS書換データ

ただ・・・どうやっても拒否られています

これの一番下の「FUJITSU CLIENT COMPUTING LIMITED firmware – 1.20.0.0」をインストールしてみます

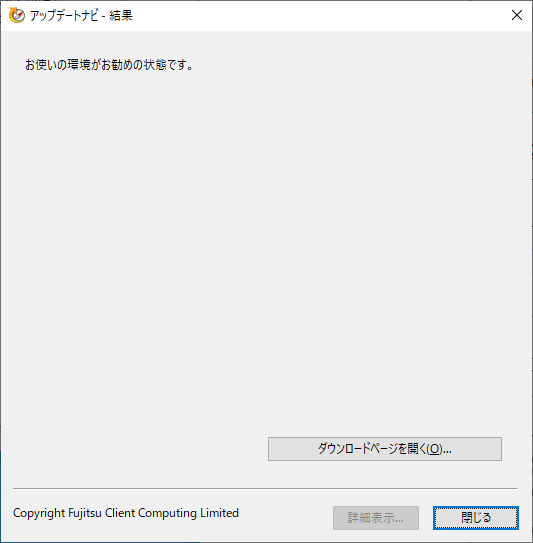

再起動して、アップデートナビを実行

Windows Update経由でBIOSが適用できたようです。

まじかーーー

802.11ax APへの接続状況がいまいち…

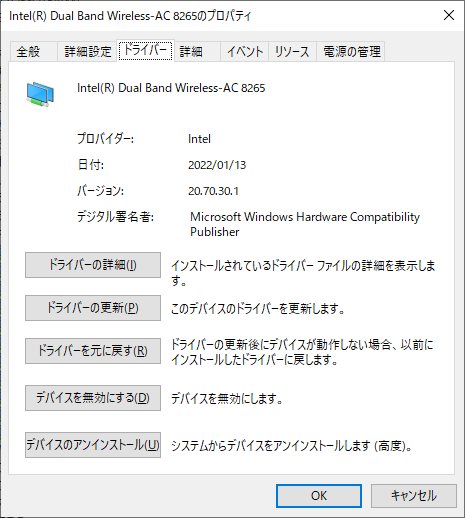

Intel WiFi AC8265のドライババージョンは20.70.30.1

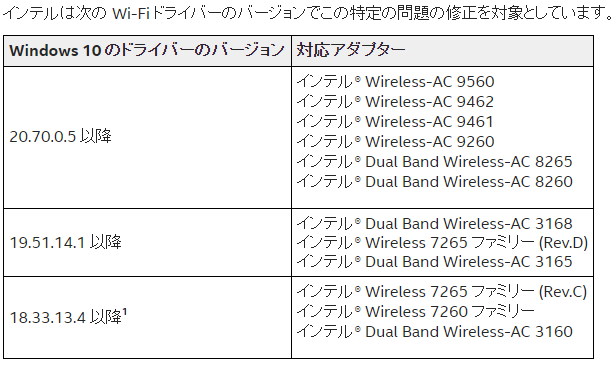

「802.11ac 対応のインテル® ワイヤレス・アダプターを使用するシステムで、利用できるネットワークのスキャンリストに、Wi-Fi 6 (802.11ax) ネットワークが表示されない」

対応しているバージョンのはず

上記に加えてIntel – System -201314.0.1529