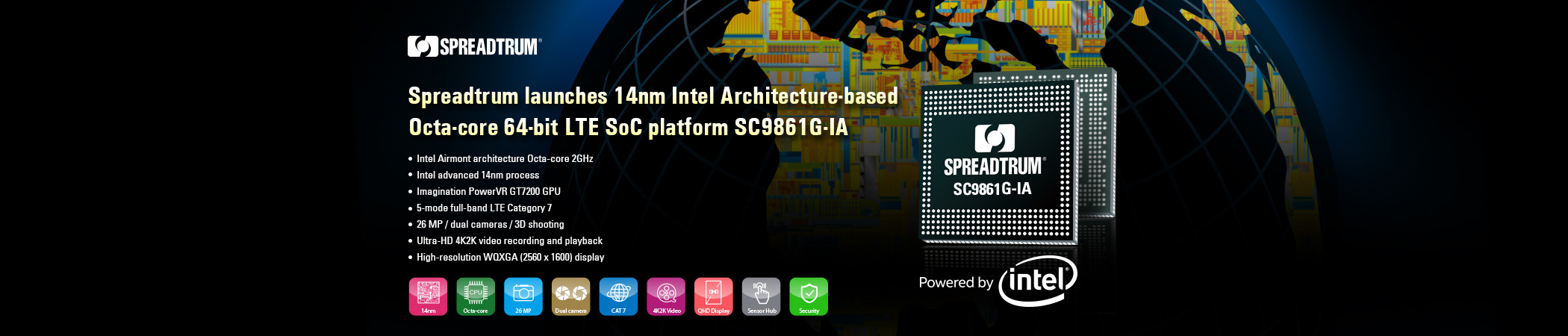

現在開催中のMWC2017にあわせて、中国のSpreadtrumから、新しいSoCが発表されました。

「Spreadtrum launches 14nm 8-core 64-bit mid- and high-end LTE SoC platform」

Intel AirmountアーキテクチャによるCPUコアを8個と、LTE関連回路をあわせて14nmプロセスで製造した、SC9861G-IAが新登場です。

あ・・・一つお詫びがあります。

「IAはIntel Airmountアーキテクチャの意味」ってタイトルですが、公式に言われたわけじゃないです。なので、もしかするとIntel Architectureの意味かもしれません。

さて、従来SpreadtrumからはSC9860GというCortex-A53コアを8個搭載(2GHzコア*4個+1.25GHzコア*4個)し、TSMC 16nm FFCプロセスで製造したSoCを提供していました。

それの演算部分をIntel Airmontに置き換えたようなものになるようです。

ASUSのIntelプロセッサ搭載のAndroidスマホ/タブレットなどで使われていたIntel Atom Z3530のCPUコアは22nmプロセス製造のSilvermontで、GPUコアはPowerVR GR6430でした。(Z3735DはSilvermont/Intel GPU)

Silvermontの次の世代がAirmontコアなのですが、Intelからのスマホ向けプロセッサはSilvermontで最後ということになっていました。

Windows向けに出ているAirmont世代のAtomプロセッサはAtom x5-Z8300/Z8500ですが、これらのGPUはIntel GPUです。

今回のSC9681G-IAは、CPUコアはAirmontで、GPUはPowerVR GT7200という形となります。

つまりは従来発売されていたIntelプロセッサ搭載のAndroidスマホ/タブレットを置き換える目的に使うようです。

SC9861G-IAの出荷は2017年Q2ということなので、秋ぐらいの製品発表に注目しましょう